Mubadalah.id – Dalam khazanah fiqh siyasah, seluruh ulama sepakat bahwa hak dan kewajiban politik dalam arti amar ma’ruf nahi munkar menjadi milik laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan. Namun para ulama berbeda pendapat ketika memasuki wilayah politik praktis yang erat kaitannya dengan jabatan publik dan pengambilan keputusan yang mengikat masyarakat luas seperti menjadi hakim (kekuasaan yudikatif), menjadi anggota parlemen (kekuasaan legislatif), atau menjadi kepala Negara (kekuasaan eksekutif).

Isu mengenai hak politik perempuan dalam kekuasaan yudikatif dan legislatif dapat kita katakan relatif selesai. Negara-negara muslim sebagian besar sudah tidak mempermasalahkan lagi keberadaan hakim perempuan dan anggota parlemen perempuan.

Dunia Islam tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa banyak perempuan pandai dan mampu menduduki jabatan publik seperti ini. Apalagi kenyataan juga menunjukkan bahwa perempuan merupakan lebih dari separuh penduduk bumi.

Meskipun penerimaan ini harus melalui sejarah perjuangan yang cukup panjang, seperti yang dilakukan Huda Sya’rawi dan Munirah Tsabit di Mesir. Perdebatan fiqhiyah akhirnya memberi ruang kepada perempuan.

Salah satu hal yang memberikan jalan bagi penerimaan hakim perempuan adalah bahwa di kalangan ulama besar fiqh, ada Imam Hanafi (Abu Hanifah), Ibnu Hazm azh-Zhahiri, Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Hasan al-Bashri yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim.

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm memperbolehkan perempuan menjadi hakim selain untuk urusan pidana berat (hudud dan qishas) (lihat Abu Bakar Al-Kasani dalam Bada’i al-Shana’i fi Tartib as-Syara’i (V II/3) dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (IX/429/430).

Pandangan Ath Thabari dan Hasan al-Bashri

Sementara Ath Thabari dan Hasan al-Bashri tidak membatasi kekuasaan kehakiman perempuan. Alasan mereka, jika perempuan boleh menjadi mufti (pemberi fatwa agama). Maka logis kalau ia boleh menjadi hakim (lihat al-Khatib al-Syarbini, IV/375).

Meskipun pendapat ini banyak ditentang oleh ahli fiqh yang lain. Namun tetap dapat kita katakan bahwa dalam hal ini khilafiyah yang terjadi membawa hikmah bagi perempuan.

Selanjutnya, diskursus mengenai perempuan dalam parlemen dalam fiqh dapat kita katakan relatif lebih tidak bermasalah dibanding dengan perempuan menjadi hakim.

Para fuqaha tidak secara eksplisit melarang perempuan menjadi anggota parlemen. Meskipun tampaknya secara implisit di antara mereka ada yang tidak memperbolehkannya. Mereka beralasan alasan jika perempuan tidak boleh menjadi hakim, perempuan juga tidak boleh menjadi anggota parlemen.

Asumsinya sama, keahlian dan kemampuan perempuan yang menjadi syarat utama dalam jabatan publik seperti hakim dan anggota parlemen tidak seperti yang dimiliki laki-laki.

Seolah menetralisir pendapat ini, Dr. Sa’id Ramadhan al-Buthi mengatakan bahwa syura (lembaga permusyawaratan) dalam pandangan mayoritas ulama memiliki kesamaan dengan fatwa. Anggota parlemen sama fungsinya dengan mufti. Seluruh ulama sepakat perempuan boleh menjadi mufti. Oleh karena itu, perempuan juga bisa menjadi anggota parleman. (lihat al-Buthi, al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu ‘ashirah, h. 171).

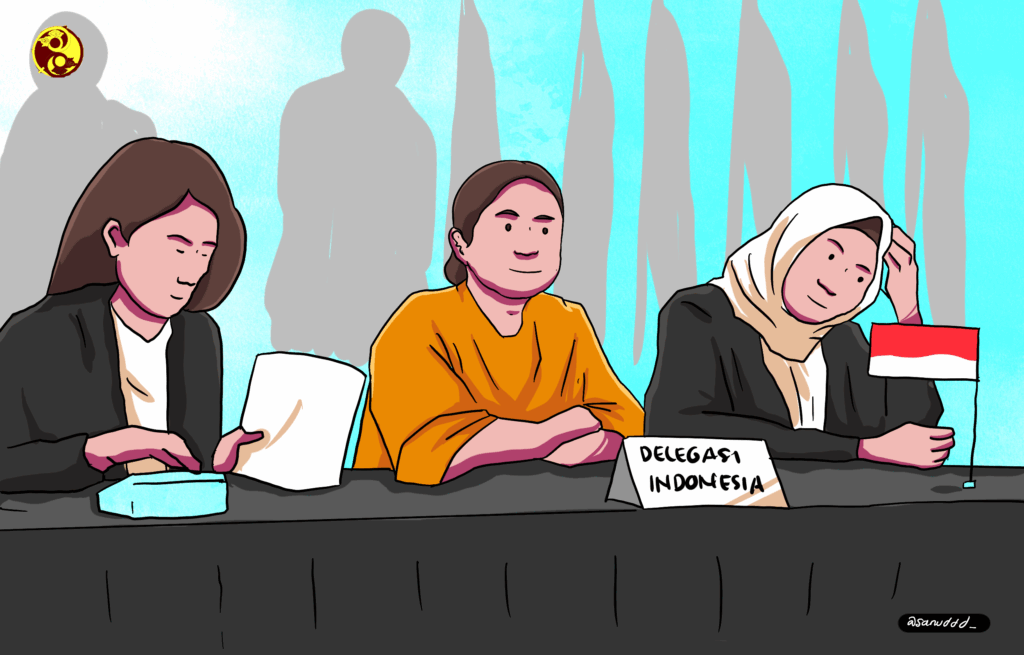

Sekalipun pendapat ini masih ditentang juga oleh sebagian ulama, fakta di dunia Islam sudah dapat kita lihat banyak perempuan muslimah menjadi anggota parlemen. Masyarakat muslim pun mengakui keberadaan mereka memang menjadi keharusan.

Dan yang terpenting tidak ada mafsadah dan kemudharatan yang timbul akibat keanggotaan perempuan dalam parlemen. Bahkan sebaliknya, mereka bisa mewakili hak politik kaum perernpuan.

Dengan kata lain, jika kita lihat dari prinsip dasar agama yang menjadikan kemaslahatan umum (al-mashlahah al-ammah) sebagai dasar bagi pembentukan sistem sosial dan kenegaraan, keberadaan perempuan dalam kekuasaan legislatif dan juga yudikatif merupakan sesuatu yang memang sudah seharusnya karena zaman memang mengharuskan demikian. []