Mubadalah.id – Perdebatan seputar gugatan UU Adminduk terkait persoalan “kolom agama” mencerminkan benturan antara asas “ketuhanan” yang tertuang dalam Pancasila dan hak asasi kebebasan beragam. Termasuk kebebasan untuk memilih tidak beragama. Perdebatan yang berlangsung agak cukup serius, bahkan di kalangan netizen Indonesia—seperti dapat kita temui dalam kolom-kolom komentar sosmed.

Perdebatan tampak merefleksikan terkait pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya—yang ini dapat dipandang luas mencakup hak untuk tidak beragama.

Namun, dalam konteks negara berdasarkan Pancasila, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dianggap pula oleh sebagian pihak sebagai prinsip dasar yang mengharuskan warga memiliki afiliasi terhadap suatu keyakinan atau agama.

Ada dua kubu yang saling berargurmen, ketika saya menyimak mengemukanya isu ini.

Pertama, para pendukung gugatan tersebut, berargumen bahwa UU Adminduk yang mewajibkan pemilihan agama resmi dalam administrasi kependudukan, telah mengabaikan hak-hak warga yang tidak memiliki agama formal atau yang memeluk kepercayaan non-agama yang berbeda dari enam agama resmi di Indonesia.

Hal ini mereka nilai diskriminatif, karena warga terpaksa mengaku beragama untuk mendapatkan pelayanan publik. Misalnya dalam administrasi KTP dan pernikahan.

Kedua, para pengkritik gugatan tersebut, termasuk beberapa hakim MK, yang berpendapat bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya menuntut pengakuan terhadap agama formal. Tetapi juga menjadi landasan ideologi bangsa yang menganggap agama atau kepercayaan sebagai bagian integral dari identitas nasional.

Meninjau Ulang Aturan Kolom Agama

Dalam pandangan mereka, prinsip ini bukan untuk memaksa seseorang memeluk agama tertentu. Tetapi menempatkan ketuhanan sebagai nilai dasar negara yang tidak sejalan dengan “pilihan untuk tidak beragama” sebagai identitas resmi.

Begitulah kira-kira perdebatan yang terjadi. Terus terang, saya juga kesulitan untuk menyoal apalagi menanggapi persoalan tersebut. Karena memang itu menjadi isu sangat kompleks dan mesti melibatkan berbagai perspektif hukum, budaya, dan sosial.

Artinya, menyesuaikan ”kolom agama” dalam administrasi negara dengan pilihan “tidak beragama”. Tentu saja, mesti memerlukan kajian mendalam untuk menjaga keseimbangan antara hak asasi individu dan nilai-nilai ideologis yang mendasari konstitusi Indonesia.

Maka itu, pandangan publik yang berdebat tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperjelas dan, mungkin, meninjau ulang peraturan terkait hal tersebut. Yakni demi terjadinya inklusivitas yang lebih besar dalam masyarakat pluralistik negara kita—Indonesia.

Apakah Mesti Berkompromi?

Saya pikir memang hidup tidak mudah. Ada aturan yang saling mengikat. Tetapi, di sisi lain, kita juga memiliki hak untuk berlaku sebagaimana hak kita itu sendiri yang ingin kita penuhi.

Kewajiban memang berkaitan erat dengan hak. Tapi, di tengah tarik-menarik “dua kutub” semacam itu, pada akhirnya memang kehidupan seperti dalam istilah yang Freud munculkan. Bahwa akan ada tarik-menarik antara id dan super-ego yang selalu menjadi kendala hidup manusia, di mana seolah itu bersifat primordial, dan demikianlah kodratnya.

Dengan kata lain, kehidupan manusia sering kali penuh dengan tarik-menarik antara kewajiban dan hak—seperti dikotomi id dan super-ego. Dalam pandangan Freud—memang menggambarkan kompleksitas kodrat manusia. Menurut Freud, id adalah bagian dari jiwa yang mendambakan pemenuhan kebutuhan dan keinginan primordial dalam diri, misalnya, beroperasi dalam pemenuhan terhadap hak.

Sementara itu, super-ego bertindak sebagai suara moral dan hukum eksternal, yang sering kali berbenturan dengan dorongan id. Dalam tengah konflik tarik-menarik itu, Freud juga memunculkan istilah ego. Yakni, sebagai mediator, yang berusaha menjaga keseimbangan agar tidak terjadi konflik yang terlalu ekstrem antara keduanya.

Mengakui dan Mengakomodasi Keberagaman

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, situasi ini mirip dengan konflik antara hak-hak individu dan aturan kolektif yang diwakili oleh hukum atau norma negara. Hak individu sering kali berlandaskan pada keinginan personal untuk kebebasan dan ekspresi diri (analog dengan id). Sedangkan aturan sosial atau hukum merefleksikan nilai-nilai dan etika yang disepakati bersama (analog dengan super-ego).

Ketika hak pribadi seseorang untuk memilih (misalnya, dalam memilih tidak beragama) berbenturan dengan hukum yang mengutamakan nilai kolektif seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, situasi ini menciptakan ketegangan yang perlu diharmonisasikan.

Tapi, menariknya, dalam sistem Freud, tidak ada kemenangan mutlak dari satu sisi saja. Artinya, ego selalu berusaha untuk menyelaraskan konflik dengan jalan kompromi. Demikian pula dalam kehidupan sosial, mungkin perlu ada dialog dan solusi yang seimbang yang mempertimbangkan hak individu sambil menghormati nilai-nilai kolektif yang mendasari masyarakat dalam bernegara.

Mengakui dan mengakomodasi keberagaman dalam suatu kerangka yang menghormati semua pihak mungkin bisa menjadi “jalan tengah” yang lebih manusiawi—meskipun sering kali sulit untuk dicapai dalam praktiknya.

Jadi, layaknya id dan super-ego, kehidupan sosial kita sering kali merupakan kompromi yang dinamis, tempat kita harus beradaptasi, bertoleransi, dan terus mengelola ketegangan antara kebebasan individu dan kehendak kolektif. Tetapi, kompromi dengan menempuh “jalan tengah” seperti apa yang mesti kita ambil dan tempuh bersama-sama? Tentu, ini PR kita bisa bersama untuk sama-sama memikirkannya.

De-Birokratisasi “Kolom Agama”

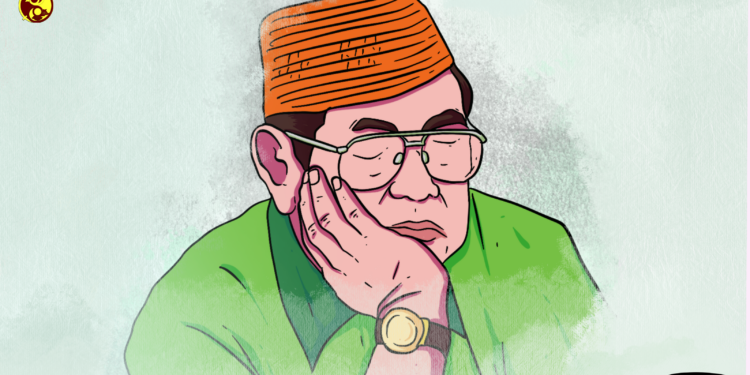

Saya membayangkan seandainya Gus Dur masih sugeng, masih hidup. Tentu saya dan mungkin kita semua sangat menanti respon apa yang akan muncul dari sosok “Bapak Pluralisme” kita tersebut. Sayangnya, sosok Gus Dur sudah tidak ada.

Memang, Gus Dur sebagai sosok telah meninggalkan kita semua, tapi tidak dengan warisan pemikiran-pemikirannya—yang sesungguhnya terus tumbuh dan aktual. Khususnya dalam persoalan-persoalan keberagaman seperti dipaparkan di atas.

Maka itu, saya akan mencoba memberikan “cara pandang”—untuk tidak menyebutnya sebagai “jalan tengah”, bahkan “kompromi”—terkait perdebatan persoalan “kolom agama” tersebut.

Pertama-tama, saya mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada penulis buku “Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan”, yakni Syaiful Arif, yang dalam bukunya itu menuliskan sub-bab khusus “Debirokratisasi” (h. 237-245). Berangkat dari uraian di bagian tersebutlah, “cara pandang” yang coba saya tawarkan akan teruraikan di sini.

Dalam terang urian sub-bab tersebut, pemikiran Gus Dur mengenai “kebudayaan” sebagai ruang sosial yang mandiri dari negara sebenarnya memberikan landasan yang kuat untuk memahami dilema “kolom agama” di Indonesia.

Pemaksaan Kolom Agama

Gus Dur menganggap bahwa kebudayaan adalah wilayah yang bebas dan otonom, milik masyarakat sepenuhnya. Kebudayaan dalam pandangan ini berfungsi sebagai media pemanusiaan di mana manusia bebas berinteraksi dan berkembang sebagai pribadi.

Dengan memandang kebudayaan sebagai “lingkaran besar” yang mengandung seluruh praktik kehidupan sosial—termasuk agama dan keyakinan pribadi—Gus Dur menekankan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan kebebasan dan kehormatan pribadi adalah inti dari kebudayaan.

Jika kita menarik analogi ini ke konteks hak beragama, kebebasan dalam memilih keyakinan, termasuk hak untuk tidak memiliki agama, itu bisa kita maknai sebagai bagian dari wilayah otonom masyarakat.

Dalam pemikiran Gus Dur, idealnya, negara tidak boleh mencampuri ranah kebudayaan atau keyakinan pribadi, karena kebudayaan (dan juga agama) adalah bagian dari proses sosial yang tumbuh dari interaksi sukarela dan kepercayaan kolektif masing-masing, bukan dari paksaan negara.

Dengan demikian, pemaksaan kolom agama pada dokumen negara menjadi persoalan karena meruntuhkan kebebasan tersebut. Negara yang “mengikat” identitas keagamaan setiap warga pada dokumen resmi bisa dianggap mengintervensi ranah kebudayaan masyarakat secara berlebihan, dan justru membatasi ruang otonom mereka untuk menentukan keyakinan mereka secara mandiri dan intim.

Stultifikasi Identitas

Bagi Gus Dur, dalam banyak hal negara kerap kali cenderung menindas atau memonopoli ruang kebudayaan. Ia mengklaim wewenang atas budaya, yang justru mematikan kreativitas dan kebebasan berbudaya.

Kebijakan yang mengharuskan pencantuman agama bisa dipandang sebagai bentuk “stultifikasi” atau pemiskinan identitas yang memaksa masyarakat untuk tunduk pada definisi formal dari keyakinan. Padahal, masyarakat sendiri lebih dinamis dan majemuk dari sekadar klasifikasi agama formal.

Maka itu, untuk solusi alternatif, kita dapat mengusulkan pendekatan “de-birokratisasi” dalam “kolom agama”. Di mana mesti negara mengadopsikan opsi yang lebih inklusif seperti membiarkan kolom tersebut kosong jika seseorang memang memilihnya.

Ini bukan berarti negara mengabaikan agama, tetapi justru menghormati otonomi individu dan masyarakat dalam menentukan keyakinan mereka. Pendekatan ini memungkinkan negara menghormati keberagaman keyakinan dan orientasi spiritual warga tanpa mengorbankan prinsip kebebasan.

Dengan cara ini, kebijakan negara tidak lagi berfungsi sebagai penentu identitas pribadi warga, melainkan sebagai fasilitator kebebasan yang lebih luas, yang selaras dengan pandangan Gus Dur tentang negara sebagai pelayan, bukan penguasa. Hal ini juga mencegah negara dari menjadi instrumen yang, alih-alih memajukan kesejahteraan, justru mempersempit kebebasan dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat.

Tentu saja, uraian saya yang cukup awam ini sangat layak pula untuk disanggah dan dikritisi. Wallahu a’lam []