Berdasarkan data dari UNICEF pada Child Marriage Report, Indonesia menempati posisi 10 sebagai Negara dengan fenomena perkawinan anak tertinggi di dunia. Sedangkan berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak (Kemen PPA), peringkatnya kedua tertinggi di ASEAN.

Nah lho.. gimana enggak? Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Jadi gak aneh sih. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900.

Padahal, mau dilihat dari berbagai faktor manapun, tentu perkawinan anak ini termasuknya nggak layak dan juga bikin miris ya. Dari segi fisik, tentu mereka masih rentan. Perkawinan anak kerap dianggap ‘membahayakan’ dalam hal ini, apalagi untuk pihak perempuannya. Saat perempuan menikah dan mengandung dalam usia yang masih sangat dini, tubuhnya tentu belum siap untuk menopang dan juga melahirkan.

Dari segi psikis, apalagi. Kita tahu bahwa anak-anak di usia dini mentalnya masih sangat labil, lalu bagaimana nantinya mereka akan menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan rumah tangga? Secara, menikah kan nggak melulu tentang seneng-seneng aja.

Lalu, dari segi ekonomi, juga belum siap. Walaupun salah satu atau kedua pasangan lahir dari keluarga yang mapan, kalo udah berumah tangga, finansial yang ngatur mereka berdua dong, masa mau disuapin mulu. Nggak mungkin kan. Jadi, kira-kira apa sih yang membuat pernikahan usia anak ini masih lumrah terjadi?

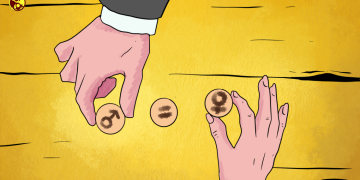

Sebelumnya, UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia menikah laki-laki 19 tahun, dan perempuan 16 Tahun. Lalu kemudian direvisi pada UU No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 Tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perubahan batas usia perkawinan anak menjadi 19 tahun memang sepertinya sangat penting untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Walaupun rasanya 19 tahun pun masih dibilang sangat dini. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan angka perkawinan anak di Indonesia terus menurun sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga siap menikah di usia yang lebih matang.

Tapi, alih-alih ditaatin, peraturan yang ada malahan nggak ngasih efek apapun. Nyatanya, fenomena perkawinan anak tetap dan terus terjadi di Indonesia. Sebabnya bisa banyak hal, entah karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya, nilai-nilai agama yang dianut, atau ya, cuman karena tradisi aja. Ada juga yang beranggapan anak-anak dinikahin aja demi menjauhi zinah atau fitnah.

Dan masih banyak lagi sudut pandang lainnya. Stereotype mengenai peran perempuan yang dianggap hanya wajib untuk melakukan aktivitas seputar “dapur, sumur, dan kasur” juga sepertinya sudah melekat dalam pandangan umum masyarakat. Jadi, gak salah kalo perkawinan anak udah kayak budaya yang disakralkan dari dulu sampe sekarang.

Dan, mari kita renungkan. Apalagi dalam keadaan dan situasi pandemic seperti sekarang, perkawinan anak kok makin makin lagi ya maraknya. Dalam kasus ini, ada salah satu alasan yang bikin saya ngelus dada, yaitu karena tiadanya aktivitas sekolah bagi anak mereka sehingga pernikahan menjadi jalan pintas bagi para orang tua untuk menikahkan anaknya, daripada menjadi beban ekonomi keluarga.

Hmmm, mau dibilang salah, gak se-sederhana itu juga sih. Tapi kok ya langsung ngambil solusi yang asal cepet tanpa mikirin dampaknya gitu lho. Intinya, ini fakta yang ada sekarang. Sedih? Jelas. Membaca berita dari BBC News, ada kutipan “Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi, orang tua ‘menyesal’ dan berharap anak kembali sekolah”.

Salah satu contoh dari kasus ini terjadi pada Ibu Eni (disamarkan), yang memiliki anak kemudian ia nikahkan lantaran faktor kesulitan ekonomi. Ibu Eni pun sampai berkata, “nyesel sekali, nyesel”. Lah wong anaknya, sebut saja mona, baru berusia 14 tahun dan sudah menjadi istri orang. Dan sialnya, ia mendapat perlakuan yang kurang bahkan tidak baik dari suaminya, yang disebutkan hanya berbeda 4 tahun dari mona. Hadeuh, sama-sama masih bocah ini mah.

Sebenarnya, orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini bukannya tidak pernah mendengar berita seputar kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akibat perkawinan semacam itu, kan? Pernikahan yang usianya sudah tua saja masih rentan terjadi kekerasan, bayangkan saja dengan perkawinan anak yang jelas mereka belum memiliki kedewasaan yang matang.

Perkawinan anak tidak sama dengan nikah muda ya, buk ibuk, pak bapak. Ini nih yang sering disalah-kaprahin. Nikah muda itu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sudah beranjak dewasa, bukan anak-anak. Jadi tolong hentikan pandangan konyol seperti itu.

Disclaimer: saya tidak sedang menyinggung atau menyindir pihak manapun, tulisan ini saya jadikan sebagai koreksian dan pembelajaran bagi siapa saja (termasuk saya). Karena sejatinya, pernikahan memang tentang berkomitmen dan bagaimana kita akan dan bisa berperan menjadi orang tua, bukan main-main.

Sementara mengenai faktor sulitnya ekonomi, saya yakin masih ada berbagai solusi lain bagi anak-anak, (yang jelas bukan pernikahan). Please keluarin jauh-jauh pikiran untuk menikahkan anak-anak. Setiap anak itu punya potensi, banyak hal yang mereka bisa lakuin. Berkarya, misalnya. Lebih keren kan.

Jadi, saya berharap kita semua agar bisa mengakhiri perkawinan anak, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di belahan bumi manapun. Dan, mari kita akhiri juga anggapan buruk mengenai orang-orang yang ‘belum’ menikah pada usianya yang sudah matang, maupun juga orang-orang yang ‘tidak’ menjadikan pernikahan sebagai jalan hidupnya.

Menikah itu pilihan, punya anak itu pilihan. Pernikahan bukan komoditi. Stop menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur pencapaian hidup seseorang. Mau berapa banyak anak lagi yang harus menjadi korban atas ketidaksiapan dua orang yang cukup umur tapi belum dewasa namun berani untuk menikah. Bukan cuman soal perceraian, tapi rumah rasa neraka, penuh kekerasan, penuh pertengkaran juga akan berdampak terhadap perkembangan psikis seorang anak. “Pernikahan is a serious case. Its not a joke”. []