Mubadalah.id – Pernahkah kita merasa bangga karena mampu “melihat dari dua sisi”? Merasa lebih arif karena tidak buru-buru menyimpulkan? Lalu berkata, “Aku netral saja ya, tidak ingin ribut, tidak ingin menyalahkan siapa pun.”

Tapi, benarkah diam itu bijak? Benarkah tidak memihak berarti telah berlaku adil?

Jawabannya: bisa iya bisa juga tidak. Tapi, yang perlu kita catat bersama: bahwa di hadapan penindasan, netralitas bukan kebijaksanaan. Ia adalah bentuk paling halus dari pembiaran. Dan di zaman ini, pembiaran atas ketidakadilan bukan hanya kekeliruan, ia bisa jadi kejahatan yang diam-diam.

Coba kita bayangkan: ada anak kecil yang diinjak-injak. Sementara kita berdiri tak jauh dari sana. Kita lihat jelas siapa yang menginjak, siapa yang diinjak. Tapi lalu kita berkata: “Aku tidak ingin memihak.”

Bukankah itu absurd?

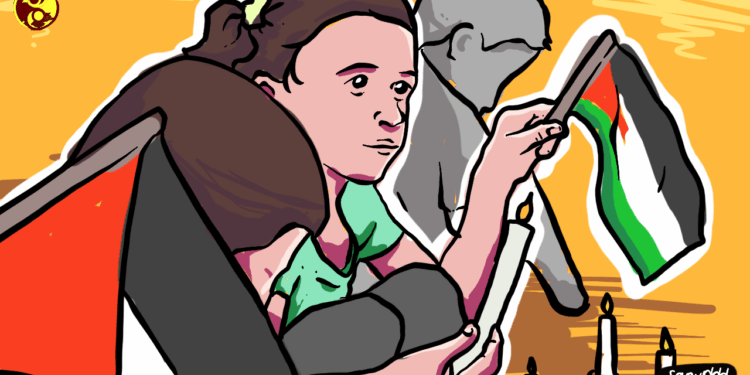

Begitulah yang sedang terjadi dalam penindasan Palestina. Ini bukan konflik dua pihak seimbang. Ini adalah penjajahan. Sistematis. Terstruktur. Mengakar puluhan tahun. Ketika kita menyebutnya konflik, kita seolah menyamakan korban dengan pelaku. Ketika kita berkata, “Aku tidak tahu siapa yang benar,” kita sedang memutihkan sejarah yang penuh darah dan luka.

Dan saat kita memilih diam karena takut dianggap fanatik, kita sedang menyesuaikan kebenaran agar tidak mengganggu kenyamanan kita. Iya?

Dalam Islam, diam tak selalu bermakna emas. Al-Qur’an menyebutkan dengan tegas keberpihakan kepada yang tertindas:

“Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa: ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim…” (QS. An-Nisa: 75)

Perhatikan: yang disebut dalam ayat ini bukan pasukan elit, bukan politisi. Tapi orang-orang lemah: perempuan, anak-anak, mereka yang setiap malam hanya bisa berdoa agar bisa hidup esok hari. Lalu Allah bertanya, kenapa kita tidak membela mereka?

Pertanyaannya kini berbalik ke kita: kalau Allah saja marah atas ketidakpedulian, lalu kenapa kita bangga dengan netralitas?

Seorang sufi besar dari Persia, Jalaluddin Rumi, pernah menulis:

“Berpaling dari yang tertindas adalah pengkhianatan pada cahaya yang ada dalam dirimu sendiri.”

Rumi mengajarkan, keberpihakan bukan tentang dunia luar semata, tapi tentang sejauh mana kita menjaga nurani. Ketika kita pura-pura tidak tahu, sejatinya kita sedang mematikan cahaya Tuhan dalam hati.

Mari kita kenang sosok agung dalam sejarah Islam: Sayyidah Zainab binti Ali. Perempuan pemberani, saksi peristiwa Karbala. Ketika keluarganya dibantai di padang pasir yang tandus, Zainab tidak menunduk. Ia berdiri di hadapan penguasa lalim dan berkata:

“Aku hanya melihat keindahan dalam semua ini.”

Apa maksudnya? Keindahan dalam penderitaan? Bukan. Ia sedang menunjukkan bahwa kebenaran tak pernah bisa dikalahkan oleh pedang. Bahwa berpihak kepada yang benar, meski penuh luka, adalah keindahan sejati.

Zainab tidak netral. Ia lantang. Ia membawa luka sekaligus suara. Dan dari mulut perempuan itulah sejarah Karbala tetap hidup hingga hari ini.

Dalam pemikiran Islam, keadilan selalu lahir dari cinta. Tapi cinta yang tidak diam. Cinta yang tidak nyaman tinggal dalam doa-doa kosong. Cinta yang bergerak. Bahkan dalam hadis pun menyebutkan:

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim)

Lalu kita tanya pada diri sendiri:

Masih pantaskah kita berkata “netral”, jika ternyata diam pun bukan pilihan iman yang tertinggi?

Lihat para ibu di Gaza. Yang tetap menyekolahkan anaknya meski sekolahnya bisa runtuh kapan saja. Lihat para jurnalis perempuan yang tetap mengabarkan berita meski ancaman datang dari segala arah. Mereka tak netral. Tapi justru karena itu, mereka memanusiakan dunia.

Ketika kasih sayang benar-benar hadir, ia tidak bisa hanya berkata: “Aku mendoakan.” Ia akan berkata: “Aku bersamamu.”

Dalam bahasa tasawuf, solidaritas bukan sekadar empati. Ia adalah bentuk keberadaan. Karena dalam filsafat Timur, manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kita ini terhubung. Jika satu tubuh terluka, yang lain pun seharusnya merasakan.

Seperti kata Syekh Abdul Qadir al-Jilani:

“Jangan tidur dengan kenyang sementara tetanggamu kelaparan, karena saat itu, kau telah menukar kemanusiaanmu dengan kemunafikan.”

Kita tahu Gaza sedang lapar. Tapi kita terus tidur nyenyak sambil berkata: “Saya tidak tahu siapa yang salah.”

Hah?

Kita Berdiri di Mana?

Maka hari ini, pertanyaannya bukan lagi soal politik, tapi soal hati.

Apakah kita masih ingin merasa aman dalam netralitas, atau siap merasakan sedikit dari perih mereka?

Apakah kita memilih menjadi cahaya kecil yang menuntun arah, atau bayang-bayang yang tak pernah punya sikap?

Karena solidaritas sejati bukan tentang ikut-ikutan, tapi tentang kesadaran:

Bahwa ketika satu anak Palestina kehilangan rumahnya, yang runtuh bukan cuma bangunan, tapi juga iman kita, jika kita diam saja.

Jadi, masihkah kita bangga berkata, “Aku netral saja”? []