Mubadalah.id – Dalam sejarah peradaban Islam, nama Ibnu Rusyd (1126-1198 M) atau yang di Barat lebih dikenal sebagai Averroes menempati posisi yang sangat penting.

Ia bukan hanya dikenal sebagai filsuf besar dan komentator karya-karya Aristoteles yang kelak sangat dihormati Eropa pada masa Renaisans. Tetapi juga seorang ahli fikih Mazhab Maliki, hakim agung di Kordoba, dokter terkemuka, serta teolog Sunni Asy’ari.

Berkat keluasan dan kedalaman ilmunya, pikiran-pikiran Ibnu Rusyd pun menjadi salah satu fondasi utama kebangkitan rasionalisme di Barat.

Sejak kecil, Ibnu Rusyd sudah ditempa dengan disiplin ilmu-ilmu agama maupun ilmu sekuler melalui metode bandongan dan sorogan—mirip tradisi di pesantren.

Dalam buku Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren karya KH. Husein Muhammad, menyebutkan bahwa Ibnu Rusyd adalah seorang “kutu buku” yang tak pernah melewatkan hari tanpa membaca atau menulis. Konon, hanya dua hari dalam hidupnya ia tak menyentuh buku: ketika menikah dan saat ayahnya wafat.

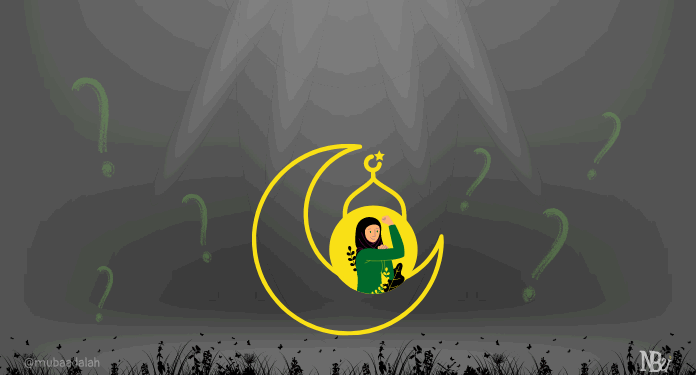

Namun, yang paling menarik adalah pandangannya tentang perempuan. Pada masanya, pendapat Ibnu Rusyd terbilang radikal. Ia menegaskan bahwa secara kualitas potensi (ath-thab), perempuan sama dengan laki-laki.

Bahkan ia berani mengatakan, “Sebagian perempuan memiliki kelebihan dan kecerdasan atas laki-laki. Mereka ada yang menjadi filsuf dan penguasa.”

Hanya saja, lanjutnya, karena masyarakat sudah telanjur yakin bahwa hal itu jarang terjadi pada perempuan. Maka hukum fikih tak membolehkan mereka menduduki posisi imamah (pemimpin tertinggi).

Pandangan ini menarik. Kita bisa melihat bagaimana konstruksi sosial pada zamannya telah membatasi ruang gerak perempuan. Mereka tidak mendapatkan peluang yang sama luasnya dengan laki-laki.

Padahal, Ia sendiri meyakini kehidupan selalu bergerak dan berubah. Dalam hal ini, pandangannya justru melampaui zamannya, jauh sebelum gerakan feminisme modern lahir. []