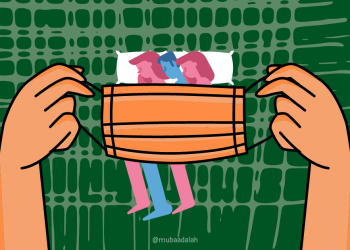

Padahal untuk menyuarakan penderitaan yang ia alami, perempuan butuh keberanian yang tak sedikit untuk melakukannya. Sialnya, itu pun masih dianggap caper dan pansos.

Mubadalah.id – Ramai menjadi perbincangan isi video yang tak sampai 5 menit yang Masna Wati unggah, berisi narasi pembelaan diri terhadap kasus perceraian akibat perselingkuhan dari mantan suaminya yang terjadi 15 tahun silam. Di pertengahan video saya juga melihat Masna Wati membaca narasi pembelaannya dengan suara yang lirih menahan isak tangis yang nampak sulit ia bendung.

Video yang konon ia upload di akun tiktok pribadinya itu dengan jelas meminta perlindungan terhadap pemerintah. Dalam hal ini pihak kepolisian sebagai institusi tempat mantan suaminya bekerja. Di mana yang telah disalah gunakan oleh sang mantan suami untuk melakukan kriminalisasi terhadapnya.

Alih-alih mendapatkan keadilan sebab ia telah menjadi korban perselingkuhan, Masna Wati malah dipenjarakan oleh mantan suaminya sendiri dengan berbagai tuduhan. Hal inilah yang Masna Wati sesalkan, sehingga dengan begitu ia memberanikan diri untuk speak up dan melaporkan ketidakadilan yang ia terima meski itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu.

Komentar netizen pun tak terbendung. Di antara beberapa orang yang mendukung, nyatanya masih lebih banyak yang ikut menyudutkan Masna Wati. Yakni dengan dalih caper dan pansos (panjat sosial).

15 Tahun Memendam, Bukti Perempuan Butuh Waktu Untuk Speak Up

Dalam salah satu kuliah yang pernah saya ikuti, ada yang menjelaskan bahwa perempuan untuk mengumpulkan keberanian melaporkan tindak kekerasan yang ia alami butuh waktu yang lama. Terlebih ketika relasi kuasa cukup kental di sana.

Tak sedikit perempuan yang akhirnya mengurungkan niat untuk melaporkan kasus tersebut. Selain dari faktor relasi kuasa yang timpang, perempuan juga terkadang mendapat ancaman dari pelaku. Belum lagi, jika ia tak menemukan ruang aman untuk bercerita.

Yang jamak terjadi adalah ketika perempuan menceritakan kekerasan yang ia alami kepada orang terdekat. Sehingga cenderung ia tidak mendapatkan validasi. Dalam beberapa kasus, perempuan malah disalahkan. Saya kira kasus mendiang Novi yang terjadi beberapa tahun yang lalu, perlu membuat kita untuk selalu awas terhadap korban yang tengah meminta perlindungan.

Mendiang Novi pada saat itu, kadung tak menemukan akses ruang aman untuk berbagi emosi dan penderitaan yang ia alami akibat kekerasan seksual yang ia terima dari sang kekasih. Di man yang notabene memiliki relasi kuasa yang cukup besar juga, yaitu seorang polisi.

Di mana, keresahan yang berusaha ia ceritakan itu tak menemukan ruang amannya. Ia malah mendapatkan penghakiman dan bertubi-tubi serangan verbal. Hingga membuatnya semakin membulatkan tekad untuk mengakhiri hidupnya saat itu.

Korban Menerima Serangan Verbal

Serangan verbal yang ia terima, tak ayal membuatnya mempertanyakan diri sendiri. Terus menerus menyalahkan diri dan seolah tak menemukan jalan keluar. Bahkan untuk sejenak merasa aman itulah, yang akhirnya mengantar ia pada keputusan keliru untuk mengambil jalan pintas tadi (mengakhiri hidupnya).

Berkaca dari peristiwa ini, saya selalu berdoa jika hal demikian jangan sampai terulang kembali. Ketika ada korban yang tengah mencari perlindungan dengan berani bersuara, maka kita memerlukan telinga yang siap mendengar. Selain itu mulut yang tidak dengan tergesa-gesa untuk menghakimi. Cukuplah mendiang Novi yang menjadi korbannya.

Masna Wati dalam video pengakuannya, telah mengalami banyak kerugian akibat perselingkuhan yang mantan suaminya lakukan. Mulai dari di kriminalisasi yang berujung pada pemenjaraan dia selama 17 bulan. Di mana membuat ia harus terpisah dengan anak-anaknya. Sampai narasi bahwa itu sang mantan suami lakukan untuk mendapatkan simpati dari atasan, sehingga mendapatkan kenaikan jabatan.

Sialnya, berbagai pengakuan yang Masna Wati beberkan itu tak serta-merta membuatnya menuai dukungan dari masyarakat maya (warganet). Yang terjadi malah ia menuai persekusi. Hal itu jelas terlihat dari ujaran-ujaran yang ditinggalkan di kolom komentar salah satu akun berita di instagram yang menayangkan video tersebut.

Keberanian Korban Patut Diapresiasi

Adapun bunyi komentar yang sempat saya kutip yaitu,

“Sudah 15 tahun yang lalu, kenapa baru diungkit sekarang? Kebiasaan caper dan mau pansos aja sih orang ini.”

Komentar ini kemudian mendapatkan belasan like diikuti dengan balasan-balasan yang menyetujui opini si penulis komentar.

Meski demikian, beberapa warganet juga ada yang meninggalkan balasan menunjukkan resistensi ataupun ketidaksepakatannya terhadap opini tersebut. Dan hal itu membuat saya merasa cukup lega, karena masih ada orang yang mampu berpikir waras dan memvalidasi aduan korban (Masna Wati).

Bahwa apa yang Masna Wati alami adalah bukti dari beratnya perempuan (korban) untuk mengumpulkan keberanian melaporkan peristiwa tersebut. Teramat tidak mudah untuk perempuan speak up karena jelas ia akan menghadapi berbagai resiko yang secara otomatis akan menghadangnya.

Terlebih dalam kasus Masna Wati, ia harus berhadapan dengan institusi pemerintahan yang barang tentu power-nya jauh di atas dia. Namun demkian, ia tetap berani, sehingga dengan itu suaranya pantas untuk kita hargai. Kekuatan yang sudah sekian lama ia himpun itu, saya rasa pantas untuk kita apresiasi.

Persekusi (Bukan) Jalan Pintas untuk Menutupi Kegagalan Memahami

Dari berbagai kasus serupa yang marak terjadi, telah mengawali tahun 2024 ini dengan cukup memilukan. Saya rasa kita perlu untuk tidak terburu-buru menghakimi jika memang pemahaman terhadap peristiwa yang korban alami belum komprehensif (menyeluruh) diterima.

Alih-alih bertindak serampangan dengan menyudutkan korban, menuding caper dan pansos. Akan lebih bijak jika keluh kesah korban tervalidasi terlebih dulu.

Naasnya, jemari kebanyakan orang jauh lebih sat-set dibanding akal sehat dan empati yang ia miliki. Berlomba-lomba membanjiri kolom komentar dengan narasi-narasi yang menyudutkan korban seolah sudah menjadi cabang olahraga baru dewasa ini.

Sementara olahraga akal sendiri, malah cenderung usang dan terabaikan. Jelas, hal ini cukup ampuh mematikan nalar kritis kita sebagai manusia yang teranugerahi akal guna mencegah diri dari tindakan reaktif dan serampangan seperti ini.

Sepantasnyalah, nalar kritis itu menjadi tools yang penting untuk kita asah pun kita asuh di jaman tsunami informasi saat ini. Tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Tsunami informasi yang tidak berbarengan dengan ketajaman (nalar kritis) individu dalam mengelola setiap informasi yang kita terima, semakin memperlebar potensi gagal paham warganet dalam menanggapi berbagai peristiwa yang tersaji di gawai pribadinya.

Hentikan Budaya Persekusi

Hal itu sontak menimbulkan berbagai masalah. Di mana salah satunya adalah budaya persekusi yang menjangkiti sebagian besar warganet akhir-akhir ini. Dengan mudah melontarkan hujatan. Dengan kecepatan cahaya, jemarinya mampu meloloskan berbagai umpatan dan narasi-narasi yang cenderung menyesatkan.

Contohnya saja, dalam kasus-kasus kekerasan ataupun perselingkuhan, idealnya kita perlu menyorot pada penderitaan yang dialami korban, malah kebanyakan yang di mention adalah fisik korban, entah dianggap lebih cantik sehingga jadi bahan aduan antara istri sah dan selingkuhan, “kenapa istri sah selalu lebih cantik dari selingkuhan ya…”; “Padahal lebih bening istri sah lho dibanding selingkuhannya” dst.

Begitulah rerata bunyi komentar yang warganet tinggalkan ketika merespon kasus-kasus perselingkuhan yang membanjiri laman media sosial setahun belakangan.

Ataupun ketika korban menyampaikan aduannya, beberapa warganet malah salah fokus dengan model baju maupun make up korban yang dianggap kurang proporsional. Seperti bunyi komentar berikut, “alisnya kurang tinggi satu” dan berbagai komentar senada lainnya. Padahal, korban sudah dengan susah payah mengumpulkan keberanian dan kekuatannya untuk bersuara dan melaporkan tindak kekerasan yang ia alami.

Sehingga dengan itu, tak bosan-bosannya setiap kita perlu mengingatkan satu sama lain akan pentingnya memberi ruang aman terhadap perempuan (korban). Bukan hanya adab berbusana perempuan saja yang selama ini begitu gandrung untuk kita preteli dengan dalih saling mengingatkan.

Lebih penting adalah mengingatkan sesama kita untuk berhenti mempersekusi para korban kekerasan yang sudah berani speak up. Berhenti menyalahartikan maksud korban untuk mencari perlindungan dan keadilan bagi dirinya. Mulai mendengarkan dengan empati, belajar memahami agar tidak sampai melukai. []