Mubadalah.id – Pemerintah ingin sejarah nasional yang Indonesia-sentris dan dalam tone yang positif. Sebagaimana kata Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Bahwa, “…yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya.” Sebagaimana dilansir dari Kompas.com; “Apa Alasan Fadli Zon Ingin Penulisan Sejarah dengan ‘Tone’ Positif?” (08/06/2025).

Pernyataan itu menegaskan kalau sejarah Indonesia yang ingin pemerintah catat, terkait rezim terdahulu hanya yang positif-positif saja. Tentu, positif menurut kurasi tim sejarawan pemerintah dan berdasar acc dari rezim.

Penulisan SNI yang Indonesia-sentris

Pendekatan Indonesia-sentris untuk penulisan ulang sejarah Indonesia, itu bukan hal baru. Sejak awal, buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI), yang sudah direncanakan sejak 1951 dan baru dapat terlaksana pada 1970, memang ditulis berdasarkan pendekatan Indonesia-sentris.

Sebelum penulisan SNI, umumnya buku sejarah Indonesia dalam narasi yang Neerlando-sentris, atau penulisan sejarah dari sudut pandang kolonial Belanda. Pendekatan ini tidak dapat menampilkan sejarah Indonesia “dari dalam”, dan cenderung menyajikan sejarah Indonesia dalam tone yang negatif.

Sebagaimana contoh, dalam pendekatan Neerlando-sentris, figur seperti Pangeran Diponegoro terkenang sebagai seorang brandal. Hal itu sebab sudut pandang kolonial tidak melihatnya sebagai seorang pahlawan, melainkan sebagai seorang pemberontak. Brandal Diponegoro, begitu Neerlando-sentris mencatatanya.

Kondisi itu juga berlaku bagi pejuang-pejuang perempuan. Seperti Nyi Ageng Serang dalam Perang Jawa, Cut Nyak Dien dalam Perang Aceh, dan perempuan pejuang lainnya, dalam sudut pandang kolonial, mereka bukan pahlawan. Mereka adalah pemberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Kondisi penulisan ulang sejarah Indonesia yang seperti itu, kemudian memunculkan kesadaran bahwa kita perlu menulis sejarah yang Indonesia-sentris. Kita perlu upaya dekolonisasi historiografi, di mana penulisan sejarah Indonesia harus lepas dari penjajahan atau bayangan sudut pandang kolonial.

Dalam hal ini, pendekatan Indonesia-sentris, sebagaimana Ahmad Choirul Rofiq dalam Menelaah Historiografi Nasional Indonesia, mempersoalkan perspektif sejarah dan pengalihan perhatian utama sejarah dari sang penguasa kolonial kepada anak negeri.

Seperti contoh dalam kasus Pangeran Diponegoro, jika Neerlando-sentris melihatnya sebagai seorang brandal, maka Indonesia-sentris membacanya sebagai seorang pahlawan. Begitu juga, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien, dan perempuan pejuang lainnya, yang dalam kacamata kolonial adalah pemberontak, maka dalam kacamata sejarah Indonesia dari dalam adalah pahlawan.

Sampai sini, pendekatan Indonesia-sentris membawa penulisan sejarah Indonesia pada tone yang positif. Kita dapat membaca sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari sudut pandang Indonesia sendiri. Bukan dalam framing narasi negatif kolonial.

Tone Sejarah dalam Pendekatan Indonesia-sentris

Namun, apakah pendekatan Indonesia-sentris dalam his(her)toriografi Indonesia hanya untuk mencari tone sejarah yang positif? Sebagaimana ingin pemerintah saat ini dalam penulisan ulang sejarah Indonesia.

Menunggalkan sejarah dalam narasi tone yang positif memang berpotensi pada historiografi sesuai kepentingan penguasa. Sebab, penguasa dapat memilah-milah sejarah yang masuk SNI, yang mereka sebut sejarah resmi, hanya yang positif berdasarkan kurasi tim yang mereka bentuk.

Pendekatan semacam ini hanya akan banyak mencatat kegemilangan rezim, dan mengabaikan kesuraman rezim. SNI hanya akan banyak berisi narasi seputar kepahlawanan rezim, dan abai dengan jeritan masa lalu rakyat yang tertindas. Dalam kondisi ini, sejarah sebagai peristiwa penting pada masa lalu, di mana kata penting itu menyesuaikan kepentingan penguasa.

Jika kita benar-benar bicara sejarah yang Indonesia-sentris, maka sejarah Indonesia bukan hanya untuk sejarah rezim dalam tone yang positif. Pendekatan Indonesia-sentris dalam historiografi pada dasarnya, sebagaimana Rofiq, ingin membaca kelampauan dari gejolak kehidupan anak negeri dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan yang datang menerpa.

Artinya, Indonesia-sentris boleh jadi mencatat sejarah dalam tone yang positif dan bukan tidak mungkin juga dalam tone yang negatif. Hal itu karena gejolak kehidupan anak negeri tidak selalu tentang kegemilangan, ada saat-saat juga berada pada kondisi suram.

Bukan Hanya Tone Positif, Tapi Bisentris Histori

Dalam Prakata Editor Umum SNI Edisi ke-1, Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa, penulisan sejarah nasional untuk menyajikan “…sejarah Indonesia yang menggambarkan nasib bersama, dalam suka duka, kegemilangan dan kesuraman, selain kepahlawanan serta kewibawaan tokoh-tokoh sejarah, mampu membangkitkan rasa kebanggaan, memantapkan kepribadian bangsa serta identitasnya.”

Penjelasan Kartodirjo itu menghendaki historiografi yang tidak hanya untuk mencari-cari tone positif, namun benar-benar menuliskan sejarah bangsa Indonesia, baik pada masa kegemilangan maupun kesuraman.

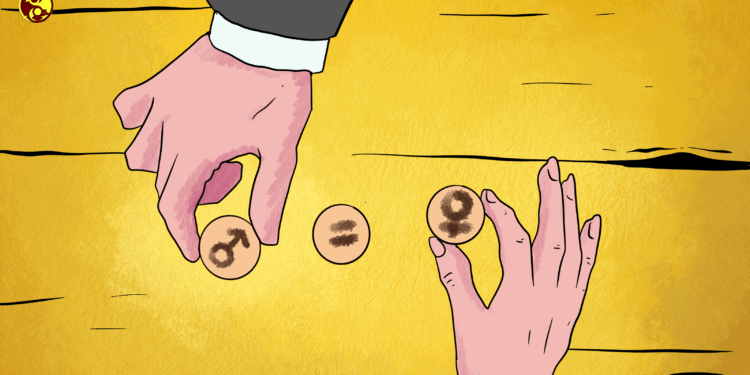

Saya menggunakan istilah bisentris histori, untuk menyebut penulisan sejarah yang tidak hanya berfokus pada satu aktivitas namun keduanya; menuliskan sejarah laki-laki dan perempuan, pahlawan dan korban, penguasa dan rakyat, termasuk sejarah dalam tone pasang dan surut, unggul dan kalah, suka dan duka.

Sejarah dalam kerangka bisentris histori tidak hanya berisi kelampauan rezim namun juga menjelaskan nasib rakyat. Misalnya, dalam konteks sejarah perempuan, SNI jilid Orde Baru seharusnya tidak hanya untuk menyanjung catatan gemilang bapak pembangunan. Penulisan ulang sejarah Indonesia juga harus menjelaskan kondisi perempuan di masa Orba. Tidak hanya tentang tokoh-tokoh gemilangnya, namun juga nasib perempuan-perempuan yang menjadi korban dari kekacauan rezim.

Sejarah, Bukan Nostalgia Masa Lalu

Sejarah perempuan korban perkosaan pada tragedi Rumoh Geudong Pidie Aceh, tragedi kekerasan seksual yang perempuan etnis Tionghoa alami pada kerusuhan Mei 1998, dan berbagai sejarah korban lainnya dalam kelampauan perempuan Indonesia. Itu semua merupakan bagian dari duka perempuan Indonesia yang tidak boleh kita abaikan dalam penulisan sejarah Indonesia.

Hal itu sebab sejarah perempuan, dan juga termasuk SNI secara umum, bukan sekadar nostalgia masa lalu dengan tone yang positif untuk menyanjung kegemilangan rezim. SNI perlu menyajikan sejarah bangsa Indonesia secara utuh. Hal itu sebab, sebagaimana Kartodirjo, “…kesemuanya secara bersama-sama menyusun irama sejarah Indonesia yang sebagai nasib bersama akan mempertinggi kesadaran bangsa Indonesia.”

Sebagai catatan perjalanan bangsa, SNI sudah barang tentu bukan hanya milik, dan untuk kepentingan, penguasa. Ia harus berisi narasi yang tidak hanya menjelaskan kegemilangan rezim, namun juga menyajikan sejarah rakyat secara utuh. Hanya dengan begitu kita dapat belajar dari masa lalu, dan SNI mendapatkan posisinya untuk mempertinggi kesadaran bersama sebagai bangsa Indonesia. []