Mubadalah.id – Kita semua mungkin pernah tertawa saat menonton sirkus. Anak-anak bersorak, orang tua ikut bertepuk tangan. Badut berjalan dengan sepatu besar, pemain sirkus memutar tubuh di udara, atau berdiri di atas punggung gajah. Di balik tenda megah, semua tampak menyenangkan, gemerlap, lucu, menegangkan, dan menghibur.

Tapi belakangan, muncul kabar yang membuat banyak dari kita tercekat. Di balik semua itu, ternyata ada cerita yang sangat jauh dari menyenangkan. Cerita tentang anak-anak yang tak pernah punya pilihan. Tentang kerja paksa, penyiksaan, dan kehidupan yang terampas sejak usia dini.

Kasus dugaan perbudakan modern di Oriental Circus Indonesia (OCI), yang disebut-sebut beroperasi di bawah naungan atau afiliasi dengan Taman Safari Indonesia, membuka luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Sejumlah mantan pemain sirkus, sebagian besar kini sudah dewasa akhirnya memberanikan diri bersuara.

Mereka bercerita bagaimana sejak kecil hidup di dalam kompleks sirkus, tanpa KTP, tanpa sekolah, tanpa tahu siapa orang tuanya. Mereka hidup dan bekerja di bawah pengawasan ketat, tanpa upah, dengan ancaman kekerasan setiap hari. Ada yang mengaku disetrum, ada yang dipukul, ada yang terkurung di ruang bawah tanah bila dianggap “melanggar perintah”.

Tak Ada Proses Hukum yang Tuntas

Kesaksian-kesaksian ini bukan isapan jempol. Komnas HAM mengonfirmasi bahwa laporan serupa sudah masuk ke lembaga mereka sejak 1997, kemudian kembali pada 2004, dan yang paling mutakhir di awal 2025. Tapi semua laporan sebelumnya seperti menguap.

Tak ada proses hukum yang tuntas, tak ada pelaku yang benar-benar kita tindak. Kita bertanya-tanya: bagaimana mungkin kasus yang begitu besar dan menyangkut hak asasi manusia ini bisa luput dari perhatian publik selama puluhan tahun? Bisa saja kasus ini kita sebut dengan perbudakan modern.

Menurut definisi International Labour Organization (ILO), perbudakan modern adalah situasi di mana seseorang tidak bisa menolak atau meninggalkan pekerjaan mereka. Alasannya karena ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada tahun 2022, ILO mencatat ada lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia yang menjadi korban perbudakan modern, dan 12 juta di antaranya adalah anak-anak. Angka itu mencakup banyak sektor: perikanan, rumah tangga, pertambangan, hingga dunia hiburan. Termasuk sirkus. Dan ya, Asia adalah salah satu kawasan dengan angka tertinggi.

Perbudakan dalam Narasi Sejarah

Dalam konteks Indonesia, kita sering kali hanya mengenal perbudakan dalam narasi sejarah: masa penjajahan, kerja paksa zaman kolonial, atau romusha. Tapi kenyataannya, praktik semacam ini belum hilang. Ia berubah bentuk, menjadi lebih halus, tersamar, dan sering kali tersamarkan dalam nama-nama yang terdengar indah: pelatihan, konservasi, warisan budaya, atau seni pertunjukan.

Padahal, jika anak-anak terambil dari keluarganya, tidak mereka beri pendidikan, terpaksa bekerja tanpa upah, hidup tanpa identitas, dan tidak bisa meninggalkan lingkungan kerja karena takut atau terisolasi, maka itu sudah memenuhi semua unsur perbudakan modern.

Bertambah lagi, pengakuan bahwa mereka terkurung dan tersiksa ketika melanggar perintah, menjadikan kasus ini bukan hanya pelanggaran ketenagakerjaan, tapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Termasuk kemungkinan terjadinya penyiksaan (torture), yang dilarang dalam hukum internasional maupun nasional.

Negara kita seharusnya tidak kekurangan perangkat hukum untuk menindak kasus seperti ini. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara jelas menyebut kerja paksa sebagai bentuk eksploitasi.

Konvensi Hak Anak, yang sudah diratifikasi sejak 1990, mewajibkan negara untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan kekerasan. Pasal 28I UUD 1945 menjamin perlindungan terhadap anak dan hak bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi. Tapi mengapa semua perangkat hukum itu terasa tumpul ketika berhadapan dengan nama besar, reputasi “tempat wisata keluarga”, dan dunia hiburan?

Menikmati Hiburan Tanpa Bertanya Asal-usul

Yang lebih mengecewakan lagi, adalah sikap masyarakat. Kita terlalu lama menjadi penonton pasif. Kita menonton pertunjukan sirkus, berfoto dengan badut, bertepuk tangan untuk pemain trapeze, tapi lupa bertanya: siapa mereka? Apakah mereka di sana karena pilihan?

Apakah mereka tahu bahwa di luar sana ada sekolah, ada keluarga, ada kehidupan yang layak? Selama kita terus menikmati hiburan tanpa bertanya dari mana asal-usulnya, kita secara tidak langsung ikut melanggengkan praktik yang mungkin melanggar hak asasi manusia.

Kasus serupa juga pernah terjadi di negara lain. Di India, misalnya, pada 2016 aparat membongkar praktik eksploitasi anak dalam pertunjukan keliling. Anak-anak diambil dari keluarga miskin, dilatih keras, tidak dibayar, dan hidup dalam tekanan. Pemerintah India waktu itu bergerak cepat: menyelamatkan anak-anak, menindak pelaku, dan memberi rehabilitasi.

Di Ghana, sekelompok anak dijadikan musisi jalanan oleh lembaga budaya semu. Begitu terbongkar, negara menutup operasional lembaga itu dan mengembalikan anak-anak ke keluarga mereka. Indonesia seharusnya bisa belajar dari itu: bahwa reputasi lembaga tidak boleh jadi alasan untuk membiarkan kekerasan terjadi.

Perbudakan Modern

Dan yang sering luput dari pemberitaan adalah nasib korban setelah keluar dari sistem ini. Banyak dari mereka tidak punya KTP, tidak punya ijazah, tidak punya akses kerja formal. Mereka terputus dari dunia luar sejak kecil.

Bahkan identitas keluarga mereka pun sering kali hilang. Ini bukan hanya soal menyembuhkan luka fisik, tapi juga soal mengembalikan martabat. Korban butuh pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan dukungan ekonomi. Mereka butuh pemulihan, bukan hanya belas kasihan.

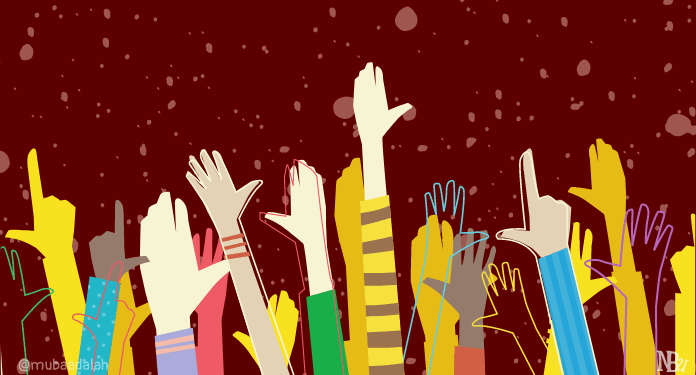

Negara harus bertindak cepat, tidak hanya memproses laporan, tapi memastikan adanya tim independen untuk menyelidiki, menindak, dan memulihkan. Sementara itu, kita sebagai masyarakat juga harus mengubah cara kita memandang hiburan. Hiburan yang baik tidak lahir dari penderitaan. Kita harus lebih kritis, lebih peduli, dan lebih berani bertanya. Siapa yang bekerja di balik tenda? Siapa yang tersakiti agar kita bisa tertawa?

Perbudakan modern tidak selalu datang dalam bentuk borgol dan rantai. Kadang ia hadir dalam bentuk tenda megah, lampu sorot, dan tawa penonton. Tapi luka yang tertinggal tetap sama dalamnya. Dan selama kita memilih untuk diam, luka itu takkan pernah sembuh. []