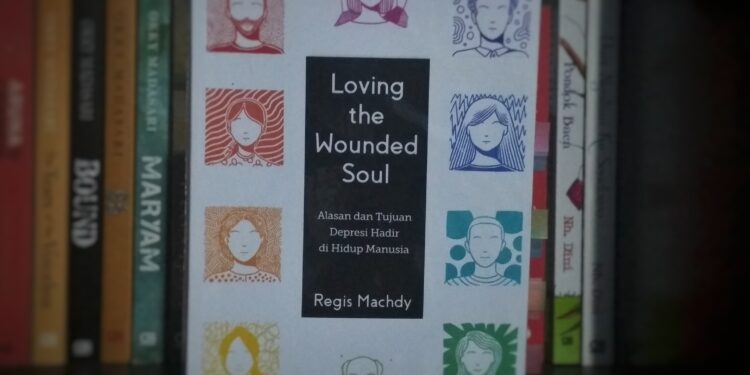

Judul Buku: Loving the Wounded Soul

Nama Pengarang: Regis Machdy

Tahun Terbit: September 2019

Jumlah Halaman: 287

Genre Buku: Self Improvement

ISBN: 978-602-06-3371-8

Membaca buku Loving the Wounded Soul, saya teringat saat kuliah Psikologi Abnormal dengan buku yang tebalnya 1000 halaman lebih. Dalam buku ini, Regis menjelaskan pengalamannya menjadi penyintas depresi, mental illness dan tentang kesehatan mental secara umum dengan bahasa yang mudah dipahami namun sangat kaya informasi.

Buku ini menjelaskan tentang bagaimana kita memahami kesehatan mental, mengenal ciri-ciri depresi, memahami orang-orang yang mengalami depresi, faktor biologis dan faktor eksternal yang memengaruhi, hingga pemaknaan atas mental illness itu sendiri.

Buku ini adalah jalan pintas yang mencerahkan untuk meningkatkan kesadaran kita tentang kesehatan mental, terutama depresi yang mungkin ada di sekitar kita. Buku yang mencerahkan, sekalipun dibaca oleh orang awam.

Regis adalah seorang penyintas, yaitu orang yang dapat bertahan terhadap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, Regis adalah penyintas depresi. Saat ini Regis adalah seorang Dosen Psikologi yang memiliki latarbelakang pendidikan S1 Psikologi di Indonesia dan S2 di Inggris. Bagaimana mungkin seseorang yang dekat dengan psikologi justru memiliki mental illness?

Saya yakin setiap orang sudah, sedang dan akan selalu menghadapi hambatan dan masalah dalam hidup yang dapat membuat kita menjadi stres. Tapi setiap orang memiliki toleransi terhadap stres yang berbeda-beda. Tidak semua orang memahami apa saja penyebab stres (stressor) dan bagaimana mengatasi stres tersebut (coping stress).

Tingkat kesadaran kesehatan mental di Indonesia masih rendah, tapi semakin lama semakin meningkat. Ini sangat melegakan bahwa orang-orang semakin memahami pentingnya mengedukasi diri dan menjaga kesehatan mental diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Orang yang mengalami stres tidak bisa serta-merta disebut depresi. Kita pun tak bisa melakukan self-diagnosed tentang diri kita. Jadi kita butuh mengonsultasikan keadaan kita pada psikolog atau psikiater. Seseorang dapat dikatakan depresi saat memiliki lima (atau lebih) gejala-gejala depresi yang ada dalam Diagnostic and Statitical Manual of Mental Disorder (DSM-5).

Orang-orang dengan mental illness selalu dekat dengan stigma yang membuat mereka takut untuk membuka diri dan mencari pertolongan. Banyak orang yang memiliki gangguan kemudian mengeluhkan keadaannya pada orang terdekat tapi justru mendapatkan respon yang destruktif. Bukannya membantu, justru yang didapat adalah penghakiman, penolakan dan hujatan.

Mereka akan dibilang lemah, kurang iman, kurang ibadah, harus rajin sholat, sabar, dan sebagainya. Hal itu justru memperparah keadaan mereka, merasa sendirian, tidak dipedulikan, merasa bersalah dan merasa tak berharga. Regis sejak usia 12 tahun sudah memiliki pikiran untuk bunuh diri hingga kemudian didiagnosa depresi mayor, distimia dan double depression.

Dengan segala fase-fase yang sangat berat dan menyakitakan, dia melakukan terapi hingga perlahan terbebas dari depresi. Tapi akhirnya dia berkata, “Rasanya saya pun masih belum bisa melepaskan depresi dari identitas kehidupan saya. Depresi seolah candu yang membuat saya rindu dengan masa-masa kelam dan mampu menuliskan puluhan puisi tentang kesedihan. Namun ,depresi juga guru yang mengajarkan saya arti kehidupan, cinta kasih, dan keikhlasan.”

Jika kita benar-benar membuka diri, sebenarnya banyak Regis lain di sekitar kita, yang mungkin juga memiliki keinginan bunuh diri, atau memiliki kecemasan, atau mengalami burnout kerja, atau trauma pasca kekerasan seksual, dan lainnya. Saya mengenal beberapa orang yang akhirnya berani mencari pertolongan pada psikolog ataupun psikiater, melakukan psychological check-up, konseling, hingga terapi.

Tapi sebagian merasa baik-baik saja dan masih mampu bertahan, padahal mereka sangat butuh bantuan. Ternyata, cukup banyak orang-orang di sekitar saya yang memiliki pengalaman yang traumatis, memiliki beban yang berat dan luka yang sakitnya tak terbayangkan.

Saya ingat ketika seorang teman bercerita sambil menangis tentang pengalaman traumatisnya yang diperparah oleh respon keluarganya yang menghakimi. Dia dibilang, “jangan lemah”, “makanya rajin sholat”, “salah kamu memang…”, dan sebagainya. Dia juga tak berani bercerita tentang kondisinya pada sahabat-sahabatnya, karena takut mendapatkan penghakiman yang serupa. Dia justru bercerita kepadaku, yang statusnya hanyalah teman biasa, yang tak sering berkomunikasi.

Atau tentang seorang teman yang hidup dalam keluarga yang toxic (beracun). Orangtuanya adalah tipe orangtua yang otoriter dan overprotective, yang mengkomunikasikan apapun dengan amarah dan kata-kata kasar, serta mendikte setiap keputusannya. Dia menjadi orang dewasa yang susah mengendalikan emosi, dipenuhi amarah dan kebencian. Dia tak pernah mendapatkan apresiasi atas apapun yang dia lakukan.

Menceritakan kondisi kita apa adanya pada orang lain, tentu tidak mudah. Kita akan dihadapkan pada risiko dihakimi, mendapat stigma, hingga dijauhi. Padahal sebenarnya mereka hanya butuh didengarkan, divalidasi pengalaman negatifnya, dan uluran tangan yang hangat. Semakin kita memahami pentingnya kesadaran tentang kesehatan mental, semakin banyak orang yang dapat kita tolong, termasuk diri kita sendiri.

Dari Regis dan orang-orang di sekitar , saya belajar bahwa sangat manusiawi kita sebagai manusia mengalami kesedihan, keterpurukan, luka dan trauma. Namun, kita juga harus memiliki keberanian untuk meminta pertolongan, melawan, menyembuhkan dan berdamai dengan diri sendiri. Depresi dan gangguan lainnya bukanlah suatu kekurangan, kelemahan personal ataupun aib, tapi sama dengan sakit asma, sinus, dan penyakit fisik lainnya. “Mental illness is like any other medical illness”.

“We’re stronger in the places that we’ve been broken” – Ernest Hemingway. []