Mubadalah.id- Anak-anak secara natural memiliki jiwa yang bebas sehingga perlu dukungan dari sekitar untuk mengarahkan kebebasan dan rasa ingin tahunya yang tinggi. Siapa yang mengira, memiliki jiwa inklusif hanya ketika sering berinteraksi dengan difabel? Tentu tidak ya. Sangat penting menanamkan rasa inklusif bahkan sejak kecil. Termasuk memberikan pendidikan inklusif, baik dari lingkungan sekolah maupun keluarga.

“Namanya juga anak-anak”, sering jadi kalimat untuk menormalisasi tindakan kurang etis oleh anak-anak dalam berbagai kasus. Bertengkar dengan teman, membantah orang tua, hingga hubungannya dengan relasi inklusif. Seringkali, kalimat yang seperti mantra penenang itu bisa jadi bumerang untuk orang lain dan untuk si anak-anak itu sendiri.

Sebuah Cerita Pribadi

Suatu hari, saya berkunjung ke tempat wisata religi dengan rombongan yang terdapat anak-anak kecil seusia anak SD/MI. Secara mengejutkan salah satu anak di sebelah saya menunjuk sambil berbisik-bisik dengan teman sebayanya saat ada perempuan disabilitas lewat depan kami.

Tidak banyak yang bisa dilakukan saat itu, saya menyuruh mereka untuk tidak berisik dan membiarkan difabel tersebut lewat dengan nyaman. Saya juga mengisyaratkan untuk bertanya pada saya nanti, setelah beliau lewat.

Asumsi saya, perempuan tersebut adalah difabel dwarfisme, atau kondisi genetik atau medis yang mempengaruhi tinggi badan. Seseorang dengan dwarfisme memiliki tinggi badan tidak seperti rata-rata orang lainnya, yaitu berkisar 90-120 cm. Selain karena faktor genetik, dwarfisme bisa terjadi sebab kelainan hormon pertumbuhan, penyakit, atau terdapat masalah saat kehamilan ibu.

Banyak orang-orang dengan dwarfisme masih bisa melakukan banyak pekerjaan seperti orang pada umumnya. Masih bisa makan, berjalan, berbicara, melihat dan melakukan aktivitas dengan normal. Tetapi bentuk tubuh yang tidak proporsional terkadang menjadi penghalang untuk melakukan hal-hal tertentu, apalagi fasilitas umum atau banyak benda di tempat umum memiliki desain yang tidak ramah dwarfisme.

Kembali pada cerita saya, setelah perempuan dwarfisme tersebut melewati depan tempat saya. Benar saja, beberapa anak-anak langsung menyerbu saya dengan berbagai pertanyaan. “itu tadi udah tua kan, mba?”, “bukan anak kecil kan, mba?”, “itu tadi kenapa?” merujuk pada fisik perempuan dwarfisme yang terlihat lebih pendek.

Saya menjawab agar mereka mengerti tentang dwarfisme, saya mengingatkan agar tidak mengolok-olok atau menertawakan orang lain yang fisiknya berbeda dengan kita. Saya menjelaskan tentang beberapa jenis disabilitas, tetapi itu bukan berarti kita lebih baik dari mereka. Tidak lupa saya mengingatkan, lebih baik bertanya pada orang yang lebih tua atau pada guru daripada berbisik-bisik dengan teman saat berjumpa dengan difabel.

Minim Interaksi dengan Difabel, Bukan Berarti Tidak Perlu Belajar

Kejadian tersebut membuat saya berefleksi sejenak. Tinggal di desa dengan lingkungan masyarakat yang homogen memang nyaman, tetapi sedikit berdampak pada rasa inklusif pada difabel. Meskipun tidak sering berinteraksi secara langsung, pengetahuan dasar relasi inklusif seharusnya tertanam di seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun pendidikan inklusif sudah mulai berjalan di banyak tempat, tetapi pada faktanya memang belum merata. Pada data terakhir tahun 2023, sekolah inklusif telah lebih dari 40 ribu jumlahnya, dengan sebaran pada SD, SMP, dan SMA. Dengan jumlah ini, sekolah dasar (SD) inklusi telah lebih dari 17 ribu sekolah.

Apakah jumlah itu sudah cukup? pertama, kita perlu apresiasi siapapun yang berkontribusi dalam berjalannya penyelenggaraan sekolah inklusi. Sedikit banyak dampak di lingkungan masing-masing pasti ada dan pelan-pelan akan menyebar lebih luas. Namun jika dibilang cukup, tentu masih jauh dari kata cukup untuk menjangkau pendidikan difabel yang merata.

Selain itu, pendidikan relasi inklusif tidak hanya perlu ada di sekolah inklusif, melainkan juga untuk sekolah-sekolah dasar lainnya. Pengetahuan tentang relasi inklusif seharusnya menjadi pengetahuan dasar pada semua siswa sekolah dasar, bukan hanya untuk sekolah inklusif. Tujuannya untuk menciptakan ruang aman dan nyaman ketika berinteraksi atau belajar dengan para difabel meskipun dalam kondisi yang minim.

Menanamkan Jiwa Inklusif pada Anak-Anak

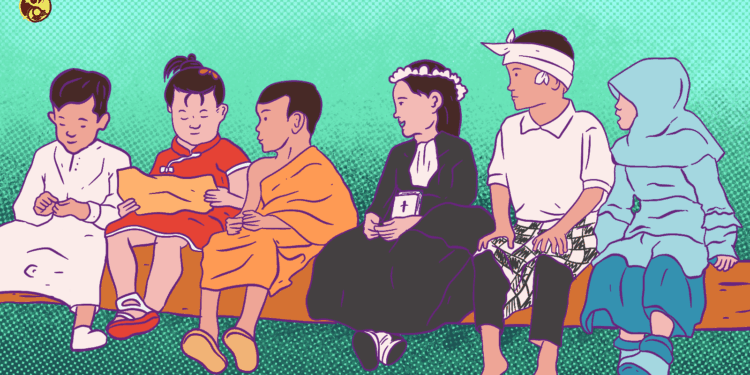

Anak-anak masih dalam fase belajar hal dasar. Sangat wajar untuk reka tidakmengetahui banyak hal, lingkungan sekitarlah yang akan berperan penting membentuk anak-anak tersebut. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan menanamkan jiwa inklusif pada anak-anak :

Penguatan Nilai Moderasi

Nilai moderasi sangat berkaitan erat dengan nilai inklusif. Terutama pada poin mempunyai sikap toleran, memahami perbedaan, dan harmonis dalam keberagaman. Pemahaman moderasi di sekolah dasar akan sangat menunjang ketika diterapkan pada relasi difabel-non difabel. Siswa sekolah dasar jika dapat memahami moderasi dengan baik, tidak akan susah menerapkan jiwa inklusif dalam kesehariannya.

Peran orang tua dan guru

Pemahaman moderasi anak-anak bergantung pada peran guru dalam memberi penjelasan, contoh, dan membangun karakter. Selain itu, peran orang tua sebagai pendidik anak juga sangat penting untuk memastikan anak-anak memahami dengan baik pola pikir moderasi dari sekolah. Menanamkan moderasi tidak hanya berdampak pada jiwa inklusif pada difabel, namun juga jiwa toleransi pada setiap perbedaan dengan manusia lain.

Komunikasi

Penguatan nilai moderasi dan peran orang tua atau guru dalam menanamkan jiwa inklusif pada difabel, harus beserta dengan komunikasi yang baik.

Pendekatan yang paling cocok untuk menanamkan rasa inklusif pada anak-anak salah satunya adalah pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan materi moderasi pada konteks dengan interaksi dengan difabel. Kemudian berlanjut pada pendekatan konstruktivisme, yang mengajarkan secara langsung lewat berinteraksi dengan difabel. []