Mubadalah.id – Banyak yang memahami feminisme sebagai agenda superioritas perempuan. Anggapan ini kurang pas. Ya, kalau maksud superioritas itu adalah berdayanya perempuan sesuai kapasitas kemampuannya, maka ada benarnya.

Namun, kalau maksudnya menyuperiorkan perempuan untuk menginferiorkan laki-laki, hm, itu buruk sangka yang keliru. Oposisi biner bukan tujuan feminisme. Malahan agenda feminis yang mencitakan peradaban berkeadilan justru mengidealkan relasi saling antara perempuan dan laki-laki.

Hanya Woman Bukan Superwoman

Bicara soal superioritas, ada hal menarik dalam sejarah perkembangan feminisme. Yaitu, terkait gagasan superwoman. Agenda superioritas yang mengidealkan perempuan untuk menjadi versi super ini, dalam sejarahnya, bukan menjadi solusi pemberdayaan. Melainkan, malah menjadi beban ganda keidealan bagi perempuan.

Memang sih sekilas ini nampak progresif untuk kemajuan perempuan. Menjadi perempuan yang super. Namun, di balik kesuperan itu ada beban ganda yang perempuan pikul. Sebab, sebagaimana berdasarkan Stephani Genz dalam Postfemininities in Popular Culture, term superwoman secara implisit membebankan perempuan untuk “having it all (melakukan semuanya).”

Artinya, superwoman memaksa perempuan untuk menjadi perfect mother (ibu yang sempurna) di ranah domestik, dan juga harus perfect on the job (sempurna dalam pekerjaan) di ruang publik.

Dalam keidealan super ini, agaknya kita perlu menengok pertanyaan Betty Friedan dalam The Second Stage. “…who can live as that kind of superwoman? (…siapa (perempuan) yang dapat hidup sebagai superwoman?)”

Ya, tidak menutup kemungkinan ada sih. Namun, dalam pengamatan Friedan sendiri, banyak perempuan yang dilema dan gagal dalam bayangan keidealan super ini. Sehingga, agenda feminis yang seharusnya mendatangkan bahagia bagi perempuan, malah menjadi bayangan beban tuntutan superior.

Dalam realitas kemanusiaan, perempuan adalah woman (manusia tanpa kata super). Dia punya banyak kelebihan. Namun, sebagai manusia juga punya keterbatasan. Ada yang cakap dalam kerja domestik. Ada yang karir publiknya bagus. Memang sih tidak menutup kemungkinan untuk hebat di keduanya (untuk melakukan semuanya). Namun, kalau hanya punya salah satu, itu tidak mengurangi citra diri perempuan.

Atau cukup dengan berdaya semampunya. Sebagaimana itu yang Aquarini Priyatna Prabasmoro kemukakan dalam Kajian Budaya Feminis. Di rumah, menjadi istri/ibu sebaik mungkin. Dan, di ranah publik, bekerja semampunya sesuai kapasitas diri. Tidak perlu embel-embel super dalam melakukan semuanya. Cukup menjadi versi terbaik diri sendiri. Itu lebih ramah untuk kemanusiaan perempuan. Kenapa? Ya, sebab perempuan itu woman bukan superwoman.

Pun Hanya Man Bukan Superman

Layaknya kesadaran para feminis akan bahaya gagasan superwoman terhadap kemanusiaan perempuan. Seharusnya, laki-laki pun perlu belajar untuk tidak ego sebagai sosok superman.

Ideologi gender maskulin mencitrakan laki-laki sebagai sosok super. Sehingga, dalam konstruksi patriarki, laki-laki harus lebih superior ketimbang perempuan yang terpandang inferior. Mengapa demikian? Karena dia si maskulin, masak kalah super dari si feminin (begitu pandangan patriarki).

Jadi melalui gagasan kemaskulinan, laki-laki dituntut untuk menjadi sosok superman. Laki-laki harus selalu kelihatan sempurna. Tidak boleh kalah super dari perempuan. Bahkan, sekadar milih pasangan pun, tinggi badan laki-laki tidak boleh lebih pendek dari perempuan. Sebab, si man harus lebih super(-man) dari si woman. Dia harus lebih pintar, lebih besar pendapatannya, lebih kuat tenaganya, ya pokoknya harus lebih superior lah.

Padahal, akui saja kalau laki-laki tidak sesuper itu, kan? Akui saja, laki-laki bukan superman. Kita hanya man kok.

Karena laki-laki juga manusia, maka hukum kedinamisan potensi itu berlaku padanya. Jadi, dalam realitas, tidak selalu laki-laki itu lebih dari perempuan. Oleh karena itu, boleh jadi laki-laki mendapatkan pasangan yang lebih pintar, lebih besar pendapatan, bahkan lebih kuat fisik, atau lebih tinggi darinya.

Dan, dalam konstruksi adil gender, itu tidak mengapa. Itu menjadi masalah ketika ego superman menguat dalam citra diri maskulin. Oleh karena itu, agar kemanusiaan tidak tersiksa, ya laki-laki perlu belajar menyadari kalau dirinya man bukan superman.

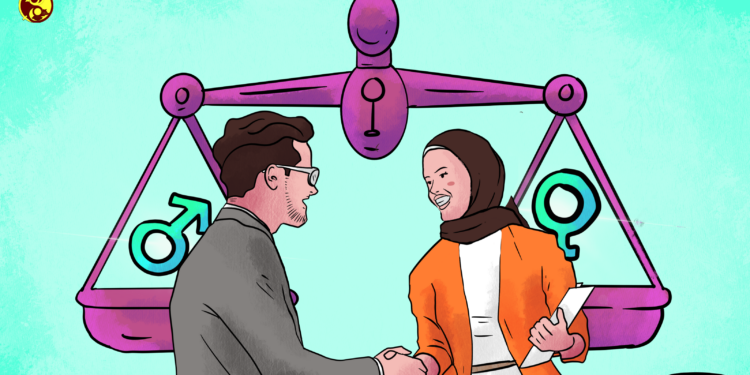

Relasi Saling Si Woman dan Man

Jadi, dalam agenda feminis, kita tidak harus menuntut perempuan menjadi superwoman, sebagaimana kita juga perlu menyadari laki-laki bukan superman. Kita adalah sama. Sama-sama manusia dengan potensinya masing-masing. Si woman dan man punya kelebihan dan keterbatasannya sendiri-sendiri. Dalam kedinamisan potensi manusia ini relasi saling melengkapi menjadi penting.

Ketika laki-laki punya kekuatan fisik lebih kuat, misalnya, maka tidak perlu merasa bak sosok superman dan memandang perempuan sebagai inferior-woman. Pun, ketika perempuan ingin berdaya sesuai kapasitasnya, itu tidak lantas berarti ingin menjadi superwoman yang menginferiorkan si man. Nalar opisisi biner seperti itu perlu kita tepis dengan cara pandang kesalingan.

Bahwa, hikmah kita bukan manusia super, kita hanya woman dan man, yang punya kelebihan masing-masing, itu justru untuk saling melengkapi dalam menjalani kehidupan bersama. Tanpa relasi saling ini dunia mungkin menjadi dingin bagi keduanya. Dingin bagi kemanusiaan laki-laki yang harus terus berpura-pura menjadi superman. Dan, dingin bagi kemanusiaan perempuan yang tertuntut menjadi superwoman.

Padahal, kita hanya perlu menjadi si man dan woman (manusia setara) yang berelasi saling dalam peradaban berkeadilan. []