Mubadalah.id – Seorang pembelajar (muriddin) ketika telah mencapai puncak intelektual, maka ia akan mendapati dua pilihan—pilihan pertama, menaruh kepalanya tepat berada di bawah telapak kakinya, sebagaimana kata Rumi: “Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkan kakimu di atas kepalamu. Untuk mencapai Tuhan injak-injaklah pikiran dan kesombongan rasionalmu.”

Pilihan kedua dari puncak intelektual seorang manusia yakni, menaruh kepalanya pada kedudukan yang tertinggi dan menjadi sombong, angkuh dan merasa telah menguasai segalanya, layaknya Nimrod yang membangun menara babel untuk menentang Tuhan sehingga ia akhirnya binasa.

Pikiran memang berada di dalam kepala, dan kepala letaknya paling atas di antara anggota tubuh lainnya. Tapi meskipun kedudukannya secara fisik ada di atas, sejatinya pikiran hanya kaki bagi hati untuk berjalan menuju kesempurnaan. Kedudukan pikiran tidak boleh lebih tinggi dari hati.

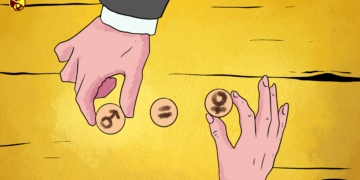

Perumpamaan puncak intelektual seperti sebuah koin emas yang ditaruh di bawah koin logam, meskipun koin emas berada di bawahnya tapi koin emas tetap lebih bernilai daripada logam biasa dan kedudukan koin emas tetap lebih tinggi darinya. Berada di atas ataupun di bawah tak akan mempengaruhi nilai dan kedudukan koin emas.

Syeh Abdul Qodir Al-Jailani pernah berkata: “Aku lebih menghargai orang-orang yang beradab daripada yang berilmu. Kalau hanya berilmu, Iblis-Iblis pun lebih tinggi ilmunya dibandingkan manusia.”

Dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah Jilid 12, Ibnu Arabi menulis “Berhati-hatilah agar kamu tidak bersikap sombong atau tinggi hati di muka bumi. Biasakanlah bersikap rendah hati. Jika Allah meninggikan kata-katamu, maka sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi kecuali Al-Haqq (Allah). Jika Dia menganugerahkan kepadamu ketinggian di dalam hati mahluk-Nya, maka hal itu kembali pada-Nya. Kerendahan hati, kehinaan, dan ketidakberdayaan melekat pada dirimu. Karena kamu berasal dari tanah. Jangan merasa lebih tinggi dari tanah. Karena tanah adalah ibumu, siapa yang sombong dan angkuh kepada ibunya dia telah durhaka.”

Ini menjelaskan bahwa puncak intelektual dari seorang muslim dalam memahami ilmu bukanlah tujuan utama di kehidupan, ilmu hanyalah sarana untuk manusia bisa menyempurnakan ahlak. Semakin sempurna ilmunya maka seharusnya semakin sempurna akhlaknya. Orang berakhlak sudah tentu berilmu tapi orang berilmu belum tentu berahlak.

Rasionalitas, realisme, naturalisme, empirisme apapun yang melibatkan akal sehat (common-sense explanation) dan membuahkan sebuah pemikiran jika dijalankan tanpa moralitas itu bahaya. Buku The Prince karya Machiaveli memang sangat rasional jika diterapkan secara praktis untuk kepemimpinan sehingga bisa melahirkan pemimpin besar seperti Napoleon, Stalin, Hitler, dan Benito Mussolini.

Namun apa yang dikatakan oleh Dalam The Prince karya Machiaveli hanya tentang rasionalitas tanpa disertai moralitas, tak heran ada banyak darah yang mengalir di tangan pemimpin besar dunia yang menjadikan buku ini sebagi pedoman dalam kepemimpinannya.

Meskipun Napoleon lebih bijak dalam menerapkan buku ini sehingga ia tidak menjadi pemimpin yang brutal tapi empat abad kemudian para pemimpin yang membaca buku ini seperti Hitler mempelopori PD II yang membunuh puluhan juta orang. Musolini berkoalisi dengan Hitler, sementara Stalin membunuh jutaan rakyatnya.

Jadi tidak semua yang masuk akal itu benar dan tidak semua yang kamu anggap benar itu baik. Moralitas atau etika itu sangat penting dalam puncak intelektual seseorang untuk merumuskan suatu pemikiran. Baik Adam Smith, Karl Marx dan Max Webber ketika membuat buku tentang ekonomi mereka tak sekedar berbicara mengenai teori-teori ekonomi yang sifatnya praktis dan pragmatis.

Namun mereka juga membumbui bukunya dengan pembahasan mengenai filsafat etika. Bahkan Max Webber sangat menekankan etika dalam karya sehingga ia menamai bukunya dengan judul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

Filsuf besar Yunani Aristoteles sangat menekankan epirisme dan realisme, juga memiliki perhatian besar terhadap etika, bahkan ia menulis salah satu buku khusus membahas tentang etika yang sekarang lebih kita kenal dengan judul “Etika Nikomakea”. Salah satu mottonya yang paling terkenal adalah “Menjadi orang baik itu baik”

Menurut Aristoteles tujuan dari adanya etika dalam puncak intelektual, adalah agar bisa merasakan kenyamanan dan kebahagiaan (eudamonisme). Tindakan berbuat baik akan membuat seseorang menjadi lebih baik dan membangun watak yang lebih baik pula. Di al-Qur’an dijelaskan dalam QS. Al-An’am 6: Ayat 160

مَنْ جَآءَ بِا لْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَا لِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِا لسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

mang jaaa`a bil-hasanati fa lahuu ‘asyru amsaalihaa, wa mang jaaa`a bis-sayyi`ati fa laa yujzaaa illaa mislahaa wa hum laa yuzhlamuun

“Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi).”

هَلْ جَزَآءُ الْاِ حْسَا نِ اِلَّا الْاِ حْسَا نُ ۚ

hal jazaaa`ul-ihsaani illal-ihsaan

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).” (QS. Ar-Rahman 55: Ayat 60)

Di al-Qur’an kita akan menemukan banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik.

KH. Husein Muhammad pernah bercerita tentang Khalifah Al-Ma’mun yang bertemu dengan Aristoteles di dalam mimpinya, sekiranya begini:

Khalifah Abasiah Al-Makmun bin Harun al-Rasyid bertemu dalam mimpi seseorang berkulit putih, berambut merah, berdahi lebar, alisnya tebal menyatu, berkepala botak, bermata biru dan perangainya bagus. Dia sedang duduk di atas permadani, di hadapanku dia sangat berwibawa.

Aku bertanya : “Siapakah anda?” Dia menjawab : “Aku Aristo (Aristoteles)”. Aku senang. Lalu aku berkata:”Wahai sang bijak bestari; “apakah aku boleh bertanya? Dia menjawab : “Silakan, dengan senang hati”. Apakah baik itu?” Dia menjawab : “Apa yang dipandang baik oleh akal” Lalu? “Apa yang dipandang baik oleh aturan agama”. Lalu? “Apa yang dipandang baik oleh mayoritas”. Lalu? “Tidak ada lagi dan tidak ada lagi.”

Di sini bisa kita pahami bahwa tolak ukur suatu tindakan bisa dikatakan sebagai kebaikan ada tiga, yaitu kebaikan yang baik dipandang oleh akal, kebaikan yang dipandang baik oleh agama, dan kebaikan yang dipandang baik oleh semua orang.

Ketiga tolak ukur puncak intelektual tersebut tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, semuanya terikat dan saling melengkapi. Suatu kebaikan yang dipandang baik oleh akal jika bertentangan dengan agama tak akan bisa disebut kebaikan. Karena, kebaikan yang dipandang oleh akal manusia barulah berupa spekulasi, hasil dari penalarannya terhadap realita.

Itu mengapa kebaikan akal harus selaras dengan kebaikan agama. Kebenaran Tuhan yang ada dalam ajaran agama adalah pembanding utama untuk seorang mengoreksi pemikirannya. Dan sesuatu yang baik dipandang oleh agama harus bersifat universal, menyeluruh kepada semua mahluk.

Karena sifat dasar agama adalah rahmatal lil alamin (ramat bagi seluruh alam) maka kebaikan-kebaikan yang dipandang baik oleh agama niscaya harus baik kepada semua pihak. Jika kebaikan yang dipandang oleh agama menimbulkan kerugian di salah satu pihak kemungkinan besar ada yang salah dalam pemaknaannya.

Ibnu Rasyd menawarkan motode takwil untuk memaknai kebenaran Tuhan yang dimuat dalam lembaran-lembaran teks kitab suci, menurutnya kitab suci seperti al-Qur’an memiliki keaneragaman makna secara lahiriah maupun batiniah sesuai dengan kapasitas kemampuan dan perbedaan bakat pembacanya.

Setiap orang bisa menghidupkan makna al-Qur’an sesuai versinya, itu mengapa metode takwil ditawarkan agar ada kesadaran akan keberagaman makna dalam al-Qur’an, sehingga para pembacanya bisa saling membuat interpretasi untuk memkompromikan pertentangan makna.

Selain itu al-Qur’an juga memiliki sifat yang sangat persuasif dan mampu diterima oleh semua orang. Akan lebih baik lagi jika sekiranya dalam memaknai al-Qur’an kita mempunyai semacam double movement (gerakan ganda) yaitu merumuskan visi al-Qur’an yang utuh kemudian menerapkan prinsip umum tersebut dalam situasi sekarang.

Maka, Itu sebabnya puncak intelektual seorang pembelajar (muridin) harus bisa menyeleksi kebaikan secara selektif. Akalnya harus selalu aktif sebelum melakukan tindakan. Hingga akhirnya ia bisa memilih salah satu dari kedua pilihan tersebut dengan benar. []