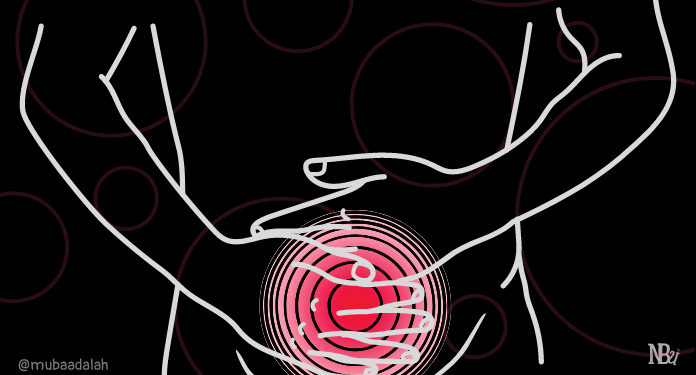

Mubadalah.id – Secara biologis, menstruasi merupakan siklus reproduksi normal yang menandakan sehat dan berfungsinya organ reproduksi perempuan. Dalam Islam, kita menyebutnya haidh, sebagaimana dijelaskan oleh Nyai Hj. Badriyah Fayumi dalam tulisannya di Kupipedia.id. Haidh adalah tanda kematangan seksual perempuan, bahwa tubuhnya telah siap secara biologis untuk mengandung dan melahirkan.

Namun, ironisnya, dalam pandangan sosial maupun tafsir agama, perempuan yang sedang haidh kerap distigma sebagai tidak suci. Pandangan ini muncul bukan karena Islam memandang rendah perempuan, melainkan karena interpretasi keagamaan yang patriakhis.

Nyai Badriyah Fayumi menulis, selain haidh, ada dua istilah lain yang juga menjadi perhatian dalam Islam, yakni nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, dan istihadhah darah yang keluar di luar siklus normal haidh dan nifas.

Ketiganya memiliki dimensi biologis sekaligus teologis yang berbeda-beda. Namun, di bagi sebagian ulama, pembahasan soal darah perempuan ini seringkali justru melahirkan bias gender, terutama dalam hal ibadah dan relasi sosial.

Fokus Islam pada Reproduksi Perempuan

Islam memberi perhatian besar terhadap haidh, nifas, dan istihadhah bukan hanya karena aspek medisnya, tetapi karena ketiganya berimplikasi pada banyak hukum agama.

Dalam ibadah, misalnya, perempuan yang sedang haidh dilarang shalat dan puasa; dalam mu’amalah, ada aturan mengenai thaharah (kesucian); dan dalam munakahah, ada ketentuan hubungan suami-istri yang tidak boleh dilakukan saat haidh.

Namun, bila kita cermati secara mendalam, sebagaimana dalam pandangan Nyai Badriyah, al-Qur’an tidak membahas haidh secara detail. Al-Qur’an justru menekankan aspek filosofis dan teologisnya.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: itu adalah kotoran. Maka jauhilah perempuan di waktu haidh, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.”

Kata adzā dalam ayat tersebut sering mereka terjemahkan sebagai “kotoran”, padahal secara etimologis berarti “sesuatu yang menyakitkan” atau “mengganggu”.

Dengan demikian, ayat ini seharusnya kita pahami bukan sebagai bentuk penistaan terhadap perempuan. Melainkan perhatian terhadap kondisi biologis dan kenyamanan perempuan itu sendiri.

Sayangnya, tafsir yang patriarkal sering menafsirkan ayat ini sebagai justifikasi bahwa perempuan haidh itu najis, tidak suci, dan harus mereka hindari. Padahal, konteks ayat tersebut lebih pada etika relasi suami-istri dan penghormatan terhadap tubuh perempuan yang sedang mengalami perubahan biologis. []