Mubadalah.id – Nasib Asma binti Hamad tak seberuntung Asma Binti Abu Bakar. Dalam umurnya yang matang, 27 tahun Asma Binti Abu Bakar sukses sebagai agen menyampaikan pesan dan makan bagi ayah dan Rasulullah yang menjadi target pembunuhan orang-orang kejam Kafir Qurais. Alat-alat yang menghantuinya hanyalah pedang dan tombak.

Tapi itu Asma binti Abu Bakar di tahun 622 M. Berbeda dengan Asma Binti Ahmad. Ia menghadapi kekejaman Israel yang brutal. Mulai pengusiran dari tanahnya hingga ledakan bom yang mematikan di sekolah Rafidah dan Mufti 2024 M.

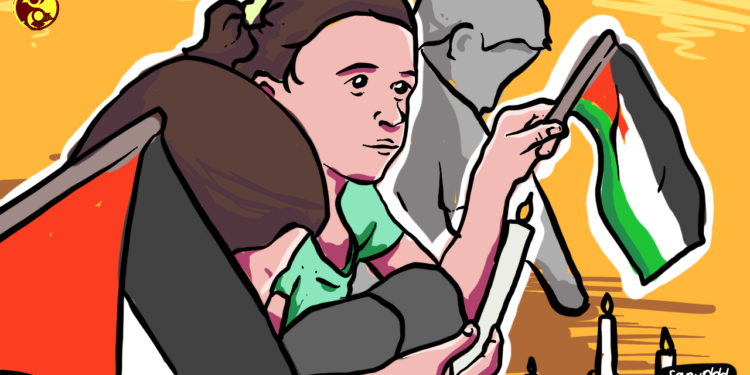

Asma binti Hamad, balita perempuan berusia dua tahun. Di dunia yang seharusnya mempersembahkan keceriaan masa kecil. Ia terjebak dalam tragedi yang melampaui pemahamannya apa itu pembantaian dan penjajahan. Luka fisiknya adalah hasil dari kebrutalan Israel, namun luka di dalam jiwanya, meski belum mampu ia sadari sepenuhnya, akan meninggalkan bekas lebih dalam.

Cacat Fisik dan Mental Merenggut Harapan Hidup Asma

Luka bakar menjalar di tubuhnya—leher, rambut, dan sebagian wajahnya hangus. Kemampuan untuk melihat masa depan secara harfiah dan metaforis kini dipertaruhkan. Ia belum sadar, tetapi masa depannya yang kelam sudah mulai terukir dengan nyala api perjuangan mempertahankan hak hidupnya.

Dokter yang merawatnya memperkirakan bahwa penglihatannya akan rusak, sementara tubuh mungilnya menghadapi ancaman amputasi. Ia masih dalam perawatan medis, berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit yang sesak dengan korban lainnya.

Namun, sesungguhnya ia juga berjuang dalam realitas lain—realitas yang sulit dipahami oleh orang-orang yang tak merasakan langsung derita kejahatan kemanusiaan Israel.

Ibunya Asma, terbelenggu di antara tanggung jawab yang sama-sama berat. Di satu sisi, ia harus tetap berada di samping putrinya yang sekarat. Sementara di sisi lain ia merasa terikat pada kewajiban merawat anak-anaknya yang lain—anak-anak yang masih mencoba melanjutkan hidup tanpa kehadiran ayah mereka.

Karena ayahnya meninggal di bulan kedua pembantaian Israel 2023 lalu. Keluarga kecil ini, yang dulu hidup dalam cinta dan kedamaian, sekarang terlempar ke dalam jurang penderitaan tanpa akhir.

Pertanyaan Moral dalam Bayangan Kekejaman

“Apa kesalahan anak saya?” kata Ibu Asma, sebuah pertanyaan yang menggema jauh di luar batas Gaza, menuju setiap hati nurani manusia. Bahkan menuju Tuhan yang banyak menurunkan Nabi-Nabinya di tanah suci Syam (Palestina). Tapi tak mampu menyelamatkan Asma binti Ahmad dari ledakan bom Israel yang menyala api.

Apa sebenarnya yang Asma binti Hamad, anak dua tahun itu, lakukan hingga pantas menerima penyiksaan melebihi batas kemanusiaan seperti ini? Jawaban sementara karena kekerasan tanpa ampun adalah kebisuan yang menyakitkan. Hidup Asma binti Hamad, yang seharusnya penuh dengan tawa dan harapan, kini berganti dengan nyawa yang tergantung di ujung kejamnya bom-bom yang menghujani langit Gaza.

Kehidupan mereka tidak lagi mengenal rumah. Setelah dievakuasi dari Gaza utara, mereka terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari Rumah Sakit di Gaza menuju kamp Nuseirat, ke Khan Yunis, Rafah, hingga akhirnya berakhir di Sekolah Rufaida.

Sekolah itu, yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru menjadi saksi bisu pembantaian. Dan tiga hari kemudian, nafsu kekerasan yang tak pernah puas menargetkan Sekolah Al-Mufti. Sebuah sekolah yang berada di tengah kamp pengungsi, di mana ribuan jiwa bersembunyi dari deru bom dan mortir para monster Israel.

Penderitaan dan Kehidupan Manusia yang Tak Adil

Kisah Asma Hamad adalah perwujudan dari pertanyaan mendasar yang manusia hadapai sepanjang sejarah kehidupan homo sapien: mengapa penderitaan harus ada? Mengapa ada ketidakadilan yang menimpa orang-orang yang tak bersalah? Apa yang Asma lakukan – seorang anak yang bahkan belum memahami dunia – hingga pantas menerima nasib yang begitu tragis?

Dalam pandangan filsafat eksistensialisme, seperti yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre penderitaan adalah bagian tak terelakkan dari kondisi manusia. “The being of human reality is suffering”. Eksistensialisme seringkali memandang kehidupan sebagai sesuatu yang absurd—tidak ada tujuan intrinsik atau makna yang tersalur dari luar. Kita, sebagai individu, berhadapan dengan realitas dunia yang penuh penderitaan, ketidakpastian, dan ketidakadilan.

Ada istilah yang tak asing sebagai “evil of innocence,”. Di mana kejahatan yang paling besar adalah saat yang tak bersalah harus menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Asma dan anak-anak lainnya adalah contoh nyata dari konsekuensi ini—mereka bukan hanya korban fisik, tetapi juga korban ketidakadilan struktural, geopolitik, dan kekerasan sistemik yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Melawan Pilihan Terbaik Menciptakan Makna Hidup

Dalam konteks kisah Asma, eksistensialisme akan menekankan absurditas penderitaan yang anak kecil alami. Kehidupan Asma, yang baru berusia dua tahun, telah direnggut dari keceriaan menjadi kenyataan pahit tanpa alasan jelas. Semua penderitaan di Gaza, seperti yang dialami oleh Asma dan ribuan anak lainnya, menjadi perwujudan nyata dari absurditas dunia.

Namun, dalam absurditas itu, eksistensialisme menyarankan agar manusia tetap mencari makna meski dalam situasi paling kelam. Eksistensialis tidak berhenti pada titik keputusasaan. Mereka percaya bahwa meski dunia tidak memberikan makna secara otomatis, individu memiliki kebebasan untuk menciptakan makna sendiri.

Misalnya, tragedi Asma, Asma dan keluarga dan semua masyarakat Gaza dan Palestina dapat memilih untuk berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, mencari keadilan, atau membangun narasi perlawanan meskipun mereka terjebak dalam situasi yang terlihat tanpa harapan.

Mereka harus mengusir orang-orang Israel yang telah mengusir dari tanahnya. Mereka harus memilih berteriak kepada dunia menembus batas-batas manusia dan ketuhanan untuk menciptakan “makna hidup” (esensi) nya.

Ketika Tuhan Menciptakan Penderitaan dan Perintah Melawan Kezaliman?

Dalam Islam, penderitaan dipandang sebagai ujian dari Allah dan bagian tak terpisahkan dari takdir manusia (qadar). Al-Qur’an menyatakan bahwa Allah menguji manusia dengan rasa takut, kelaparan, kehilangan, dan penderitaan, tetapi mereka yang tetap sabar dan teguh dalam menghadapi ujian akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat (QS Al-Baqarah: 155-157).

Islam juga mendorong upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial. Sebagai umat Muslim, ada kewajiban untuk melawan kezaliman (zalim) dan menegakkan keadilan, baik secara individual maupun kolektif. Baik secara narasi, politik, ekonomi, budaya, dan militer.

Dalam pandangan ini, penderitaan yang Asma dan keluarga dan warga Palestina adalah bagian ujian iman. Tetapi Islam memandang bahwa pembantaian anak-anak di Gaza, menuntut adanya upaya kolektif dari umat Muslim untuk membantu mereka yang tertindas, sebagaimana tertera dalam QS An-Nisa: 75:

“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas…?”.

Dan selemah-lemahnya iman dalam membantu warga Gaza, Palestina adalah berperang dengan cara mendoakan dari negaranya.

Penutup

Kisah ini bukan sekadar cerita atau catatan tentang korban kejahatan Israel, tetapi tentang hilangnya kemanusiaan dalam kekacauan yang tercipta oleh kekejaman Israel. Dunia mungkin akan terus berputar, berita akan terus berganti, tetapi bagi Asma dan keluarganya, hidup mereka tak akan pernah sama lagi.

Setiap luka yang Asma derita adalah pengingat bahwa di balik setiap kekejaman, ada manusia yang kehilangan lebih dari sekadar harta benda. Mereka kehilangan rasa aman, cinta, dan kehidupan yang bermakna.

Untuk itu akan saya kutipkan pertanyaan dari Ibunda Asma, “Apa kesalahan anak saya, Asma binti Hamad?… Saya tidak tahu mengapa kami harus membayar semua harga ini, dan kapan neraka genosida ini akan berhenti?”

Pertanyaan Ibu Asma menembus batas teritorial Gaza Palestina, Kemanusiaan dan bahkan Ketuhanan dan mungkin tak akan mendapatkan jawaban yang memadai. Karena jawaban sebenarnya ada pada hati kita masing-masing. Dalam perenungan mendalam tentang apa artinya menjadi manusia di dunia yang penuh kekerasan dan penjajahan seperti di Palestina? []