Mubadalah.id – Pendidikan inklusi di Indonesia kerap menjadi topik yang ramai dibicarakan, tetapi kalau kita mau jujur, dalam praktiknya masih sangat jauh dari harapan. Jika dilihat, masih banyak sekolah yang menempatkan anak disabilitas bukan sebagai bagian yang sah dari komunitas belajar.

Situasi ini membuat anak-anak tersebut tidak sepenuhnya merasa memiliki ruang dalam dunia pendidikan. Padahal, esensi dari pendidikan adalah menjamin setiap anak mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan berkembang.

Sedikit cerita, kemarin, dalam sebuah webinar bertajuk Kemerdekaan Hak untuk Pendidikan Inklusi yang digelar Mubadalah.id, Alifa Aulia Shalsabilla (pemateri) dari HWDI Jawa Barat menegaskan bahwa gagasan inklusi tidak bisa dilepaskan dari kerangka teoritik.

Tanpa pijakan filosofis yang kokoh, wacana inklusi hanya akan berhenti di permukaan saja, tanpa benar-benar hadir dalam ruang-ruang kelas. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa inklusi bukan sekadar niat baik, melainkan membutuhkan arah, prinsip, dan strategi yang jelas.

Hal ini seharusnya menjadi refleksi penting bagi dunia pendidikan di Indonesia. Jika sekolah masih gagap dalam memaknai inklusi, maka yang lahir bukanlah kemerdekaan belajar, melainkan bentuk baru dari ketidakadilan.

Salah satu kerangka pemikiran yang bisa dipakai adalah gagasan dari Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Dalam konteks pendidikan inklusi gagasan ini bisa menjadi jalan untuk membongkar cara pandang lama yang eksklusif, lalu menggantinya dengan visi pendidikan yang benar-benar merangkul semua anak dan mengakui martabat setiap individu, termasuk mereka yang selama ini termarjinalkan.

Piaget: Belajar adalah Arena Interaksi

Salah satu pemikiran khas dari Piaget adalah “pendidikan itu ketika kita bisa menciptakan suasana belajar yang memungkinkan anak berinteraksi dengan orang lain.” Pernyataan sederhana ini punya makna yang cukup dalam. Pendidikan bagi Piaget bukanlah menjejalkan pengetahuan seperti menuangkan air ke dalam gelas kosong. Melainkan, pendidikan adalah proses membangun makna lewat interaksi. Anak perlu bertemu, berdialog, dan beradu pandangan dengan lingkungan sekitarnya.

Jika penerapannya ini terlaksana pada konteks inklusi, maka jelas bahwa anak disabilitas tidak boleh terpinggirkan. Mereka harus hadir, berbaur, dan punya ruang yang sama untuk berinteraksi dengan siapa saja. Tanpa itu, sekolah hanya menjadi gedung yang penuh sekat, bukan rumah belajar yang membebaskan.

Vygotsky: Zona Proksimal dan Solidaritas Belajar

Sementara itu, Vygotsky dengan konstruktivismenya menawarkan gagasan yang tak kalah penting. Ia menekankan arti vital interaksi sosial dalam belajar. Konsep Zone of Proximal Development (ZPD) menjelaskan bahwa seorang anak bisa mencapai tahap perkembangan lebih tinggi ketika benar-benar berdampingan dan selaras dengan orang lain, baik guru, maupun teman sebaya.

Bila kita kaitkan dengan pendidikan inklusi, maka anak disabilitas sebetulnya bisa melampaui keterbatasannya ketika ia berada dalam ekosistem sosial yang suportif. Kelas yang ramah, guru yang sabar, dan teman yang peduli adalah faktor yang bisa memperluas zona belajar mereka. Atau secara sederhana bahwa pendidikan inklusi bukan sekadar soal kursi roda atau aksesibilitas fisik, melainkan cara pandang dan solidaritas belajar.

Kondisi Pendidikan Inklusi di Indonesia

Jika kita menengok ke lapangan, pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi jalan terjal. Secara kebijakan, pemerintah sudah mendorong konsep sekolah inklusi melalui berbagai regulasi. Namun, implementasinya kerap timpang. Banyak sekolah yang belum memiliki guru pendamping khusus, aksesibilitas fisik yang terbatas, hingga minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan ramah disabilitas.

Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan, jumlah sekolah inklusi tidak sebanding dengan kebutuhan anak disabilitas di seluruh daerah. Di kota besar, akses mungkin lebih mudah, sementara di daerah terpencil, anak dengan kebutuhan khusus masih sering terpinggirkan.

Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan inklusi di Indonesia masih sebatas cita-cita bangsa, dan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan saksama. Padahal, jika kembali ke gagasan Piaget dan Vygotsky, pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang menghidupkan interaksi sosial serta membangun solidaritas. Tanpa itu, inklusi hanya akan menjadi omon-omon belaka.

Menyulam Teori dengan Praktik

Gagasan Piaget dan Vygotsky mestinya bukan sekadar teori di awang-awang, melainkan pijakan nyata bagi pendidikan inklusi di Indonesia. Namun, yang kerap terjadi justru sebaliknya: sekolah berhenti pada tataran administrasi dan hanya menempelkan label “inklusi” di papan nama, seakan itu sudah cukup untuk menyebut diri ramah bagi semua. Sementara di ruang kelas, anak disabilitas masih kerap sebagai penonton dalam panggung belajar yang mestinya mereka nikmati bersama.

Lebih dari sekadar kurikulum yang berbeda, inklusi sejatinya menuntut perubahan kultur: membangun ruang interaksi yang membebaskan, solidaritas yang tidak berhenti pada slogan, dan suasana belajar yang sungguh-sungguh merangkul keberagaman. Di titik ini, kita sedang menjalani ujian, apakah pendidikan di negeri ini hanya sibuk dengan jargon, atau berani menapaki jalan sunyi untuk benar-benar menegakkan martabat setiap anak.

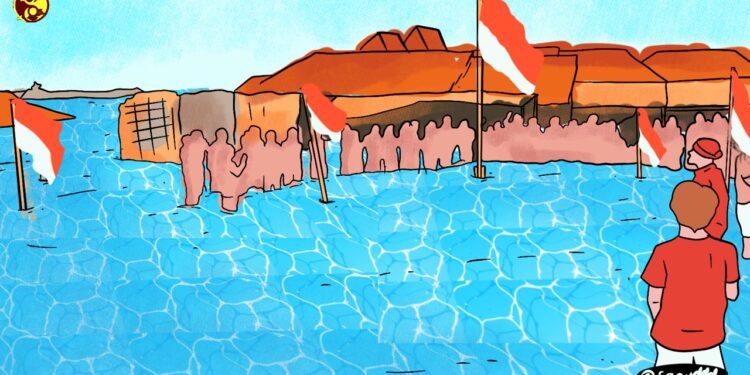

Pada akhirnya, ukuran kemerdekaan pendidikan bukan terletak pada seberapa modern metode yang kita gunakan, melainkan seberapa adil ruang yang kita ciptakan. Jika anak disabilitas masih seakan tertinggal di pinggir jalan, maka kemerdekaan belajar hanyalah bayang-bayang.

Pendidikan yang merdeka seharusnya hadir sebagai rumah, tempat setiap anak dengan segala perbedaan, dan semua yang ada di sana dapat mengakui, menerima, dan tumbuh dengan martabat penuh satu sama lain. []