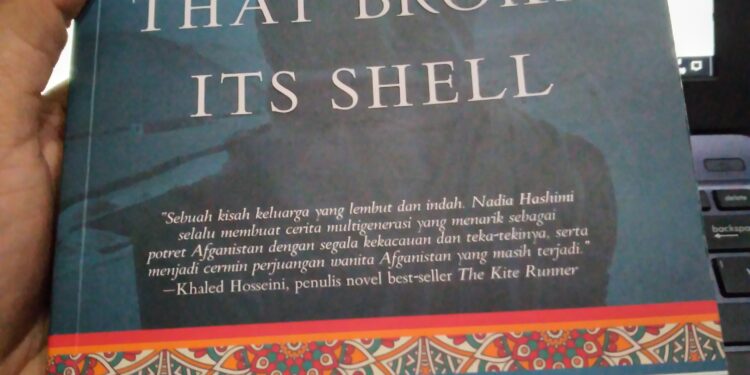

Musim libur akhir 2019 dan sambut awal tahun 2020 telah tiba. Banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk membaca. Salah satunya adalah Novel “The Pearl That Broke Its Shell”, karya Penulis Perempuan Afghanistan Nadia Hashimi, yang mengisahkan tentang bagaimana perjuangan perempuan menjadi independen, terbebas dari banyak belenggu tradisi dan budaya atas nama agama.

Setelah membaca tuntas novel ini, jujur jika disuruh memilih, ketika terlahir kedua kali sebagai seorang perempuan, saya akan tetap memilih menjadi perempuan Indonesia. Karena menyadari betapa beratnya hidup atas nama perempuan di Negara Afghanistan sana, di mana mungkin sampai hari ini Taliban masih berkuasa.

Novel ini berkisah tentang Rahima. Sebagai seorang perempuan di Negara yang menjunjung tinggi Patriarkhi, hak Rahima dan keempat saudarinya sangat dibatasi. Bagi perempuan Afghanistan, pendidikan dan kebebasan hanyalah angan-angan.

Tanpa lahirnya seorang putra di dalam keluarganya, peran Rahima berganti menjadi anak lelaki, yang merupakan sebuah tradisi yang disebut Bacha Posh. Rahima berubah nama menjadi Rahim, maka ia pun berhak untuk sekolah dan merasakan dunia di luar rumahnya. Akan tetapi, itu hanya sampai ketika ia dinikahkan.

Rahima dikawinkan dengan teman Ayahnya sebagai istri ke-empat, di usianya yang masih 13 tahun, dan baru enam bulan mengalami menstruasi pertamanya. Belum lagi ditambah dengan perlakuan kasar yang harus ia terima dari suaminya sendiri, ibu mertua hingga istri-istri suaminya yang lain. Beban dan derita berlapis langsung dijalani Rahima.

Persoalan yang menimpa Rahima begitu kompleks. Kemiskinan yang menggelayuti keluarga, seorang Ayah yang pecandu opium, hingga ia dan dua saudara perempuannya yang lain dinikahkan saat masih usia anak, untuk dibayar dengan setumpuk uang dan pasokan opium tak terbatas.

Begitu usai dinikahkan, sebagai istri yang ke sekian, Rahima dan saudara perempuannya diperlakukan seperti budak, yang bekerja tanpa mengenal waktu. Dan harus selalu siap melayani kebutuhan seksual suami. Sebuah potret buram kehidupan perempuan, yang tak seorang pun ingin mengalami.

Kisah Rahima serupa dengan Shekiba, yang diceritakan secara bergantian dalam novel ini. Nenek buyut Rahima yang sempat menjadi Bacha Posh. Sebagai seorang yatim piatu, Shekiba berjuang dari kemalangan bertubi-tubi demi membangun kehidupannnya yang baru.

Perbedaan hak, perkawinan anak yang dilakoni, kekerasan terhadap perempuan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri, merupakan cerita kehidupan Shekiba, dan telah mampu menginspirasi Rahima untuk mengubah nasibnya.

Dengan membaca novel ini, berulang kali membuat saya tercekat, dan beberapa jenak mata saya membasah. Mengingati betapa sulitnya menjadi perempuan di Afghanistan pada masa itu, yang mungkin tak setiap perempuan akan sanggup menanggung penderitaannya.

Lamat-lamat saya teringat dengan lirik prosa Gitanjali, karya masterpiece sastrawan India, Rabindranath Tagore (1861-1941). Bagaimana kehidupan perempuan, di belahan dunia manapun, yang pernah mengalami kekerasan, akan selalu menyimpan semua tanda air mata. Mungkin akan mampu memaafkan, tetapi takkan pernah bisa untuk melupakan. Mungkin luka itu akan mengabadi, namun setiap rasa sakit yang tertinggal, akan menjadi lecutan asa di masa depan.

Ketika Kau Perintahkan Aku untuk Bernyanyi

Ketika kau Perintahkan aku untuk bernyanyi nampaknya hatiku akan retak dengan kebanggaan ; aku menatap wajahmu, dan air mata menggenang di mataku.

Semua yang kasar dan tak serasi dalam hidupku melebur dalam satu harmoni yang manis – dan pemujaanku mengembangkan sayap-sayapnya seperti seekor burung yang gembira dalam penerbangangannya melintasi lautan.

Aku tahu kau mengambil kesenangan dalam laguku. Aku tahu bahwa hanya sebagai seorang penyanyi aku datang di hadapan kehadiranmu.

Dengan tepi sayap yang jauh-mengembang dari laguku aku menyentuh kakimu yang tak pernah bisa aku cita-citakan untuk kuraih.

Mabuk dengan keriangan laguku, aku melupakan diriku sendiri dan menyebutmu kawan, tuanku.