Mubadalah.id – Akhir 2022 silam, di cangkruk Randhu Jembagar, Teras, Boyolali, obrolan demi obrolan terucap. Yuditeha, sastrawan pendiri komunitas Kamar Kata, menuturkan bahasan buku barunya Kamus Kecil untuk Pendosa (2022).

Buku berisi kumpulan puisi menyoal pengalaman berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Pada bahasan sebuah puisi, Yuditeha mengucap, “… kalau ada ibu yang diam saja, tidak mau bicara, itu adalah seburuk-buruknya ibu.” Kalimat masih membutuhkan penjelasan (mungkin) panjang. Orang bakal tak terima, bahkan marah, mendengarnya.

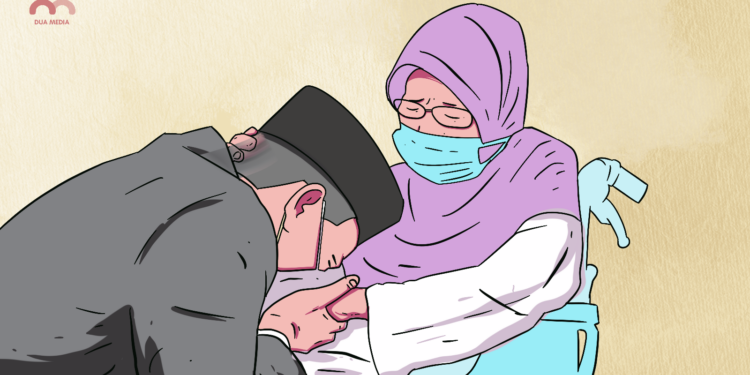

Di rumah, sedari kecil, kita karib dengan omelan, larangan, dan imbauannya. Mimi, biasa saya menyebutnya, sering kali menjadi tokoh utama ketegangan di rumah. Kala anak nakal, ia bakal menegur, mengingatkan, hingga memarahinya. Tatapan tajam berupa isyarat peringat hingga patah kata keluar dari mulutnya menjadi konsumsi sehari.

Pengisahan Ingatan

Periwayatan omelannya membuat pelbagai kisah di ingatan anak. Ibu itu mesti keseringan ngomel demi mengisi hari-hari tumbuh anak. Ia menjadi peran vital bagi pengisahan suasana latar keluarga. Omelannya di kemudian hari bakal mewujud kisah terceritakan. Kadang omelan itu menjadi sarana pengenangan kita kelak saat rindu dan kangen pada ibu.

Di balik tuturan omelan terselip doa-doa. Doa terbungkus lewat petuah dan amarah. Kasih sayangnya konon tak tergantikan apapun. Omelan itu bentuk kepedulian kala anaknya nakal dan bandel. Benar kata Yuditeha, diamnya itu buruk. Artinya—bisa jadi—diamnya itu pertanda tak lagi peduli tingkah laku dan pari polah anaknya.

Bentuk ketakpedulian dengan cara diam itu mengerikan. Ibu perlu turut campur dalam kesejarahan anak dan keluarganya. Tuturan teranggap sebagai pepatah sakti. Selepas sembahyang, tengadah tangannya melangitkan doa-doa. Dalam periwayatan keluarga, selain menjadi penyangga keharmonisan, ia mesti memiliki peran menjadi pengomel.

Ibu Terpuisikan

Mendiang Joko Pinurbo berkali-kali menulis puisi bertema ibu. Satu di antaranya terhimpun dalam buku Haduh, aku di-follow (2013). Ibu terbingkai di bait puisi mewujud kasih sayang, amarah, dan omelan. Bahkan sesekali beradu peran mesra bersama ayah, orang terkasihnya.

Puisi membawa hantaran kita pada sosok ibu peduli sekaligus pengomel. Jokpin, sapaan akrab Joko Pinurbo, menulisnya: Ibu menghapus garis nasib di/ telapak tanganku dengan ujung/ lidahnya. Puisi mengingatkan saat tangan kita belepotan sehabis memegang makanan. Lumatan lidahnya memberi pelajaran agar kita tak menyisakan makanan. Sosoknya itu ngomel sekaligus memberi pesan mendalam.

Pengakraban kita pada sosok ibu berhak mendapat perenungan berkepanjangan. Omelannya kadang memberi usaha efek jera. Agara anaknya berpikir untuk tak mengulangnya. Kita bahkan mengira omelan dan segala omongannya sering merepotkan telinga. Di kamar tidur kitab akrab dengan omelannya berbunyi, “Bangun! Jam segini baru bangun, mau jadi apa kamu?”.

Di kasur, ibu memberi petuah terbungkus omelan. Ia ingin kita lekas terbangun, menepi dari limpahan kenyamanan empuk kasur. Atau kita pernah terduduk berjam-jam hanya untuk mendengar omelannya. Omelan itu bagian dari pelajaran tak tersodorkan di kamus sekolah.

Sosok yang Berdoa dan yang Mengomel

Dunia ibu penuh dengan kejutan. Kita menanggapinya dengan ketakut-khawatiran. Tayangan sinetron pun turut campur memberi pandangan. Jiwanya kadang mendapat ketokohan protagonis atau antagonis. Peran itu senyatanya terjadi di kehidupan nyata. Bahkan peran berat mesti terjalaninya ialah menjadi orang tua memiliki anak bandel dan nakal seperti kita.

Kita kembali ingat bait puisi Jokpin di buku masih sama: Kasih ibu lebih keras/ dari kasih batu,/ lebih lembut dari kasih/ susu. Puisi membawa hapalan kita pada lirik sebuah lagu berjudul Kasih Ibu gubahan SM. Mochtar. Lagu berbunyi: Kasih ibu kepada beta/ Tak terhingga sepanjang masa/ Hanya memberi tak harap kembali/ Bagai sang surya menyinari dunia.

Puisi dan lagu membungkus ketulusan kasih sayang ibu. Namun kita malah mengartikannya dengan omelan dan kecerewetan. Dari omelan, ia kadang tertuduh sebagai pihak cerewet, atau ceriwis. Anggapan ini pun berujung pada pembawaan jenis kelamin. Karena ia seorang perempuan makanya ia cerewet, ceriwis, dan sejenisnya.

Anggapan tak ada kaitan dengan jenis kelamin dan konstruksi gender. Ibu kerap mengomel bukan bagian dari bentukan paradigma karena ia perempuan. Sikap mengomel itu bentuk dari keintimannya dengan lingkup terkecilnya; keluarga. Ada sensitivitas besar pada hubungannya dengan anak, dan keluarganya. Sikap mengomelnya tumbuh dari kepedulian dan kedekatan pada darah dagingnya. Bukan karena ia berjenis kelamin ini, dan terkonstruksi gender itu.

Kita terus memikirkan dan berdoa agar ibu tetap mengomel. Mengomel artinya sayang. Saat kita terbebas dari omelan dan gerutunya itu mesti terpertanyakan. Apakah ia sudah Lelah mengomel? Atau ia memilih diam karena selama ini omelannya tak terpedulikan? Kita tak pernah tahu. []