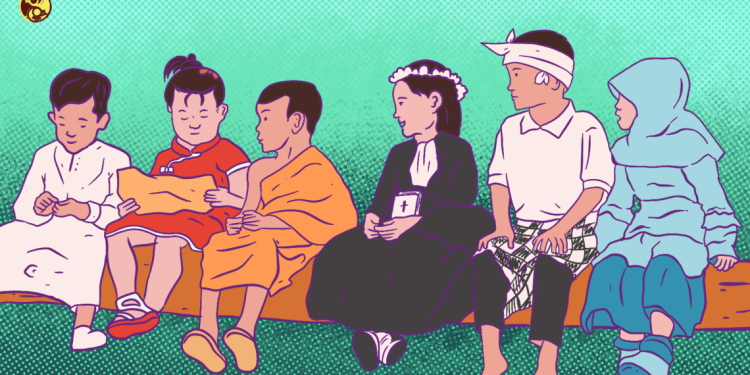

Mubadalah.id – Di tengah suasana sosial yang semakin terpolarisasi, saya menemukan harmoni di tempat yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya, sebuah gereja Katolik di Cirebon. Selama tiga kali latihan, saya, seorang perempuan Muslim, berdiri di antara barisan sopran dan alto, ikut menyanyi dalam paduan suara lintas iman di Gereja Bunda Maria.

Bersama teman-teman dari KOPRI PMII, Fatayat NU Kabupaten Cirebon, Fahmina Institute, dan para ibu dari Kelompok Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), saya merasakan sesuatu yang melampaui sekadar musik: rasa percaya.

Awalnya, langkah kaki saya terasa berat. Ini bukan ruang ibadah saya, bukan tradisi yang saya jalani sehari-hari. Ada rasa canggung, bahkan sedikit khawatir akan dinilai “aneh” oleh orang luar. Tapi perlahan, semua itu memudar.

Koreksi pelafalan, tawa di sela-sela latihan, dan upaya menyesuaikan nada bersama, membuat sekat-sekat itu runtuh. Tak ada dominasi, tak ada kecurigaan, tak ada “kami” dan “mereka”. Yang ada hanyalah perempuan-perempuan biasa yang menyanyi bersama, saling mengisi kekosongan nada. Dari kesederhanaan inilah saya mengalami momen damai yang begitu dalam.

WPS

Pengalaman ini bukan hanya soal spiritualitas personal. Ia adalah bentuk nyata dari apa yang dalam agenda Women, Peace and Security (WPS) atau yang kita sebut sebagai partisipasi perempuan dalam membangun perdamaian.

Kami memang tidak sedang menyusun perjanjian damai atau menghadiri konferensi internasional. Namun di ruang latihan itu, kami sedang melakukan sesuatu yang sama pentingnya: merawat rasa percaya antar komunitas dan membangun modal sosial yang menjadi fondasi perdamaian.

Dalam kerangka WPS, perempuan sering kali diposisikan sebagai aktor kunci dalam menciptakan kohesi sosial dan memperkuat ketahanan komunitas. Namun peran ini sering dipinggirkan karena dianggap “hanya” terjadi di ranah domestik atau informal.

Padahal, justru di ruang-ruang mikro seperti latihan paduan suara lintas iman ini, akar perdamaian ditanamkan. Keakraban yang dibangun melalui interaksi setara menjadi vaksin terhadap prasangka dan kebencian.

Laporan The Asia Foundation (2019) menunjukkan bahwa meningkatnya interaksi sosial antarumat beragama mampu menurunkan prasangka dan memperkuat rasa saling percaya.

Sayangnya, kesempatan seperti ini semakin jarang, tergerus oleh segregasi sosial dan menguatnya politik identitas. Itulah mengapa inisiatif lintas iman yang dipelopori perempuan, sekecil apa pun skalanya, patut dibaca sebagai strategi pencegahan konflik dan perawatan koeksistensi yang berkelanjutan.

Melatih Harmoni

Yang kami lakukan bukanlah menyuarakan toleransi dengan slogan-slogan, melainkan melatih harmoni secara harfiah dan simbolis. Bernyanyi bersama memaksa kami untuk saling mendengar, menyesuaikan nada, menurunkan ego, dan menciptakan keseimbangan.

Prinsip-prinsip ini sejatinya juga menjadi inti dalam membangun masyarakat yang damai: menghargai perbedaan, mencari titik temu, dan tidak menonjolkan diri sendiri di atas orang lain.

Repertoar lagu kami juga menjadi ruang perjumpaan nilai. Dari “Indonesia Tanah Air Beta” yang membangkitkan rasa cinta tanah air, “Manuk Dadali” yang penuh semangat, hingga “Yalal Wathon” yang sarat pesan kebangsaan, semua membawa makna universal.

Bahkan saat menyanyikan lagu-lagu bernuansa Kristiani, saya tidak merasa terasing. Justru saya menemukan kesamaan nilai: kasih, pengampunan, dan pengharapan—nilai yang hidup di semua agama dan kepercayaan.

Pengalaman ini mengingatkan saya pada konsep agama kewargaan yang diusulkan Rumadi Ahmad (2016), yaitu keberagamaan yang menempatkan penghormatan pada hak-hak warga negara di atas klaim kebenaran tunggal. Dalam konteks WPS, ini penting untuk memastikan semua warga—tanpa kecuali—merasa aman dan kita hargai dalam ruang publik.

Bagi sebagian orang, gereja mungkin masih dianggap “ruang asing” jika mereka bukan Kristiani. Tapi saya percaya, perdamaian tidak bisa dibangun hanya dari dalam rumah sendiri.

Kita harus berani melangkah keluar, menyeberangi batas-batas identitas, dan melihat bahwa yang “berbeda” tidak selalu mengancam. Justru perjumpaan lintas identitas memberi kita peluang untuk menguji, memperluas, dan menguatkan nilai-nilai yang kita yakini.

Perdamaian, bagi saya, bukanlah hasil dari keseragaman, melainkan kemampuan untuk bernyanyi dalam nada-nada berbeda namun tetap membentuk harmoni. Dalam dunia yang makin terbelah ini, perempuan bisa menjadi penjaga harmoni itu, melalui perjumpaan, kehadiran, dan praktik hidup berdampingan yang tulus.

Latihan Paduan Suara di Gereja

Latihan paduan suara di gereja itu mengajarkan bahwa kita tidak harus menjadi pemimpin negara atau juru runding internasional untuk berkontribusi pada perdamaian. Cukup menjadi perempuan yang mau hadir, mendengar, dan membuka ruang perjumpaan.

Karena sering kali, perdamaian orang-orang mulai bukan dari meja perundingan. Melainkan dari hati yang mau mendengar suara lain dan bernyanyi bersama.

Saya pulang dari setiap latihan dengan hati yang lebih ringan dan keyakinan yang lebih dalam bahwa perdamaian itu mungkin. Mungkin ia tidak akan datang sekaligus. Tapi seperti lagu yang kami nyanyikan, dimulai dari nada pertama, lalu diikuti nada kedua, ketiga, dan seterusnya, harmoni perlahan terbentuk.

Begitu pula dengan perdamaian, dapat kita bangun dari nada demi nada, interaksi demi interaksi, hingga menjadi simfoni yang utuh.

Dan mungkin, di tengah dunia yang bising oleh kebencian, inilah cara paling sederhana. Sekaligus paling manusiawi untuk merawatnya dengan bernyanyi bersama paduan suara lintas iman . []