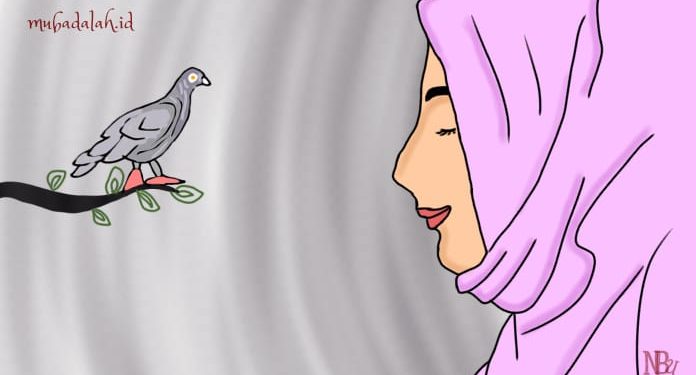

Mubadalah.id – Belakangan ini timeline media sosial terpenuhi oleh viralnya video ibu-ibu kerudung pink yang turut serta dalam aksi demonstrasi di Gedung DPR. Bu Ana berdiri menghadang aparat dengan membawa Merah Putih di tangan dan menyuarakan soal ketikadilan yang terjadi.

Aksi protes dan keberanian bu Ana tersebut kemudian menjadi sosok inspirasi di balik tren brave pink yang menjadi simbol perlawanan serta suara rakyat yang tak gentar menghadapi represi.

Namun, simbol ini justru memantik perdebatan dan muncul framing negatif terhadap bu Ana. Netizen pun menganggap bu Ana perkatannya kasar juga tak pantas.

Alih-alih membicarakan substansi perjuangan malah banyak orang sibuk mengomentari bu Ana. Sebagian dari mereka menolak menjadikan warna brave pink sebagai simbol perlawanan hanya karena kepribadian Bu Ana yang mereka anggap tidak sesuai standar “perempuan sopan” di masyarakat.

Warna Brave Pink Bu Ana: Simbol Lahir dari Keberanian

Setiap gerakan perlawanan selalu memiliki simbol sebagai identitas dan alat perjuangan kolektif. Salah satunya bisa melalui warna. Seperti dalam aksi demonstrasi kemarin, bu Ana yang mengenakan kerudung pink berdiri dengan berani tanpa ada rasa takut sekalipun. Sejak saat itulah warna pink yang semula identik dengan kelembutan juga feminitas, kini bergeser makna menjadi simbol keberanian, kekuatan dan solidaritas,

Adanya tren brave pink ini menandakan bahwa warna dapat menjelma bahasa visual yang kuat serta bisa menyampaikan pesan politik. Selain itu, munculnya brave pink juga memperlihatkan kalau kekuatan itu tidak selalu harus terlihat maskulin, keras maupun garang. Kekuatan bisa hadir dari warna lembut seperti brave pink, dan bisa pula lahir dari tubuh seorang perempuan.

Ketika Perlawanan diukur dari “Sopan Santun”

Kehadiran simbol brave pink tak hanya menimbulkan pro tapi juga kontra. Sebagian orang menolak simbol brave pink sebab lahir dari sosok bu Ana yang kasar. Karakter personal bu Ana mereka anggap merusak citra perjuangan.

Padahal, kalau kita lihat dalam gerakan perlawanan tak luput dari kemarahan serta meledak-ledak. Namun, jika hal tersebut pelakunya laki-laki, masyarakat akan menyebutnya berani. Sementara jika perempuan seperti itu justru mereka anggap tak pantas.

Ketika mereka bicara soal gaya bicara bu Ana, seolah mereka tak pernah melakukan hal serupa. Menurut saya pribadi, wajar jika bu Ana marah serta kasar sebab ketidakadilan yang terjadi.

Siapa sih yang nggak marah kalau para pejabat seenaknya ngomong tanpa memikirkan apa efeknya kepada rakyat. Lalu siapa yang nggak marah ketika kita jelas-jelas diperlihatkan bahwa mereka dengan sengaja mempergunakan uang rakyat buat kepentingan pribadi.

Lantas mereka tertawa di atas penderitaan rakyat, dan kita juga telah tersuguhi oleh kebodohan para pemangku kebijakan. Mirisnya lagi, mereka memperlihatkan kalau nyawa rakyat nggak ada harganya.

Kita dengan mudahnya tergiring oleh framing negatif terhadap bu Ana, sehingga kita lebih fokus pada gaya bicara dan sikap personal bu Ana ketimbang substansi alasan perlawanan itu terjadi.

Keengganan sebagian netizen menolak bu Ana dengan warna brave pink ini tak luput dari budaya patriarki yang sudah mengakar di masyarakat kita. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan kerap kali kita nilai dari segi kesopanan bukan dari keberaniannya.

Laki-laki yang tegas akan kita sebut pemimpin, namun perempuan yang tegas sering dicap lancang. Laki-laki yang ucapannya kasar dianggap apa adanya, sementara perempuan justru terlabeli dengan “tidak sopan”.

Standar Ganda Perempuan dalam Gerakan

Adanya penolakan brave pink menunjukkan bagaimana patriarki masih membatasi ruang gerak perempuan. Bukan substansi perjuangannya yang mereka permasalahkan, melainkan cara bicara dan ekspresi tubuhnya.

Dalam sejarah gerakan sosial sendiri, sikap keras, suara lantang bahkan gaya bicara kasar dianggap wajar kalau laki-laki yang melakukannya. Laki-laki akan kita puji sebagai pemimpin yang berani. Tetapi ketika perempuan yang melakukan, reaksi publik berubah, ia akan kita nilai tidak pantas. Hal ini wujud nyata dari standar ganda terhadap perempuan.

Perempuan kerapkali diminta untuk bersuara dengan cara yang lembut, seakan-akan keberanian mereka harus tetap dalam bingkai kesopanan. Meminta perempuan untuk melakukan perlawanan dengan cara yang sopan menandakan bahwa perempuan selalu terpaksa tunduk pada standar moral yang tidak pernah diberlakukan sama kepada laki-laki.

Dengan kita menyerang personal bu Ana, maka kita menggeser perbincangan dari substansi perjuangan menuju moralitas perempuan yang berani maju melawan. Fenomena ini semakin memperjelas standar ganda terhadap perempuan akan turut serta membungkan perempuan melakuan perlawanan.

Bu Ana sebagai Simbol Perlawanan Rakyat

Terlepas dari karakternya, bu Ana telah mewakili rakyat yang berani melawan ketidakadilan. Simbol brave pink lagi-lagi bukan sekadar tentang sosok individu melainkan tentang harapan Indonesia berbenah serta keberanian kolektif.

Simbol perlawanan bisa lahir dari siapapun, nggak harus sempurna bahkan juga bisa lahir dari seseorang yang kita anggap biasa saja, remeh atau tak pantas sekalipun. Seperti Bu Ana, seseorang yang bukan politisi, bukan akademisi, bukan pula orator. Dia hanya seorang perempuan yang secara spontan berdiri dengan keberanian di hadapan polisi, berteriak lantang tanpa gentar.

Bu Ana representasi dari kami rakyat kecil yang hidup setiap hari berada dalam tekanan, yang kerapkali diremehkan, dan mendapatkan ketidakadilan. Keberaniannya mewakili kita semua, sehingga simbol brave pink bukan hanya milik personal. Namun ia milik bersama yag menggambarkan solidaritas, harapan, dan juga perlawanan.

Sebagai penutup, saya ingin bilang:

Keberanian perempuan jangan lagi terukur dari nilai “kesopanan”, namun dari keteguhan memperjuangkan kebenaran. Bu Ana mungkin tak sempurna, tapi dari ketidaksempurnaannya ia berani memperjuangkan keadilan tanpa rasa takut.

Jadi, kita seharusnya melihat kembali keberaniannya bu Ana bukan dengan kacamata standar ganda. Melainkan sebagai inspirasi melawan ketidakadilan. Dari pada sibuk menyerang karakter personal, bukankah kita semestinya lebih reflektif lagi “sudahkah kita berani melawan?” []