Mubadalah.id – Dalam narasi kehidupan, setiap jiwa berhak menjadi penulis utama kisahnya sendiri. Namun, bagi para penyandang disabilitas, pena untuk menulis takdir itu seringkali direnggut, bukan diberikan. Ada sebuah kesenjangan antara niat dan aksi, di mana dalih “perlindungan” dan “kepedulian” justru berubah menjadi belenggu yang membungkam.

Pola pikir paternalistik yang kaku, dan penuh asumsi serta presumsi, menganggap keputusan yang diambil untuk mereka selalu lebih baik daripada pilihan yang datang dari mereka sendiri. Hak untuk memilih dari hal sederhana dan sepele hingga keputusan besar dan berarti telah banyak terampas oleh bayang-bayang ketidakpercayaan. Padahal, esensinya bukan tentang kemampuan, tetapi tentang kesempatan dan dukungan yang memadai.

Setiap manusia tentu memiliki hak untuk menentukan keputusan dalam hidupnya sendiri, termasuk para penyandang disabilitas, tak terkecuali disabilitas intelektual. Namun, selama ini, hak tersebut seringkali terabaikan di balik anggapan bahwa mereka tidak mampu membuat pilihan yang “benar”.

Masyarakat, bahkan keluarga, kerap jatuh ke dalam pola pikir mengambil alih seluruh keputusan dengan dalih “yang terbaik” bagi mereka. Padahal, esensi dari hak asasi manusia, seperti yang dijamin dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah pengakuan atas kapasitas hukum yang setara.

Artinya, hak untuk memutuskan mulai dari hal sederhana seperti memilih baju, menu makanan, hingga keputusan besar seperti pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial harus diakui. Persoalannya bukan pada ketidakmampuan mereka, tetapi pada kurangnya dukungan dan sistem yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan kehendaknya.

Disabilitas Masih Rentan

Subjek utama dalam isu ini adalah para penyandang disabilitas intelektual, yang kerap menghadapi diskriminasi ganda, terutama bagi perempuan. Perempuan yang mengalami disabilitas lebih rentan lagi mengalami pembungkaman suara.

Mereka sering kita pandang tidak hanya “tidak mampu”, tetapi juga lemah secara gender, sehingga keputusan hidupnya lebih mudah diambil alih oleh laki-laki dalam keluarga (ayah, suami, atau saudara laki-laki).

Sehingga di sinilah perspektif gender, dan keadilan hakiki perempuan menjadi krusial. Pendampingan yang kita berikan haruslah lebih peka terhadap kerentanan dan memastikan bahwa suara perempuan disabilitas kita dengar secara setara.

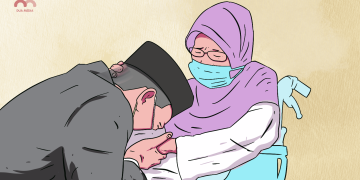

Dr. Nyai Nur Rofiah, Bil. Uzm, Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dengan tegas mengingatkan dalam setiap kajian-kajian terkait pemenuhan hak-hak disabilitas. Tugas kita adalah memberdayakan, bukan memperdayakan. Memberdayakan yang berarti memberikan kesempatan dan kepercayaan, sementara memperdayakan justru melanggengkan ketergantungan dan ketidakberdayaan.

Mengambil alih keputusan seseorang, sekalipun dengan niat baik, pada dasarnya adalah bentuk perampasan hak dan martabat. Dampaknya pun sangat merugikan, dari rasa percaya diri yang hilang, kemampuan belajar dari konsekuensi tindakan terhambat, dan yang terpenting, mereka tidak pernah benar-benar menjadi subjek dalam hidupnya sendiri.

Bahkan, mereka hanya menjadi objek dari belas kasihan orang lain. Padahal, setiap individu, apapun kondisinya, memiliki keunikan dan keinginan yang perlu kita hargai dan hormati. Dengan mendorong paradigma pemberdayaan yang justru melihat potensi apa yang mereka miliki.

Ketika dukungan penuh kita berikan, dari sinilah kemudian mereka dapat belajar dan berkembang. Hal ini juga sangat sejalan dengan konsep kemaslahatan yang sesungguhnya, yang bukan hanya untuk non-disabilitas atau keluarga, tetapi juga mencakup kemaslahatan dan kebahagiaan penyandang disabilitas sebagai subjek yang utuh.

Lantas, bagaimana praktik pendampingan yang sesuai dengan semangat pemberdayaan dan kemaslahatan bagi penyandang disabilitas dan juga non disabilitas?

Prinsip Kunci

Masih dalam pandangan yang sama, Bu Nyai Nur memberikan beberapa prinsip kunci yang dapat diterapkan oleh wali, keluarga, dan pendamping untuk memudakan langkah semangat pemberdayaan dan kemaslahatan khususnya bagi penyandang disabilitas:

Pertama, menjadikan kedua belah pihak sebagai subjek penuh. Dengan selalu menekankan bahwa relasi antara pendamping dan penyandang disabilitas bukanlah hubungan atasan-bawahan. Keduanya adalah mitra, yang hadir sebagai fasilitator, bukan sebagai seorang komandan.

Kedua, mendengarkan dengan Penuh Kepedulian, yan tentunya hal ini lebih dari sekadar mendengar. Ini adalah usaha aktif untuk bagaimana kita dapat memahami komunikasi verbal dan non-verbal, preferensi, ketidaksukaan, serta perasaan mereka, dengan kesabaran dan empati sehingga benar-benar kita dapat memahami apa yang mereka inginkan.

Ketiga, menjelaskan setiap detailnya dengan bahasa yang paling sederhana, jelas dan mudah teman disabilitas untuk memahami. Setelah keinginan mereka terdengar, tugas kita sebagai pendamping adalah membantu menganalisis konsekuensi dari apa yang telah mereka pilih. Hal ini tentu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan gambaran realistis sehingga dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Semangat pemberdayaan dan maslahat bagi semua pihak ini juga sangatlah bersinergi dengan Trilogi KUPI yakni;

Pertama, Ma’ruf sebagai kebaikan sejati yang membebaskan dan memartabatkan, bukan yang mengekang dengan dalih kasih sayang.

Kedua, Mubadalah, dengan mengajak kita untuk melihat bahwa proses pendampingan juga mengajarkan kesabaran, empati, dan kerendahan hati bagi pendamping. Sehingga kita dapat menemui proses belajar yang memberikan timbal balik yang menguntungkan.

Ketiga, Keadilan Hakiki dengan memberikan panggung dan penyangga yang tepat agar setiap individu dapat tampil sesuai kemampuan terbaiknya. Sehingga, dengan ini keadilan yang inklusif dan merangkul keragaman dapat terwujudkan.

Dengan komitmen kolektif untuk mendukung, bukan menguasai, kita dapat membangun masyarakat yang tidak hanya peduli, tetapi juga berkeadilan. Sebuah masyarakat di mana setiap orang, termasuk penyandang disabilitas dapat berkata, “Ini adalah hidupku, dan aku memiliki suara dalam menentukan arahnya.” []