Mubadalah.id – Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana (Unud) Bali meninggal dunia setelah melompat dari lantai dua gedung kampus pada Rabu (15/10/2025) pagi.

Di balik kejadian tersebut, terlihat jelas krisis kemanusiaan di kalangan mahasiswa, di mana empati dan rasa saling menghormati semakin terkikis. Peristiwa ini bukan sekadar insiden individu, tetapi refleksi dari lingkungan kampus yang gagal melindungi mahasiswa dari tekanan sosial dan agresi psikologis.

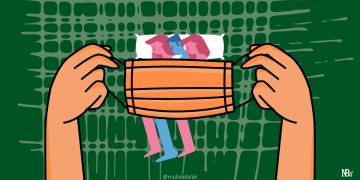

Budaya bullying tidak selalu berupa kekerasan fisik. Ejekan, sindiran, pengucilan sosial, dan tekanan digital sama berbahayanya. Ironisnya, tindakan ini sering terbungkus sebagai “candaan” antar-teman atau ritual perkenalan kelas, sehingga lingkungan kampus menganggapnya normal. Korban yang menanggung tekanan ini sering merasa sendirian, sementara masyarakat akademik seharusnya menjadi penyangga sosial yang memberi perlindungan dan dukungan.

Dampak bullying sangat luas dan bertahan lama. Korban dapat mengalami stres berat, rendah diri, gangguan tidur, kecemasan kronis, hingga depresi. Dalam kasus ekstrem, tekanan psikologis ini bisa memicu bunuh diri. Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, sejak dibukanya kanal pengaduan online terkait PPDS di perundungan.kemkes.go.id pada 2023, telah diterima 2.621 laporan,dengan 620 kasus diverifikasi sebagai bullying.

Lebih lanjut, angka kekerasan di lembaga pendidikan meningkat tajam dari tahun ke tahun. 91 kasus pada 2020, 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, 285 kasus pada 2023, dan 573 kasus sepanjang 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa bullying bukan fenomena lokal atau insidental, melainkan masalah sistemik yang perlu perhatian serius. Tanpa intervensi, tren ini bisa memengaruhi kualitas akademik, hubungan sosial, dan kesehatan mental mahasiswa.

Perspektif Psikologi Sosial

Secara akademik, budaya bullying dapat kita analisis melalui perspektif psikologi sosial. Salah satu kerangka yang relevan adalah Teori Dominasi Sosial (Social Dominance Theory/SDT), dikembangkan oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto pada 1999.

Teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat mempertahankan hierarki sosial berbasis kelompok, di mana kelompok dominan memperoleh lebih banyak kekuasaan, status, dan sumber daya daripada kelompok subordinat. Dalam konteks kampus, pelaku bullying sering berusaha mempertahankan posisi sosial tertentu atau mendominasi kelompok lain. Tindakan ini dianggap cara mempertahankan status dan kekuasaan di lingkungan sosial.

Selain itu, literatur klasik menegaskan pentingnya konteks sosial dalam perilaku agresif. Bandura (1977) dalam Social Learning Theory menunjukkan bahwa perilaku agresif dapat dipelajari melalui observasi, modeling, dan reinforcement sosial. Mahasiswa yang melihat bullying atau agresi sebagai perilaku yang diterima atau “wajar” dalam kelompoknya lebih mungkin menirunya.

Tajfel & Turner (1979) dalam An Integrative Theory of Intergroup Conflict menambahkan bahwa identifikasi positif dengan kelompok tertentu dapat memicu konflik atau agresi terhadap kelompok lain, termasuk dalam konteks sekolah dan kampus. Dengan kata lain, bullying tidak hanya masalah individu, tetapi juga cerminan tekanan sosial, hierarki, dan identitas kelompok.

Mencegah Tragedi

Penelitian Goodboy, Martin, dan Rittenour (2016) menunjukkan bahwa individu dengan orientasi dominasi sosial (SDO) tinggi cenderung melakukan bullying, baik fisik, verbal, manipulasi sosial, maupun perusakan properti. Faktor jenis kelamin juga memoderasi hubungan SDO dengan bullying fisik.

Penelitian lain oleh Sellicha dkk (2024) menambahkan bahwa paparan mahasiswa terhadap pemberitaan kasus bullying meningkatkan tingkat kecemasan, terutama perasaan tidak aman dan khawatir menjadi korban. Temuan ini menegaskan bahwa dampak bullying tidak hanya dirasakan korban langsung, tetapi juga mahasiswa yang hanya terpapar melalui media.

Pencegahan bullying bukan tanggung jawab korban semata, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh komunitas akademik. Dosen, staf, mahasiswa senior, dan organisasi kemahasiswaan harus aktif membentuk budaya inklusif yang menghentikan ejekan, sindiran, atau candaan merugikan.

Pendidikan karakter dan pelatihan empati perlu menjadi bagian rutin dari kurikulum dan kegiatan kampus. Pendampingan psikologis juga penting agar mahasiswa yang merasa tertekan memiliki akses untuk berbagi dan mendapatkan dukungan.

Namun, mekanisme pengaduan saat ini masih memiliki kelemahan. Meskipun kanal online pengaduan telah tersedia. Aksesibilitas, anonimitas, dan tindak lanjut pengaduan masih menjadi tantangan. Banyak kampus belum memiliki sistem pelaporan internal yang transparan dan responsif, sehingga korban sering ragu untuk melapor. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan prosedur dan lemahnya sanksi terhadap pelaku meningkatkan risiko bullying berulang.

Budaya Inklusif

Solusi pencegahan bullying harus bersifat komprehensif dan multi-level. Pertama, kampus perlu memperkuat pendidikan karakter dan etika melalui kurikulum, lokakarya, dan kegiatan kemahasiswaan. Kedua, mekanisme pelaporan harus transparan dan aman, dengan prosedur yang jelas dan sanksi tegas bagi pelaku.

Ketiga, pendampingan psikologis harus tersedia bagi mahasiswa, termasuk layanan konseling daring maupun tatap muka. Keempat, kampus harus mengembangkan program mentoring antara mahasiswa senior dan junior untuk membangun kultur inklusif.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga perlu mendukung. Regulasi yang mengatur perlindungan mahasiswa dari bullying, serta insentif bagi kampus yang berhasil menekan kasus bullying, hal ini dapat memperkuat implementasi kebijakan internal.

Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi monitoring perilaku bullying dan sistem pelaporan anonim, juga bisa menjadi alat efektif dalam meminimalkan kasus. Namun, kebijakan dan teknologi saja tidak cukup; keberhasilan pencegahan bullying juga sangat bergantung pada pembentukan budaya sosial yang positif di lingkungan kampus.

Bandura (1977) menekankan bahwa perilaku agresif dapat dikurangi melalui modeling positif dan reinforcement sosial, sedangkan Tajfel & Turner (1979) menunjukkan bahwa identifikasi positif dengan kelompok inklusif dapat menurunkan konflik antar-individu dan kelompok.

Tragedi Kemanusiaan

Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya cocok secara teori, tetapi juga sangat krusial ketika melihat kenyataan di lapangan, di mana mahasiswa terpapar bullying secara sistemik. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, kampus dapat menumbuhkan rasa empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial antar mahasiswa.

Tragedi mahasiswa FISIP Unud menunjukkan bahwa bullying bukan sekadar masalah individu, tetapi cerminan krisis kemanusiaan di kalangan mahasiswa. Kultur kampus yang permisif terhadap ejekan, kompetisi negatif, dan tekanan teman sebaya memperparah dampak psikologis.

Di sisi lain, minimnya kontrol internal dan lemahnya pengawasan dari pihak kampus menunjukkan kegagalan institusi dalam menegakkan budaya inklusif. Budaya ini harus dikritisi secara terbuka. Tanpa perhatian serius, mahasiswa tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi agresi dan pengucilan sosial.

Bullying di kampus adalah isu serius yang menuntut respons cepat dan sistematis. Kasus ini harus menjadi refleksi bagi semua pihak. Menutup mata terhadap fenomena ini berarti membiarkan nilai kemanusiaan luntur dari lingkungan akademik.

Kesadaran kolektif, kebijakan tegas, pendidikan karakter, pendampingan psikologis, serta pemberitaan yang sensitif dan bertanggung jawab adalah kunci untuk mengurangi dampak psikologis dan mencegah tragedi serupa. Dengan demikian, kampus akan kembali menjadi ruang aman yang memupuk karakter, empati, dan kualitas kemanusiaan generasi muda. []