Mubadalah.id – Sejarah disabilitas mencatat perjuangan panjang para difabel untuk mengubah cara negara dan masyarakat memandang difabel. Para difabel mengubah pandangan dari posisi sebagai objek belas kasihan menjadi subjek hak yang setara. Pergeseran cara pandang ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya kebijakan publik disabilitas modern.

Tanpa memahami sejarah tersebut, kebijakan publik mudah kehilangan arah. Negara berisiko mengulang pola lama. Seperti memberi bantuan tanpa memberdayakan dan menyediakan layanan tanpa melibatkan difabel secara bermakna. Kebijakan memberi bantuan tampak baik, tetapi logika dasarnya tetap lama: difabel sebagai objek kasihan.

Dalam praktiknya, pembahasan perkembangan kebijakan publik pada disabilitas sering langsung fokus pada persoalan teknis. Perhatian pada pembangunan infrastruktur yang aksesibel, penyusunan regulasi afirmatif, atau penyaluran bantuan sosial. Pendekatan teknis dan praktis ini memang penting agar kebijakan aplikatif.

Namun, ketika kebijakan berhenti pada aspek teknis, semangat afirmatif mudah tereduksi. Akibatnya kebijakan tidak lagi bertanya tentang relasi kuasa, pengalaman hidup difabel, dan sejarah eksklusi sosial. Dengan logika ini kebijakan berpotensi gagal menjawab persoalan mendasar disabilitas.

Karena itu, memahami sejarah perjuangan gerakan disabilitas merupakan prasyarat untuk merancang kebijakan publik yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan tidak cukup tampak progresif di atas kertas, tetapi harus benar-benar hadir dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari difabel.

Dari Mengasihi ke Hak Asasi

Pada abad 19, negara dan masyarakat memandang disabilitas sebagai objek kasihan dan amal. Dalam perspektif ini, difabel hadir sebagai pihak yang kurang beruntung dan membutuhkan kebaikan hati orang lain. Negara tidak melihat disabilitas sebagai persoalan keadilan atau hak. Negara hingga masyarakat menganggap disabilitas sebagai urusan moral, keluarga, dan filantropi. Pada situasi ini, negara tidak menganggap eksklusi disabilitas sebagai masalah kebijakan publik.

Memasuki abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia I dan II, negara mulai terlibat lebih aktif pada isu disabilitas. Salah satu pemicunya adalah banyak veteran perang kembali dengan kondisi tubuh yang berubah, dan negara tidak bisa mengabaikan persoalan ini. Respons negara adalah membangun sistem rehabilitasi, pendidikan khusus, dan jaminan sosial.

Meskipun negara mulai merespons persoalan disabilitas melalui berbagai kebijakan, Fleischer dan Zames (2011) melihat respons tersebut pada dasarnya masih menempatkan difabel sebagai objek kasihan.

Negara hadir untuk menolong, tetapi tidak mengakui difabel sebagai warga negara yang setara. Dengam kata lain, difabel menjadi objek yang perlu pertolongan, tanpa memberdayakan. Pemberian bantuan lebih berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial dari pada sebagai sarana untuk memperluas pilihan hidup dan partisipasi difabel.

Inklusif Simbolik

Nielsen (2018) dalam The Oxford Handbook of Disability History menunjukkan bahwa pendekatan kasihan tampak afirmatif, tetapi secara struktural justru memproduksi ketergantungan. Negara menyediakan bantuan hidup dan layanan khusus, namun sekaligus membangun asumsi bahwa difabel tidak mampu hidup mandiri karena kondisi fisiknya.

Akibatnya, kebijakan tidak untuk menghapus hambatan sosial dan membuka akses, melainkan untuk mengelola ketergantungan disabilitas dalam jangka panjang. Pendekatan ini membuat negara tampak peduli, tetapi gagal membangun kemandirian dan partisipasi penuh difabel dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

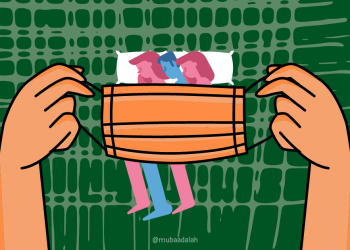

Perubahan mendasar terjadi ketika para difabel mulai secara kolektif menolak posisi pasif. Pada 1970-an, para difabel di Inggris dan Amerika mulai mengorganisir gerakan sosial yang terinspirasi gerakan feminisme (Fleischer & Zames, 2011).

Gerakan ini menantang cara pandang dominan yang memosisikan difabel sebagai penerima bantuan semata, bukan sebagai warga negara penuh.

Pada fase ini, para difabel mengusung dua tuntutan utama. Pertama, menolak anggapan bahwa ketergantungan difabel bersifat alamiah dan tidak terhindarkan. Mereka menilai kebijakan, lingkungan, dan struktur sosial secara langsung membentuk ketergantungan difabel karena tidak memberi ruang bagi kemandirian.

Kedua, mereka menolak kebijakan yang dirumuskan tanpa pelibatan aktif difabel. Mereka menegaskan bahwa kebijakan disabilitas harus berangkat dari pengalaman hidup difabel sendiri, bukan semata dari asumsi birokrat atau negara.

Pada fase ini gerakan disabilitas ingin menunjukkan keterbatasan disabilitas sebagai masalah diskriminasi struktural dan pengingkaran hak. Para difabel berusaha memosisikan diri sebagai warga negara penuh yang berhak menentukan hidupnya sendiri.

Ini merupakan momen penting karena untuk pertama kalinya difabel secara kolektif mengklaim ruang politik, bukan sekadar ruang layanan (2018).

Pergerakan difabel mencapai puncaknya pada 2006 dengan masuknya isu disabilitas menjadi isu internasional. Puncak perjuangan tersebut melahirkan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) pada 2006. Konvensi ini mengubah posisi difabel dari objek kasihan menjadi subjek berbasis hak. Peran negara juga dipertegas dengan tuntutan menghapus diskriminasi, dan partisipasi aktif dari difabel.

Formalitas Inklusif

Meskipun sudah ada kesepakatan internasional tentang disabilitas melalui CRPD, tidak otomatis mengubah praktik dan perspektif negara pada disabilitas. Banyak negara mengadopsi bahasa hak asasi, tetapi tetap mempertahankan logika kasihan dalam implementasi kebijakan.

Di sinilah letak tantangan kebijakan inklusif hari ini: bagaimana memastikan bahwa pengakuan hak tidak berhenti sebagai retorika, tetapi benar-benar mengubah cara negara merancang kota, layanan publik, dan sistem kesejahteraan.

Sejarah panjang disabilitas menunjukkan satu pelajaran kunci: cara negara memahami disabilitas akan menentukan cara negara bertindak.

Selama disabilitas dipandang sebagai objek kasihan, kebijakan akan bersifat kasihan. Ketika negara memahami disabilitas sebagai isu hak asasi manusia, negara harus mengubah kebijakan publik menjadi inklusif, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Namun, sejarah juga mengingatkan bahwa hak tidak pernah datang dengan sendirinya. Ia selalu lahir dari perjuangan, negosiasi, dan tekanan politik. Karena itu, memahami sejarah gerakan disabilitas bukan sekadar romantisme, melainkan fondasi penting untuk mengkritisi dan memperbaiki kebijakan publik hari ini. []

*)Artikel ini merupakan hasil dari Mubadalah goes to Community Surakarta, kerjasama Media Mubadalah dengan UPT Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.