Mubadalah.id – Belakangan kasus Child Grooming banyak dibicarakan lantaran Aurelie Moeremans membagikan pengalamannya dalam buku memoarnya yang berjudul Broken Strings. Di mana dalam buku tersebut, Aurelie menceritakan pengalaman personalnya ketika ia berusia 15 tahun yang pada saat itu menjalin hubungan dengan laki-laki dewasa berusia 29 tahun yang dalam buku Broken Strings bernama “Bobby”.

Apa yang Aurelie alami ini tak selalu bermula dengan kekerasan, tapi justru diawali dengan kehangatan, penuh kasih, serta rasa aman yang lambat laun berubah menjadi membahayakan. Inilah yang kita sebut dengan Child Grooming. Perlu kita sadari, kalau Aurelie dulu tak mengerti kalau yang ia alami itu bentuk dari child grooming. Dia dan baru setelah beranjak dewasa ia menyadarinya.

Ketika Bersuara Tak Disambut Dengan Empati

Saat buku Broken Strings viral, sebagian banyak orang telah membaca serta jadi paham soal isu child grooming yang kerap kali tak tersadari dan sering diromantisasi. Meskipun begitu, saya masih saja menemui komentar seperti ini:

“Kenapa baru sekarang ngungkapin kejadian ini?”

“Dia aja umur 13 tahun sudah first kiss, padahal kan bisa milih tidak. Itu mungkin alasan seseorang mudah di grooming ya karena pilihannya sendiri, sebenarnya grooming oke oke aja kalau gak KDRT dan pelit.”

Komentar-komentar di atas tak pantas dan justru akan menimbulkan luka baru bagi penyintas. Di mana dalam hal ini adalah Aurelie. Ia sudah berusaha memberanikan diri memilih medium baru untuk memulai bersuara kembali setelah sekian lama lewat tulisan, yang pasti gak mudah, tak nyaman serta membuka luka lama.

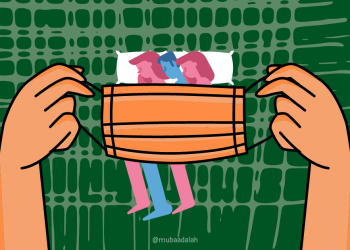

Ini membuktikan bahwa di negara kita isu tentang child grooming memang tidak menjadi prioritas karena kerap kali terbungkus dengan narasi suka sama suka. Padahal child grooming berbeda dengan cinta perbedaan usia. Selain itu, komentar negatif tersebut masih memperlihatkan kalau korban berani menceritakan pengalamannya bukannya aman, malah justru memunculkan bumerang.

Ketika keberanian tak bersambut dengan empati, yang tumbuh bukanlah kelegaan, melainkan penyesalan karena telah membuka diri. Apalagi kalau ada kalimat seperti “kamu kan mau”, saat ia mengungkapkan kejadian yang terjadi, yang membuatnya semakin merasa kecil. Mungkin terdengar sederhana, tapi sesungguhnya kalimat “kamu kan mau” itu menghapus konteks penting yakni manipulasi, ketimpangan kuasa, proses grooming yang bertahap.

Perlu kita tekankan kembali bahwasannya grooming tidak bekerja dengan paksaan langsung ia bekerja melalui pendekatan emosional, memberikan validasi berlebihan, manipulasi rasa bersalah, dan eksploitasi.

Maka membaca “persetujuan” korban grooming sebagai kehendaknya justru itu salah. Melalui kisah Aurelie, agaknya kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik bukan menghakimi. Sebab satu pernyataan penghakiman itu sama dengan membuatnya redup.

Bersuara Bagi Korban Seperti Alarm Bahaya

Bersuara bagi korban grooming, bukan sekadar bercerita, melainkan itu alarm bahaya yang menandakan bahwa adanya relasi yang tidak sehat, timpang, dan manipulatif. Sayangnya, alarm ini kerap kali disalahpahami sebagai pengakuan suka sama suka.

Kalau keberanian Aurelie kita pertanyakan mengapa setelah sekian lama baru berani bersuara sekarang, mungkin kita yang suka luput untuk memahami, mendengar, serta tak menghakimi.

Aurelie sebenarnya telah lama bersuara, tapi alih-alih kita peluk, suaranya justru kerap terpatahkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan “kenapa mau?”, “kan kamu cinta.”

Bahkan ketika dia bersuara dulu, ceritanya dipelintir oleh media yang justru malah merugikannya. Selain itu, ketika ia bercerita yang ada malah diinterogasi bukan menyembuhkan. Jelas sekali, kenapa dia baru menuliskan sekarang, ya karena ia takut bakal terulang kembali.

Nyatanya Bicara Itu Tak Selalu Menyembuhkan, Justru Malah Menambah Luka Baru

Pernah dengar kalimat “Bicara aja nanti, biar lega?”, mungkin bagi kita kalimat tersebut benar, tapi bagi korban child grooming atau kekerasan seksual sangat sulit. Ketika korban bersuara justru muncul penghakiman, keraguan, interogasi maupun mengorek luka lama, ya karena bagi korban grooming atau relasi manipulatif realitasnya jauh lebih kompleks.

Dampak psikologis yang muncul saat suara korban terpatahkan seperti kecemasan berlebihan, menghidupkan rasa malu serta rasa takut bertemu orang lain. Ini memperpanjang perasaan tidak tenang, dan dan membuatnya menyalahkan diri sendiri yang perlahan dapat mengikis kepercayaan diri dan membuat mereka sulit memandang diri secara positif.

Korban sudah mengalami trauma berat akibat child grooming bertambah dengan suaranya yang terpatahkan, sehingga membuatnya semakin terpuruk. Nah, itulah yang membuat sebagian korban memilih diam kembali. Bukan karena mereka berdamai, tetapi karena bersuara telah menjadi pengalaman yang menyakitkan. Broken Strings memperlihatkan bagaimana luka tak selalu sembuh oleh waktu. Apalagi respons yang tidak empatik dan dapat menambah luka baru.

Diam Bukanlah Kesalahan, Melainkan Cara Bertahan

Dalam masyarakat patriarkal yang belum ramah terhadap korban, diam kerap kali dianggap sebagai kelemahan atau ketidakjujuran. Padahal bagi penyintas korban grooming maupun kekerasan seksual, diam justru merupakan cara untuk bertahan. Diam bukan berarti tak ada luka, melainkan luka yang sama terus berulang kali bersambut oleh penghakiman.

Diam menjadi bentuk perlindungan diri. Ketika suara dipelintir, pengalaman diragukan, dan perasaan dianggap berlebihan. Dalam situasi seperti ini, jika meminta korban untuk terus bersuara tanpa memastikan ruang aman, itu sama saja dengan memaksa mereka membuka luka baru di depan orang-orang yang belum siap untuk mendengar dengan empati.

Selain itu, diam bukanlah kesalahan moral, melainkan respons manusiawi terhadap relasi yang tidak aman. Menyalahkan diam korban berarti memindahkan beban dari sistem dan relasi yang timpang kepada tubuh serta batin penyintas.

Aurelie menulis Broken Strings setelah belasan tahun lamanya, itu karena ia sudah menemukan medium yang memberinya ruang untuk bersuara. Tanpa interogasi juga tanpa penghakiman. Menulis ini merupakan cara merebut kembali martabat serta agensi atas kisah diri dia sendiri.

Broken Strings mengingatkan kita bahwa bersuara tak selalu menyembuhkan, jika dunia belum belajar mendengar dengan baik. Tanpa adanya empati, suara korban hanya akan kembali melukainya. Karena itu, tanggung jawab pemulihan tidak bisa kita bebankan sepenuhnya kepada penyintas. Sebab kasus child grooming maupun kekerasan seksual merupakan kerja kolektif.

Lewat kisah Aurelie ini, mengajarkan kepada kita semua tentang bahayanya child grooming. Selain itu, pentingnya mendengarkan dengan empati atas suara korban, dan bagi penyintas yang mengalami hal serupa. Aurelie memberi pesan bahwa kamu tidak sendirian dan kamu juga berharga. []