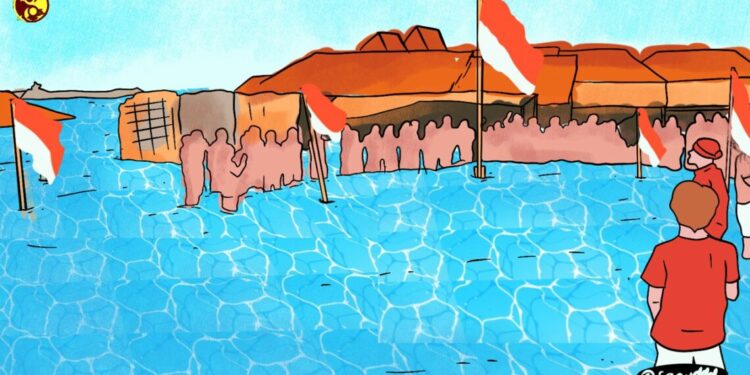

Mubadalah.id – Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan, isu tentang pendidikan inklusi kembali mendapat sorotan. Hak atas pendidikan yang layak bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas, menjadi salah satu indikator sejauh mana bangsa ini benar-benar merdeka.

Isu penting tersebut dibahas dalam webinar bertajuk “Kemerdekaan Hak untuk Pendidikan Inklusi” yang diselenggarakan oleh Mubadalah.id pada Kamis, 21 Agustus 2025, melalui platform Zoom Meeting.

Acara yang berlangsung dari pukul 13.30 hingga 15.00 WIB ini menghadirkan Alifa Aulia Shalsabilla dari Divisi Advokasi HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Jawa Barat sebagai pemateri utama. Diskusi dipandu oleh Achmad Sofiyul, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Prinsip Pendidikan Inklusif

Dalam paparannya, Alifa menekankan pentingnya pendidikan inklusif sebagai jalan menuju masyarakat yang adil dan setara. Ia menyebut pendidikan inklusif sebagai sistem yang membuka ruang belajar untuk semua anak—baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak—agar bisa bersekolah bersama tanpa diskriminasi.

“Pendidikan inklusif berarti memastikan setiap anak memiliki kesempatan belajar yang sama. Bukan hanya masuk sekolah, tapi benar-benar bisa belajar dengan nyaman, bermakna, dan berkontribusi di lingkungannya,” ujar Alifa.

Menurutnya, ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam membangun pendidikan inklusi, yakni keadilan, kesetaraan, keragaman, keberlanjutan, serta pembelajaran yang bermakna. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi agar sekolah tidak hanya menjadi ruang belajar akademis. Melainkan juga tempat tumbuhnya kesadaran sosial dan empati.

Alifa juga menjelaskan bahwa selama ini sistem pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus masih terpecah dalam tiga model: pemisahan, integrasi, dan inklusi.

Model pemisahan menempatkan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah khusus (SLB). Sementara itu, model integrasi mengizinkan mereka masuk sekolah umum, tetapi dengan sedikit adaptasi.

Sedangkan model inklusi menekankan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus harus belajar di sekolah umum dengan penyesuaian menyeluruh sesuai kebutuhan mereka.

“Penilaian awal sangat penting untuk mengetahui kebutuhan anak. Dari situ, sekolah bisa menyesuaikan metode, kurikulum, dan fasilitas agar anak-anak disabilitas tidak tertinggal,” jelas Alifa.

Dari Teori ke Praktik

Lebih jauh, Alifa menguraikan tiga teori besar yang membingkai hubungan antara pendidikan dan disabilitas: konstruktivisme, model sosial kecacatan, dan perspektif hak asasi manusia.

Teori konstruktivisme, katanya, melihat anak sebagai individu aktif yang belajar melalui interaksi dengan lingkungan. “Seorang anak dengan disabilitas akan berkembang jika ia berinteraksi dengan guru, teman sebaya, dan orang tua yang mendukung,” ujarnya.

Sedangkan pergeseran paradigma dari model medis ke model sosial kecacatan menjadi titik penting. Model medis melihat disabilitas sebagai masalah pribadi yang harus diobati. Sebaliknya, model sosial menegaskan bahwa hambatan utama justru terletak pada masyarakat yang gagal menyediakan akses dan infrastruktur yang ramah disabilitas.

“Masalahnya bukan pada anak, tapi pada lingkungan yang tidak inklusif. Tugas kita adalah mengubah sistem, bukan menyalahkan individu,” tegas Alifa.

Di sisi lain, perspektif hak asasi manusia menempatkan isu disabilitas dalam kerangka kewajiban negara. Indonesia sendiri telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menuntut pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang layak bagi semua warganya tanpa diskriminasi.

Tantangan Nyata

Namun, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa banyak anak disabilitas di Indonesia belum menikmati akses pendidikan yang setara.

Termasuk hambatan berupa minimnya sarana prasarana, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih, hingga stigma masyarakat menjadi masalah serius.

Alifa mencontohkan, masih ada sekolah yang menolak menerima murid dengan kebutuhan khusus karena dianggap merepotkan. Padahal, sikap seperti itu bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara.

“Kita masih menemukan diskriminasi. Anak-anak disabilitas sering dianggap tidak mampu, padahal mereka hanya butuh kesempatan yang adil,” tutur Alifa.

Webinar ini pada akhirnya tidak hanya membicarakan soal teori pendidikan, tetapi juga menggugat makna kemerdekaan itu sendiri. Bagi Alifa, kemerdekaan sejati adalah ketika setiap anak—tanpa kecuali—memiliki ruang belajar yang aman, ramah, dan setara.

“Kalau kita bicara kemerdekaan, maka ukurannya adalah apakah setiap orang sudah bebas dari hambatan untuk berkembang. Pendidikan inklusif adalah jalan menuju kemerdekaan yang hakiki,” pungkasnya. []