Agama penghayat? Sejauh mana perbedaan antara kami dan mereka?

Mubadalah.id – Itulah pertanyaan yang sempat singgah, samar, tapi membekas dalam pikiran saya sejak menghadiri malam pembukaan salah satu kegiatan besar yang diselenggarakan oleh Jaringan GUSDURian. Untuk pertama kalinya, saya mendengar . “Agama Penghayatan”. Terdengar asing, unik, sekaligus memantik rasa ingin tahu.

Sebelum memulai acara, panitia mempersilakan perwakilan dari tiap agama dan kepercayaan untuk memimpin doa berdasarkan keyakinan masing-masing. Momen itu berlangsung singkat, tapi meninggalkan kesan. Entah mengapa, perwakilan dari agama penghayat yang tak saya kenal sebelumnya justru paling membekas. Mungkin karena berbeda. Atau mungkin karena selama ini saya belum pernah benar-benar melihat mereka hadir secara setara dalam ruang publik keagamaan.

Waktu pun berlalu. Nama itu,“Agama Penghayatan” pelan-pelan menghilang dari ingatan. Hingga enam bulan kemudian, pada Minggu, 28 Juli 2025, saya kembali berjumpa dengannya dalam bentuk yang lebih nyata. GUSDURian kembali mengadakan kegiatan, kali ini bertajuk Jalan-jalan makna toleransi sebuah perjalanan spiritual menembus batas identitas. Dua lokasi terpilih sebagai titik kunjung: Pondok Pesantren Waria Al-Fatah dan Komunitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma.

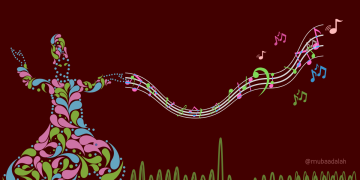

Perasaan saya campur aduk saat tiba di lokasi kedua: sebuah sanggar megah yang terpenuhi energi ketenangan. Nama itu kembali hadir: Sapta Darma. Seketika, rasa penasaran yang dulu hanya sepintas lewat, kini tumbuh menjadi gelombang keingintahuan yang lebih dalam. Di sinilah saya mulai belajar, bukan dari buku, tapi dari laku hidup yang dituturkan langsung oleh para penghayat.

Wewarrah Pitu dan Nilai Toleransi yang Lahir dari Laku

Bapak Soeharto, seorang perwakilan dari Sapta Darma, menyambut kami dengan hangat. Beliau memaparkan secara rinci sejarah berdirinya Sapta Darma, tujuan ajaran mereka, dan terutama tentang nilai-nilai dasar yang mereka pegang, disebut sebagai Wewarah Pitu atau Tujuh Ajaran Hidup terhadap Sesama.

Satu kutipan yang begitu membekas dalam benak saya adalah:

“Tetulung marang sapa baé jan perlu, kanthi ora nduweni pamrih apa bae, kajaba mung rasa welas lan asih.”

Dari kalimat itu saja, saya merasa tertampar oleh kenyataan. Bahwa mereka, yang selama ini nyaris tak tersebut dalam pelajaran-pelajaran keagamaan formal, justru mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dengan cara yang sangat konkret dan rendah hati.

Dalam ajaran Sapta Darma, tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, dan tidak ada ambisi untuk merasa paling benar. Yang ada hanyalah laku kehidupan yang berpijak pada cinta kasih, tolong-menolong, kejujuran, dan keharmonisan. Nilai-nilai ini sesungguhnya juga diajarkan dalam agama-agama besar dan mereka berhasil hidup dalam kesunyian yang tak banyak terlihat.

Mengapa Sibuk Mencari Perbedaan, Jika Satu Persamaan Saja Sudah Cukup?

Sepulang dari kunjungan itu, saya termenung cukup lama. Ada banyak hal yang perlu saya renungkan kembali terkait makna toleransi. Selama ini, mungkin saya. Atau bahkan, mungkin juga kita. Terlalu sibuk mencari perbedaan: siapa yang paling sah, siapa yang paling benar, siapa yang berhak masuk surga.

Padahal, Sapta Darma menunjukkan bahwa satu saja persamaan bisa menjadi dasar untuk hidup berdampingan: yaitu bahwa kita semua ingin hidup damai, menghargai sesama, dan mencintai sesama manusia sebagai sesama ciptaan.

Komunitas penghayat ini tidak menuntut pengakuan berlebihan. Mereka hanya ingin hadir, diterima sebagai bagian dari wajah Indonesia yang majemuk. Mereka tidak memaksa keyakinannya diterima semua orang, tetapi mereka telah lebih dulu menerima orang lain dengan kelapangan hati yang luar biasa.

Tulisan ini tidak hendak mengubah persepsi siapa pun secara drastis. Tapi saya percaya, ada nilai yang perlu tercatat dari pengalaman ini: bahwa makna toleransi tidak selalu lahir dari dokumen negara atau forum besar. Toleransi bisa tumbuh dari ruang sunyi, dari komunitas kecil yang tak terdengar, dari mereka yang nyaris tak terlihat, tetapi justru paling dalam mengakar.

Sapta Darma adalah cermin. Bukan hanya untuk memahami “mereka”, tetapi untuk melihat ulang diri kita sendiri: “apakah kita benar-benar sudah adil dalam menempatkan keberagaman dalam hidup berbangsa?”

Kalau belum, maka perjumpaan ini adalah pengingat. Bahwa menjadi manusia Indonesia yang utuh berarti belajar menghargai semua keyakinan yang hidup, meski berasal dari akar yang berbeda. []