“Hei, ayo lari dari sini, ada rumah yang punya pohon natal”

“Jangan lupa tutup telinga kalau mendengar lagu Haleluya”

“Kalau kita menyanyikan lagu Merry Christmas, nanti iman kita jadi lemah. Berhenti menyanyikan dan mendengar lagu itu!”

“Stop mengucapkan selamat natal, nanti bisa murtad!”

Mubadalah.id – Waktu masih kecil, kalimat-kalimat seperti itu sering sekali saya dengar. Entah dari guru di pesantren atau tetangga rumah. Tentu saja saat itu saya akan menuruti perkataan mereka karena menganggap semua yang orang dewasa katakan adalah benar. Seakan Indonesia menjadi rumah bersama hanyalah mimpi belaka.

Pernah suatu ketika saya dan teman-teman melewati rumah seorang dokter di kampung. Keluarga dokter itu beragama Kristen. Mereka memiliki anjing yang sangat manis, tetapi sebab doktrin yang ada di masyarakat, akhirnya kami berlari sembari berteriak “ada anjingnya orang Kristen”.

Dewasa ini, saya baru menyadari dan merasa geli pada tingkah laku yang saya lakukan saat masih kecil. Bukankah anjing adalah hewan yang Tuhan ciptakan. Anjing tidak beragama dan tidak perlu kita berikan label agama. Begitu juga dengan pohon cemara yang identik digunakan saat perayaan hari natal oleh teman-teman Katolik dan Protestan.

Perbedaan adalah Niscaya

Fenomena yang pernah saya alami saat masih anak-anak, mungkin saja juga terasa oleh sebagian orang yang ada di Indonesia. Menganggap bahwa apa yang kita yakini adalah kebenaran mutlak. Sedangkan yang tidak seiman kita anggap salah dan terus kita permasalahkan.

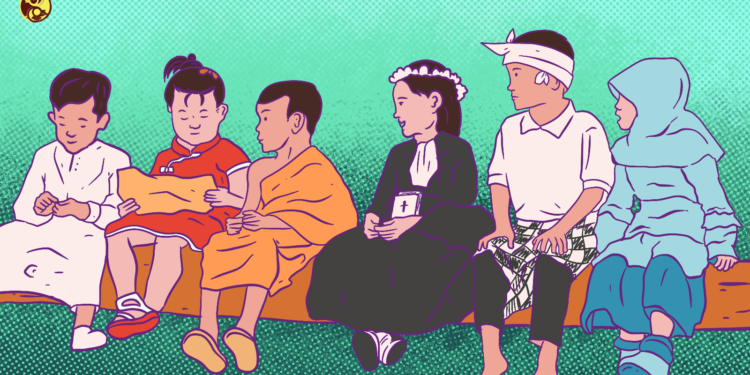

Padahal perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Di manapun pasti kita akan menjumpainya. Bahkan yang kembar identik sekalipun memiliki perbedaan pada sidik jari mereka. Apalagi Indonesia yang multikultural, memiliki banyak sekali keberagaman bahasa, budaya, suku, ras, bahkan agama. Cocok jika punya semboyan bhinneka tunggal ika.

Tanpa kita sadari, sikap intoleransi ternyata banyak tertanamkan sejak dini kepada anak-anak. Mereka tumbuh menjadi sosok yang tidak suka melihat orang lain yang berbeda, terutama dalam hal keyakinan. Simbol-simbol agama jadi kita salah artikan.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga pernah mengatakan bahwa anak-anak adalah kelompok rentan yang menjadi korban secara psikis kasus intoleransi yang terjadi. Kondisi anak-anak begitu dekat dengan orang dewasa. Sehingga wajar saja, jika orang dewasa mengarahkan untuk saling membenci dan tidak saling menghargai, maka anak-anak akan menjadi peniru yang ulung.

Fenomena Labelisasi Syar’i

Akibat jangka panjang dari peristiwa di atas adalah sikap ekslusivitas yang bisa kita lihat hari ini di Indonesia. Berapa banyak permasalahan yang muncul akibat tidak menerima perbedaan. Adanya kos khusus muslimah atau suku tertentu, perumahan khusus orang Islam atau agama tertentu, penolakan pembangunan rumah ibadah hingga penolakan makam beda agama sudah sering sekali kita jumpai.

Bahkan, sekarang ini fenomena labelisasi syar’i juga sudah ada dimana-mana, seperti sepatu syar’i, baju syar’i, celana syar’i, kacamata syar’i dan yang terakhir saya melihat di pinggir jalan ada penjual bakso syar’i. Kalau kita biarkan terus menerus, bukan tidak mungkin, sesama manusia akan saling mencurigai, bersikap kasar dan hidup tanpa rasa damai karena penuh kekhawatiran dan ketakutan.

Lalu, masih bisakah Indonesia menjadi rumah bersama untuk siapa saja? Bisakah Indonesia menjadi ruang aman bagi setiap pemeluk agama dan keyakinan?

Kabar baiknya, kita masih bisa bernafas lega sebab sikap saling menghargai juga masih bisa kita rasakan. Barangkali salah satu contohnya adalah sikap toleransi yang ada di Surakarta. Keberadaan masjid Al-Hikmah dan Gereja Joyodiningratan yang bersebelahan, hanya terbatasi oleh tembok saja.

Bahkan mereka memiliki alamat yang sama sebagai penanda tempat, yakni di jalan Gatot Subroto 222 Surakarta, tentu saja dengan imam yang tetap berbeda. Fenomena ini menjadi afirmasi sederhana bahwa perbedaan identitas agama sudah semestinya berjalan beriringan dengan damai dan bahagia.

Temu Anak Muda Lintas Agama

Dialog anak muda lintas iman juga masih bisa disaksikan. Mereka banyak bertukar pikiran dan bersinggungan secara langsung untuk mengenal yang berbeda. Belajar untuk lebih open mind, open heart dan juga open will pada tiap fenomena yang dialami.

Saya pernah mengikuti sebuah acara yang mempertemukan anak-anak muda dari berbagai latar belakang agama di Kota Semarang. Acara Pondok Damai yang diadakan oleh Persaudaraan Lintas Agama di Vihara Budhagaya Watugong ini menjadi ruang refleksi anak muda untuk lebih mengenali agama masing-masing.

Acara ini memang bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Bagi saya yang saat itu hampir tidak pernah bersinggungan dengan yang berbeda agama tentu menjadi hal baru yang menarik. Selama acara Pondok Damai, kami di ajak untuk melakukan dialog interaktif.

Berbincang ringan tentang alasan kenapa kita beragama serta bagaimana stigma positif dan negatif pada agama tertentu. Ini satu hal yang menarik. Kebanyakan dari kami beragama karena warisan yang telah di turunkan oleh orang tua pada anak-anaknya. Meski pada akhirnya, perjalanan telah menuntun untuk menemukan jawaban “mengapa memeluk suatu agama tertentu”.

Yang membuat saya terenyuh karena di tengah forum hadir teman-teman yang menjadi “penyintas” kekerasan atas nama agama. Mereka menyaksikan secara langsung pertumpahan darah di daerah tertentu hingga dampak traumanya mereka rasakan sampai saat ini.

Indonesia Rumah Bersama

Salah satu teman Ahmadiyah bahkan bercerita sambil menangis sesenggukan karena trauma yang sangat besar saat sekolah tempatnya belajar di keroyok dan dihancurkan. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, banyak orang-orang yang mengatasnamakan agama tetapi saling menyakiti sesama manusia.

Tidak ada salahnya kita mengenal dan menjadi dekat dengan teman yang berbeda agama maupun keyakinan. Sebab, titik tertinggi dari ajaran agama adalah memiliki sikap humanis; memanusiakan manusia.

Tidak ada satupun agama dan keyakinan yang mengajarkan umatnya untuk saling membenci, tetapi yang diajarkan adalah sikap welas asih, saling menyayangi dan mengasihi antar sesama manusia. Sehingga, Siapapun orangnya, selama masih manusia, maka kita wajib untuk memanusiakannya.

Toh, lebih baik menyalakan pelita dari pada mengutuk kegelapan! Saling memberikan kedamaian, ketentraman dan kasih sayang kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang agama, suku, ras dan lain sebagainya.

Jika kita mampu untuk saling menerima, menghormati dan mau menghargai, bukan tidak mungkin Indonesia yang kita cintai ini akan baik-baik saja. Indonesia akan menjadi rumah kita bersama. Rumah yang menyejukkan siapa saja yang ada didalamnya. Sebab, cinta kasih ada disetiap sudutnya. []