Mubadalah.id – Salah satu kata-kata yang paling saya ingat ketika masih anak-anak dulu adalah “kau tidak seperti perempuan”. Karena saya dulu suka berlari-lari dan mengotori pakaianku, seperti laki-laki. Memanjat pagar, seperti laki-laki. Berbicara lantang dan tertawa terbahak-bahak, seperti laki-laki.

Seperti kebanyakan anak nakal pada umumnya, saya sering dididik oleh orang tua dan guruku tentang apa yang ‘tidak boleh perempuan lakukan’ sehingga maklum perkataan seperti itu masih terpatri dalam pikiranku. Dan setiap kali saya melakukan sesuatu yang ‘tidak pantas’, sirene kecil sering berbunyi di kepalaku mengingatkanku untuk menyesuaikan perilakuku, meskipun saya jarang mengaminkannya.

Memang tidak semua anak perempuan yang tumbuh dengan stereotip gender berani memberontak. Hal ini tidak terlalu mengejutkan mengingat banyaknya elemen bias gender lain yang mengatur kita untuk bagaimana perempuan seharusnya berperilaku. Namun perlu kita sadari bahwa apa yang kita katakan kepada anak-anak bisa berdampak terhadap perkembangan psikologis mereka. Tentu hal ini memiliki konsekuensi jangka panjang dalam kehidupan mereka kedepannya.

Hal ini juga merupakan temuan dari penelitian yang diterbitkan baru-baru ini oleh Lego Group, yang meneliti bagaimana tren masyarakat dalam berbahasa mempengaruhi kepercayaan diri anak. Dan ternyata kita dapati bahwa bias linguistik paling kuat terjadi pada anak perempuan.

Penelitian terbaru, yang Edelman Data & Intelligence lakukan terhadap lebih dari 61.000 orang tua dan anak-anak berusia antara 5 dan 12 tahun di 36 negara. Selain itu juga menemukan bahwa kepercayaan diri anak perempuan terhadap kreativitas yang mereka miliki menurun seiring bertambahnya usia.

Menyoal Rasa Percaya Diri Perempuan

Pada usia 5 tahun, 76% anak perempuan mengatakan bahwa mereka percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Namun di usia 12 tahun, kepercayaan diri tersebut justru menurun sebesar 7% yang mana juga menurunkan kreativitas mereka secara tidak langsung.

Menurut penelitian tersebut, penurunan persentase di atas penyebabnya bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Hal itu membuat anak-anak perempuan kurang terpacu untuk berkreasi dan mengembangkan diri. Sebab terbukti bahwa masyarakat tujuh kali lebih mungkin mengaitkan kata-kata seperti ‘manis’, ‘cantik’, ‘menawan’, dan ‘imut’ pada anak perempuan.

Sebaliknya, istilah-istilah seperti ‘berani’, ‘jenius’, ‘inovatif’, dan ‘keren’ dua kali lebih mungkin kita gunakan untuk anak laki-laki alih-alih perempuan.

2/3 anak perempuan yang disurvei setuju bahwa bahasa yang mereka gunakan membuat mereka enggan melakukan sesuatu dan berkreasi karena mereka takut melakukan kesalahan. Dan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian di atas bahwa ini mungkin menjelaskan mengapa anak perempuan rentan terhadap tekanan perfeksionisme.

Hampir empat dari lima anak perempuan melaporkan bahwa mereka merasa tertekan oleh nilai-nilai perfeksionis masyarakat. Sementara 74% mengatakan bahwa mereka kurang aktif seperti mengerjakan tugas sekolah karena mereka takut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.

Lebih dari separuh orang tua (78%) mengakui bahwa tekanan terhadap anak perempuan untuk menjadi figur yang sempurna memang lebih besar daripada laki-laki. Tekanan terhadap anak perempuan untuk menjadi sempurna – serta paradigma bahwa beberapa keterampilan hanya diperuntukkan untuk laki-laki – jelas masih ada. Dan dalam konteks ini bahasa berperan penting dalam memaksa kita menuju paradigma tersebut.

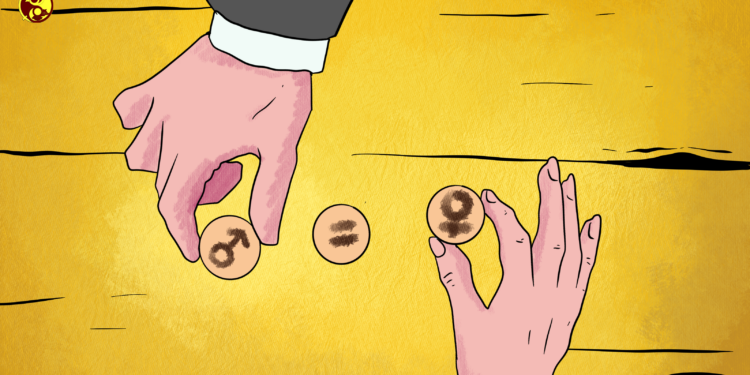

Bahasa yang Bias

Mengomentari temuan Lego di atas, ahli parenting dan penulis Jennifer B. Wallace berkata:

“Apa yang kami katakan di awal sangat penting. Bahasa yang bias memperkuat peran gender tradisional, yang membatasi kreativitas anak perempuan dan melanggengkan kesenjangan sistemik. Hal ini berisiko membatasi anak perempuan pada kategori yang sempit. Seperti lebih menghargai estetika dibandingkan inovasi, (…) menghambat rasa percaya diri anak perempuan dan membatasi peluang mereka di bidang-bidang yang umumnya didominasi laki-laki.”

Ini tentu bukan pertama kalinya para peneliti mengeksplorasi perbedaan gender dalam penggunaan bahasa keseharian. Salah satu studi pertama tentang topik ini yang saya temukan, yang dilakukan pada akhir tahun 1980an, menunjukkan bahwa bias semacam ini mulai bahkan sebelum kita lahir.

Ketika wanita hamil mengetahui bahwa mereka mengandung bayi laki-laki, mereka menggambarkan bayi tersebut sebagai ‘aktif’, ‘sangat kuat’, ‘menendang’, ‘memukul’, dan ‘cerdas’. Namun, ketika para ibu mengetahui bahwa mereka mengandung anak perempuan menggambarkan anak perempuannya sebagai ‘pasif’, ‘pendiam’, ‘sangat lembut’, ‘tenang’, dan ‘lebih suka berguling daripada menendang.’

Penelitian penting lainnya yang dilakukan pada 1970an, menemukan bahwa bias ini juga berlaku pada orang tua yang baru saja melahirkan. Jika mereka memiliki anak laki-laki, mereka cenderung menggambarkan anak laki-laki tersebut sebagai ‘kuat’, ‘aktif’, dan ‘teratur’.

Sedangkan anak perempuan mereka gambarkan ‘lembut’, ‘canggung’, dan ‘lemah’. Meskipun begitu perlu kita ingat bahwa bayi sangat sensitif terhadap isyarat sosial di sekitarnya. Ia bisa mengenali perbedaan apapun sejak dini – dan ya, hal ini juga berlaku pada bayi baru lahir.

Beberapa tahun yang lalu, badan amal Inggris, The Fawcett Society, menerbitkan penelitian yang menunjukkan bahwa paparan stereotip gender pada anak usia dini memang menimbulkan kerugian di kemudian hari. Terlepas dari apakah itu perempuan maupun laki-laki. Lebih dari separuh responden (51%) mengatakan stereotip gender membatasi karir profesionalnya dan 44% merugikan hubungan pribadi mereka.

Di kalangan perempuan sendiri, lebih dari separuh responden (53%) mengatakan bahwa stereotip gender berdampak negatif terhadap perspektif mereka tentang siapa yang akan mengurus keluarga. Hampir semua perempuan muda – yang berusia antara 18-34 tahun – juga mengatakan bahwa stereotip gender mengekang karir mereka.

Stereotipe Gender Harus Dihilangkan

Sampai di sini saya menyadari bahwa meskipun bias gender dalam bahasa kita terkadang sulit kita kenali, namun tidak mustahil untuk kita tentang. Dalam beberapa kasus, kita bisa memulainya dengan bertanya pada diri sendiri: mengapa kita menggunakan kata ini atau itu? Dari manakah paradigma gender ini berasal? Apakah sifat atau perilaku yang dianggap bawaan lahir itu benar-benar manusia miliki sejak lahir?

Sebab, ya, penelitian juga menunjukkan bahwa otak kita cenderung mengabaikan informasi yang tidak konsisten dengan stereotip yang ada. Artinya, jika kita yakin anak laki-laki telah Tuhan “program” untuk bersuara lantang dan hobi bermain sepakbola. Kita juga cenderung mengabaikan fakta bahwa beberapa anak laki-laki tidak melakukan hal yang sama.

Sama seperti anak perempuan yang ingin bermain boneka, dan beberapa lainnya lebih suka memperbaiki sesuatu seperti mekanik, bermain sepakbola, atau memanjat dan berlari.

Selain itu jika memang kita mau hidup dalam masyarakat di mana semua orang bebas mengeksplorasi potensinya dan bebas mengekspresikan diri. Menurut saya stereotip gender yang kaku semacam ini musti kita hilangkan. Tentu saja, ini bisa kita mulai dengan mengubah cara menggunakan bahasa sehari-hari terhadap anak-anak.

Meskipun hal tersebut tidak mudah dan berdampak instan, namun dengan mengubah cara kita berbahasa sehari-hari kemungkinan ini akan terbuka lebar secara perlahan. Dan ini adalah sesuatu yang kita semua bisa lakukan. Kapanpun dan di manapun. []