Mubadalah.id – Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace menimbulkan beragam respons di ruang publik. Pemerintah memaknai langkah ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian global, khususnya dalam konteks konflik Palestina–Israel.

Namun dari perspektif warga Indonesia, keputusan tersebut memunculkan kegelisahan yang tidak sederhana. Kegelisahan ini bukanlah penolakan terhadap perdamaian, melainkan pertanyaan mendasar mengenai arah, makna, dan konsistensi moral kebijakan luar negeri Indonesia.

Secara historis, posisi Indonesia terhadap Palestina tidak lahir dari kalkulasi geopolitik semata, melainkan dari pengalaman historis dan etika politik pascakolonial. Palestina adalah salah satu pihak pertama yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia pada 1945. Fakta ini sering kita rujuk dalam literatur sejarah diplomasi Indonesia sebagai fondasi moral hubungan Indonesia–Palestina.

Mohammad Hatta dalam berbagai pidatonya menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak dapat terpisahkan dari perjuangan bangsa-bangsa lain yang masih berada di bawah penjajahan. Prinsip ini kemudian terlembagakan dalam politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk kolonialisme. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.

Sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, Indonesia secara konsisten menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan moral dunia ketiga yang membela bangsa tertindas. Seokarno secara terbuka menyebut Palestina sebagai simbol kolonialisme modern yang harus kita lawan melalui solidaritas internasional.

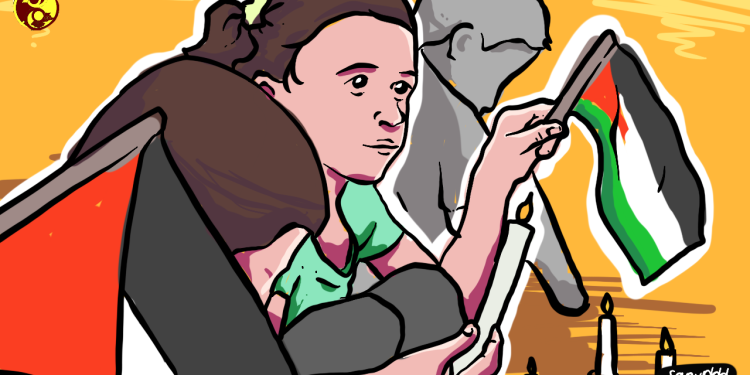

Fakta sejarah ini penting, karena bagi warga Indonesia, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar kebijakan luar negeri, melainkan bagian dari identitas nasional. Oleh karena itu, setiap langkah diplomatik Indonesia yang berkaitan dengan isu Palestina akan selalu terbaca dalam bingkai sejarah tersebut.

Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace

Dalam konteks ini, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace memunculkan kegelisahan karena forum tersebut terpersepsikan berada di luar arsitektur multilateral yang selama ini menjadi panggung utama perjuangan Palestina, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Literatur hubungan Internasional menunjukkan bahwa inisiatif perdamaian di luar mekanisme multilateral formal kerap menghadapi persoalan legitimasi. Landau dan Lehrs (2022) menjelaskan bahwa fenomena populist peacemaking sering kali menampilkan narasi damai yang kuat secara simbolik, namun lemah dalam jaminan keadilan struktural bagi pihak yang tertindas.

Bagi warga Indonesia, persoalan legitimasi ini menjadi krusial ketika Board of Peace mempertemukan berbagai aktor, termasuk Israel. Sementara representasi Palestina tidak tampak setara. Dari sudut pandang publik, perdamaian tanpa keterwakilan korban utama konflik berisiko menjadi apa yang Johan Galtung sebutkan sebagai negative peace—ketiadaan kekerasan langsung tanpa penyelesaian akar ketidakadilan struktural. Gagasan ini banyak dirujuk dalam studi perdamaian klasik dan menjadi dasar kritik terhadap proses perdamaian yang mengabaikan relasi kuasa.

Kegelisahan publik juga semakin kuat dengan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, sejarah kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa legitimasi domestik merupakan kekuatan utama diplomasi Indonesia.

Abdurofiq, Putra, dan Yunus (2024) mencatat bahwa posisi Indonesia di forum internasional, khususnya PBB, memperoleh pengakuan karena selaras dengan aspirasi moral masyarakat dalam negeri. Ketika keputusan strategis diumumkan tanpa dialog publik yang memadai, muncul kesan bahwa kebijakan luar negeri berjalan sebagai urusan elite semata.

Menilik Politik Internasional

Selain itu, dimensi simbolik keikutsertaan Indonesia tidak bisa kita abaikan. Dalam politik internasional, simbol sering kali memiliki daya makna yang besar. Duduk di satu meja dengan pihak yang selama ini dipersepsikan sebagai pelaku pendudukan dapat publik maknai sebagai pergeseran sikap.

Meskipun pemerintah menekankan tujuan dialog. Buku karya Michael Barnett dalam Empire of Humanit: A History of Humanitarianism (2011) menunjukkan bahwa bahasa kemanusiaan dan perdamaian kerap digunakan untuk membungkus kepentingan politik, sehingga memunculkan kecurigaan publik terhadap agenda di baliknya.

Dari sudut pandang warga, kegelisahan ini semakin menguat ketika isu transparansi mencuat. Sebagai pembayar pajak, masyarakat berhak mengetahui bentuk dan batas komitmen Indonesia dalam Board of Peace. Solidaritas kemanusiaan, dalam etika politik publik, harus berjalan seiring dengan akuntabilitas. Tanpa keterbukaan, kebijakan luar negeri berisiko kehilangan kepercayaan sosial yang justru menjadi sumber kekuatannya.

Lebih jauh, kegelisahan warga Indonesia mencerminkan kekhawatiran akan terkikisnya identitas moral Indonesia dalam percaturan global. Sejarawan dan pemikir politik seperti George McTurnan Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia (1952) menekankan bahwa kekuatan Indonesia di dunia internasional sejak awal bukan terletak pada kekuatan material.

Akan tetapi pada legitimasi moral sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme. Jika kebijakan luar negeri mulai menjauh dari prinsip tersebut, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya citra internasional, tetapi juga konsistensi sejarah bangsa itu sendiri.

Board of Peace menjadi ujian bagi relasi antara negara dan warga dalam kebijakan luar negeri. Warga Indonesia tidak menolak perdamaian, tetapi menuntut perdamaian yang adil, representatif, dan sejalan dengan sejarah serta nilai yang selama ini dijunjung. Kegelisahan publik seharusnya terbaca bukan sebagai hambatan diplomasi, melainkan sebagai pengingat bahwa kebijakan luar negeri yang kuat adalah kebijakan yang berakar pada legitimasi moral rakyat dan kesetiaan pada sejarahnya sendiri. []