Mubadalah.id – Hari ini, 7 Oktober 2025. Sebuah penanda waktu, namun bukan sebuah permulaan. Hari ini, tepat dua tahun kita merefleksikan Operasi Thufan al-Aqsha (Badai Al-Aqsha), sebuah peristiwa yang mengoyak selubung keheningan dunia. Namun, untuk memahami gema perlawanan yang dahsyat itu, kita tidak bisa hanya menatap pada tanggalnya. Kita harus menyelami samudra luka yang telah tercipta selama 77 tahun, sejak Nakba pada 1948, di mana sebuah bangsa dipaksa tercerabut dari tanah airnya sendiri.

Kilas Balik 7 Oktober 2023: Bara dalam Sekam

Pagi itu, dunia tersentak. Hamas melancarkan Operasi Thufan al-Aqsha, sebuah serangan terkoordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 3.000 roket melesat dalam 20 menit pertama, diikuti oleh infiltrasi ribuan pejuang Palestina ke wilayah Israel melalui darat dan udara.

Ini bukanlah tindakan yang lahir dari ruang hampa. Mohammed Deif, Komandan Brigade Al-Qassam, menyuarakan akumulasi penderitaan yang menjadi bahan bakarnya: blokade Gaza selama 16 tahun yang mencekik kehidupan.

Lalu serbuan brutal di Tepi Barat, penodaan berulang kali terhadap kesucian Masjid Al-Aqsha, kekerasan pemukim yang dilindungi militer, hingga ribuan tahanan politik yang dibiarkan mendekam tanpa keadilan. Serangan ini, bagi mereka, adalah pekik putus asa untuk mengakhiri “pendudukan terakhir di muka bumi.”

Dua Tahun Genosida: Angka yang Menjerit

Respons Israel adalah sebuah malapetaka kemanusiaan yang tak terperikan. Dalam dua tahun, lebih dari 67.000 nyawa warga Gaza melayang, dengan hampir separuhnya adalah perempuan dan anak-anak. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; mereka adalah jeritan.

Wajah paling mengerikan dari genosida ini tertuju pada anak-anak—sedikitnya 19.424 jiwa terenggut dan 169.583 lainnya luka-luka, sebuah generasi yang terpadamkan bahkan sebelum sempat mekar. Analisis PBB mengonfirmasi bahwa dalam enam bulan pertama saja (dalam rentang Oktober 2023 – April 2024), hampir 70% korban terverifikasi adalah perempuan dan anak-anak. Fakta yang membuktikan ini adalah perang yang menargetkan masa depan dan jantung keluarga Palestina.

Lebih jauh, studi independen yang diliput jurnal Nature memperkirakan angka kematian sesungguhnya bisa mencapai 84.000 jiwa hanya dalam 15 bulan pertama. Semakin mengukuhkan konflik ini sebagai salah satu yang paling mematikan bagi warga sipil, terutama anak-anak, di abad ke-21.

Panggung Dunia yang Bisu: Gagalnya Nurani Global

Di tengah pertumpahan darah, panggung diplomasi dunia hanya menyajikan sebuah drama absurd. Dewan Keamanan PBB, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian, lumpuh tak berdaya. Enam kali upaya untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata segera di Gaza kandas oleh satu tembok yang sama: veto Amerika Serikat.

Pada September 2025, skenario yang sama terulang. Empat belas negara anggota mendukung, namun AS kembali menggunakan hak vetonya dengan alasan resolusi tersebut “gagal mengutuk Hamas” dan tidak mengakui “hak Israel untuk membela diri”. Sebuah dalih yang menenggelamkan seruan kemanusiaan dari 14 negara lainnya.

Perwakilan Palestina di PBB, Riyad Mansour, menyuarakan kepedihan bangsanya: “Saya dapat memahami kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan rakyat Palestina yang mungkin menyaksikan sesi ini, berharap ada bantuan yang akan datang dan mimpi buruk ini bisa berakhir.” Harapan itu terpatahkan, lagi dan lagi.

Akar Pahit yang Menjulur Jauh

Konflik antara Palestina dan Israel ini selalu dipersempit konteksnya. Dunia selalu memandang permulaan konfliknya pada 7 Oktober 2023. Padahal, konflik dua bangsa ini lahir jauh sebelum tanggal itu, sebab akarnya menjulur jauh ke dalam sejarah penindasan sistematis.

Penderitaan modern Palestina bermula dari Nakba (Bencana) 1948, di mana 750.000 manusia terusir secara paksa dari tanah air mereka, mengubah lanskap sosial yang damai menjadi pemandangan pengungsian dan kehilangan.

Luka sejarah itu diperparah oleh kebijakan blokade Gaza sejak 2007, yang mengubah wilayah padat penduduk seluas 365 km² itu menjadi “penjara terbuka terbesar di dunia”. Blokade darat, laut, dan udara ini adalah hukuman kolektif ilegal yang mencekik ekonomi dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Di atas penderitaan fisik dan historis tersebut, terdapat penodaan terus-menerus terhadap Masjid Al-Aqsha, kiblat pertama umat Islam. Serbuan oleh ekstremis Yahudi yang dikawal aparat, termasuk oleh pejabat tinggi Israel, salah satunya oleh pejabat setingkat Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, menjadi provokasi yang sengaja menyulut api di jantung spiritual bangsa Palestina dan dunia Islam.

Panggilan Kemanusiaan: Di Mana Kita Berdiri?

Tragedi kemanusiaan di Gaza bukanlah sekadar urusan umat Islam atau bangsa Arab. Ini adalah cermin retak bagi nurani kita semua. Tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk membela Palestina, cukuplah menjadi manusia dengan akal budi serta nurani.

Namun, bagi kita yang beriman, panggilan ini terasa lebih dalam. Rasulullah SAW pernah bersabda, menyatukan kita dalam satu ikatan yang tak terpisahkan:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas demam (turut merasakan sakitnya).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini bukan sekadar anjuran untuk bersimpati, melainkan sebuah cetak biru (blueprint) tentang ukhuwah imaniyah (persaudaraan iman) yang paling hakiki. Rasulullah SAW menggunakan kiasan ‘satu tubuh’ untuk menggambarkan betapa dalamnya ikatan ini.

Ketika satu jari terluka, bukan hanya jari itu yang sakit, melainkan seluruh sistem saraf mengirimkan sinyal, detak jantung mungkin meningkat, dan otak menjadi waspada. Begitu pula dengan umat Islam. Penderitaan satu Muslim di Palestina seharusnya menjadi ‘panas demam’ dan ‘susah tidur’ bagi kita semua—sebuah empati kolektif yang menuntut respons nyata, bukan sekadar kata.

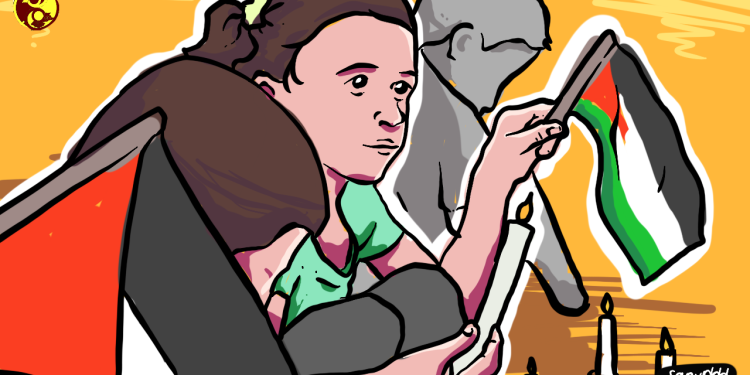

Shumuud: Api Perjuangan Bangsa Palestina

Dalam bertahan menghadapi tragedi kemanusiaan ini, bangsa Palestina telah mengajarkan dunia arti shumuud —keteguhan yang luar biasa. Kata shumuud ( ُصُمُوْد) dalam bahasa Arab berarti kegigihan. Namun, dalam konteks Palestina, maknanya jauh lebih dalam. Shumuud bukanlah sekadar bertahan pasif, melainkan sebuah perlawanan aktif melalui eksistensi.

Api semangat shumuud telah tercermin dari tindakan bangsa Palestina selama ini —seorang petani yang tetap menanam pohon zaitun di tanah yang terancam dirampas; semangat seorang guru yang tetap mengajar anak-anak di bawah reruntuhan; dan keputusan sebuah keluarga untuk tetap tinggal di rumahnya, menolak untuk terusir.

Di tengah puing dan air mata, semangat shumuud mereka tak pernah padam. Mereka adalah bukti hidup bahwa kebenaran akan selalu mencari jalannya, meski ditimbun oleh kegelapan.

Refleksi untuk Kita

Dunia boleh berpaling, tapi sejarah akan mengadili. Kelak, generasi setelah kita akan bertanya: Di mana kalian saat Gaza berdarah? Di mana suara kalian saat anak-anak Palestina menjerit? Jawaban kita sedang kita tulis hari ini, dengan sikap dan tindakan kita.

Mari kita jadikan momentum dua tahun Thufan al-Aqsha ini sebagai pengingat untuk tidak pernah lelah mencintai Palestina. Karena mencintai Palestina adalah mencintai keadilan. Mencintai kemanusiaan. Dan mencintai Sang Pencipta Kemanusiaan.

بِرُوحٍ بِدَمٍ نَفْدِيْكَ يَا أَقْصَىٰ

“Dengan jiwa, dengan darah, kami akan berkorban untuk membelamu, wahai Al-Aqsha!” []