Mubadalah.id – Beberapa waktu lalu timeline saya sedang viral video-video perempuan yang membagikan rate pengalaman buruk yang ia alami karena tidak good looking alias jelek. Beberapa pengalaman dari mereka juga relevan dengan yang pernah saya alami. Dan, besar kemungkinan perasaan yang kami rasakan juga sama.

Kita bisa saja menyebut mereka adalah orang-orang yang tidak percaya diri dan termasuk barisan mudah sakit hati alias baperan. Tapi, pengalaman atas ketidakadilan yang mereka alami dengan segala perasaannya itu valid. Terlebih perlakuan tidak menyenangkan itu datang dari hal yang tidak bisa dikendalikan.

Dalam konteks personal, saya menyadari betul bahwa wajah saya jauh dari standar kecantikan di Indonesia yang kadang menurut saya tidak manusiawi itu. Pengalaman terabaikan dan menjadi objek olok-olokan tentu adalah hal yang sering saya alami. Untungnya, dengan lingkaran pergaulan yang suportif, saya dengan cepat menyadari untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan atas pengalaman tidak menyenangkan itu.

Meskipun tidak saya pungkiri, perasaan sedih dan tidak percaya diri serta merasa tertolak tidak dapat terhindari selalu muncul. Semacam ada trust issue saat menjalin relasi dengan orang lain terutama kepada lawan jenis. Dampaknya, saya menuntut diri untuk mandiri dan serba bisa dalam banyak hal dengan tujuan mengurangi meminta pertolongan kepada orang lain.

Beauty Privilege dan Nilai Perempuan yang Direduksi

Di Indonesia, wacana tentang good looking dengan segala pengalaman buruk dan menyenangkannya itu kita kenal dengan sebutan beauty privilege. Pendeknya, beauty privilege adalah hak istimewa yang didapatkan oleh orang-orang yang dianggap lebih cantik atau menarik. Hal ini berdasarkan standar kecantikan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat (Kumparan: 2023).

Dalam beberapa konteks, perempuan-perempuan yang memiliki beauty privilege menikmati banyak kemudahan. Dari mulai akses kesempatan hingga menjadi center dalam beberapa kesempatan khusus. Contoh kecilnya, syarat “berpenampilan menarik” di setiap syarat kerja adalah wujud nyata dari kemudahan akses yang diberikan untuk orang-orang dengan “beauty privillage”. Namun demikian, tidak sedikit pula yang merasa bahwa beauty privilege yang perempuan miliki alih-alih sebagai keberuntungan justru sebaliknya, yaitu menimbulkan kesulitan.

Tidak kita pungkiri, orang-orang dengan beauty privilege tentu banyak bersandar kepadanya pressure masyarakat. Orang-orang akan dengan mudah menganggap suatu pencapaian dari kemudahan-kemudahan yang ia alami karena fisik. Alih-alih pada usaha dan hal-hal yang ia lakukan. Dampaknya, masyarakat kemudian hanya berfokus pada apa yang ia tampilkan tanpa melihat nilai dan substansi pencapaian perempuan sebagai manusia.

Selain itu, dengan melanggengkan beauty privilege maka sama dengan mereduksi nilai pada diri perempuan dan membuka peluang perempuan semakin terjebak pada hal-hal formalitas semata. Seperti pada obsesi mempercantik diri. Pada akhirnya, perempuan terjebak pada kampanye kapitalisme karena obsesinya untuk menjadi cantik dan semakin memperlebar persaingan antar perempuan. Persaingan yang jauh dari hal-hal substansial.

Menjadi Mandiri, Melepaskan Ketergantungan

Beauty previllige dengan segala kemudahan yang ditawarkannya memang melenakan. Tapi juga membuat jebakan, dan segala hal melenakan memang mudah menjebak bukan? Salah satunya adalah menciptakan ketergantungan. Bahkan untuk hal-hal yang dianggap sepele dalam bertahan hidup sangat jauh dari kata mandiri.

Dalam masyarakat patriarki, menjadi mandiri terutama untuk perempuan seringkali kita pandang sebagai nilai plus dan juga ancaman. Bagaimana kita sering menyaksikan olok-olokan kepada perempuan yang mandiri baik secara mental dan finansial. Seperti contoh ungkapan bernada peringatan kepada perempuan mandiri “Jangan terlalu mandiri nanti laki-laki merasa minder”. Seolah-olah perempuan mandiri adalah ancaman terhadap eksistensi laki-laki.

Hal ini tentu tidak lain disebabkan karena selama ini perempuan terbentuk dan terkonstruksi untuk selalu menjadi nomor dua. Menjadi inferior, patuh terhadap laki-laki, karena itu ia tidak boleh lebih tinggi baik dalam arti yang sebenarnya ataupun bukan. Tidak boleh lebih kaya, lebih pintar, lebih kuat, dan lebih-lebih yang lain.

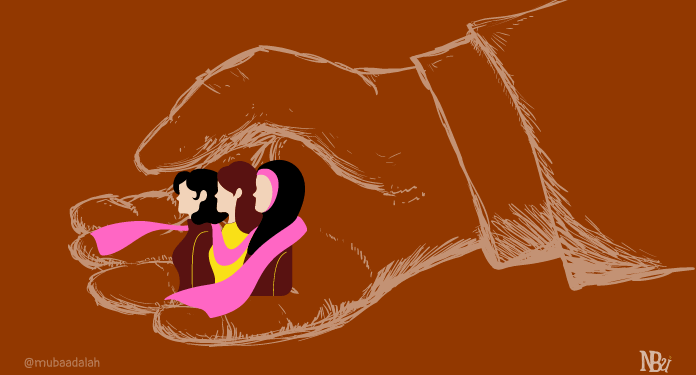

Setidaknya dengan menjadi mandiri, perempuan menutup sedikit kesempatan dari tindak kekerasan lak-laki terhadap perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah karena ketergantungan, baik secara ekonomi dan mentalitas.

Menjadi perempuan mandiri juga adalah tentang bertahan hidup. Bagaimana bisa tetap survive di tengah problematika masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kemandirian menjadi sebuah keharusan karena menjadi landasan kehidupan yang lebih bermakna, tangguh, dan berdaya.

Lantas, ketika perempuan menjadi mandiri baik secara finansial, emosional, ataupun intelektual, maka ia akan memiliki kendali penuh atas dirinya. Ia tidak akan lagi berkompromi dengan orang lain hanya karena alasan ketergantungan. Dalam aspek emosional misalnya, perempuan mandiri terbebas dari kebutuhan validasi eksternal dan memastikan tetap teguh berdiri dengan kemandirian sebagai fondasi utama. []