Mubadalah.id – Ketika seorang perempuan Single Parent, janganlah menghalanginya untuk menjadi wali nikah dari anak-anaknya. Karena dedikasi perempuan (ibu) untuk anak-anaknya pantas menyandangkan status wali sebagaimana kisah di bawah ini.

Kisah Perempuan Single Parent yang hebat dan Kuat

Menunduk lesu, perempuan yang sedang mengantarkan anaknya ke pondok. Bukan lantaran keletihan selama perjalanan. Tetapi ia baru saja dapat sodoran pertanyaan dari seorang kawan lama, mana suaminya?

Ternyata, perempuan itu sudah bercerai 8 tahun lalu dengan tiga orang anak. Anak pertama dan kedua tinggal bersama dirinya. Sedangkan anak terakhir bersama mantan suaminya. Selama perceraian, perempuan itulah yang menafkahi anak-anaknya.

Perempuan kuat itulah yang banting tulang untuk membiayai anak pertamanya yang sedang mondok di Gontor. Pun anak kedua yang sudah menginjak bangku SMA. Kisah yang sama, juga seorang ibu di Aceh pernah mengalaminya – sebagaimana Imam Nakhe’i menegaskan.

Seorang ibu yang mengasuh empat anaknya sedari kecil pasca perceraian. Ia menyekolahkan anaknya sampai ada yang sarjana, tanpa bantuan sedikit pun dari suaminya.

Itulah sederet kisah perempuan berikut kemalangannya. Betapa tidak malang. Ia banting tulang menghidupi dan menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Namun, saat wisuda bukan namanya yang lantang disebutkan, tapi nama ayahnya. Alih-alih menemani di atas pentas wisuda.

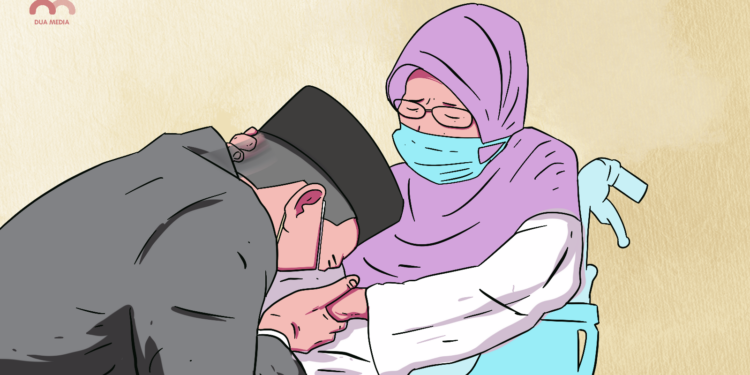

Pun, saat putrinya menikah. Penghulu tidak mencari ibu yang selama ini menghidupi. Lagi-lagi ayahnya untuk menjadi wali (nikah). Sakit? Jangan ditanyakan lagi!

Inilah yang terjadi pada perempuan kuat lainnya sesuai penuturan Imam Nakhe’i yang masih mengisahkannya. Menurutnya, salah seorang anak perempuan yang dibesarkan oleh ibu ibu yang hebat ini, akan menikah. Dan penghulu bertanya, mana wali nya?

Sambil meleleh air mata , Sang ibu menjawab lantang, “ada!”. Ia menambahkan dengan suara parau dan emosi ditahan, “Tapi sejak anak-anak kecil sampai dewasa ia tidak terlibat apapun, saya tidak rela jika ia menjadi wali dari anak yang saya besarkan sendiri. Bagaimana bisa ia yang jadi wali, lah sejak awal ia tidak bertanggung jawab.” tegas nya.

Eksistensi Perjuangan Ibu Di Balik Instansi Pendidikan, UU Perkawinan dan KHI

Begitulah realitas yang kita saksikan. Instansi pendidikan kita mencari sosok ayah ketika peserta didiknya wisuda. Padahal banyak sekali perempuan yang banting tulang untuk mengantarkan anaknya wisuda. Sayangnya, budaya instansi tak pernah mengakui eksistensinya. Tidak! Saya tidak akan mengusulkan penghapusan nama ayah ketika wisuda. Tetapi, nama ibu harus dipanggil pula.

Pun, KHI kita mencari sosok ayah untuk menikahkan tanpa tahu siapa yang menafkahkan. Sedangkan UU Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, masih sayup-sayup menyuarakan perempuan single parentlah yang berhak memberi izin.

UU Perkawinan tidak pernah menuliskan secara eksplisit bahwa orang tua (ayah dan ibu) tidak bisa menyatakan kehendaknya bila tidak menafkahi dan atau bertanggung jawab. Sehingga tidak layak menjadi wali atau memberi izin kelangsungan nikah anak-anaknya.

Lebih parah, dalam Pasal 20 tentang Wali Nikah, KHI menyebutkan secara eksplisit bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat sesuai hukum Islam; yakni muslim, berakal, dan balig. Maka sudah selayaknya merevisi UU Perkawinan dan KHI.

Bukan menghapus ketentuan otoritas ayah sebagai wali nikah sama sekali. Tetapi harus memberi ruang kepada perempuan single parent untuk menjadi wali nikah dalam kondisi tertentu sebagaimana seorang ibu yang tidak rela ayahnya yang menjadi wali lantaran tidak bertanggung jawab sebagaimana kisah di atas.

Selama ini, HKI kita masih tulen Syafi’iyah yang hanya melegalkan laki-laki (ayah) sebagai wali. Kendatipun tidak bertanggung jawab. Zakariya al-Anshari menandaskan argumentasi mengapa perempuan tidak boleh menjadi wali. Menurutnya, lantaran budaya (patriarki) memandang perempuan sebagai wali tidak layak, (Fathu al-Wahhab). Seolah-olah diktum hukum menjadi wali nikah berkelindan dengan jenis kelamin (laki-laki).

Keadilan Hakiki dalam Konteks UU Perkawinan dan KHI

Harusnya, selain karena faktor orang tua (baik ibu maupun ayah), tanggung jawab juga menjadi pertimbangan dalam keberhakkan menjadi wali nikah. Ringkasnya, orang tua yang bertanggung jawab yang pantas menikahkan. Terlepas apakah lelaki atau perempuan.

Untuk sampai pada kesimpulan ini kita mesti menelisik melalui kacamata Keadilan Hakiki sebagai salah satu acuan universal Trilogi KUPI. Keadilan hakiki tiada lain hanya untuk mejewantahkan ajaran-ajaran Islam. Ajaran yang memihak kepada mereka yang rentan, khususnya perempuan. Ajaran yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan dan kesamaan sebagai makhluk Tuhan.

Dalam konteks fenomena di atas, di mana ibu yang banting tulang menghidupi anak-anaknya hingga dewasa. Setelah ingin menikah, yang notabene hari bahagia, justru mencari lelaki (ayah) yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Atau sekurang-kurangya adalah hakim. Di manakah letak keadilannya?

Oleh sebab itu, sudah seharusnya merevisi UU Perkawinan dan HKI dan mengakomodasi perempuan single parent (tentu yang bertanggung jawab) sebagai wali nikahnya. Dalam fikih klasik, kita tahu, Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya sudah mengampanyekan akan kelegalan perempuan menjadi wali nikah, bahkan menikahkan dirinya sendiri.

Alasannya Imam Abu Hanifah berikut dua muridnya, yaituhadis Nabi.

الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها

Menurutnya, hadis ini secara eksplisit menunjukkan bahwa perempuan berhak menjadi wali nikahnya sendiri. Kedua, perempuan berhak mendidayagunakan dirinya sendiri. Ia berhak melakukan transaksi-transaksi jual beli, misalnya. Termasuk akad nikah. Karena ia memiliki hak atas dirinya sendiri sebagaimana dinukil oleh Wahbah al-Zuhaili.

«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (9/ 6699):

ودليله كما سبق: أولاً ـ حديث «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماته» والأيم: التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً، فدل على أن للمرأة الحق في تولي العقد. ثانياً ـ للمرأة أهلية كاملة في ممارسة جميع التصرفات المالية من بيع وإيجار ورهن وغيرها، فتكون أهلاً لمباشرة زواجها بنفسها؛ لأن التصرف حق خالص لها

Beririsan dengan itu, kalangan Hanafiyah menyangkal kalau jenis kelamin (laki-laki) sebagai syarat menjadi wali nikah.

وقال الحنفية: ليست الذكورة شرطاً في ثبوت الولاية، فللمرأة البالغة العاقلة ولاية التزويج عنده بالنيابة عن الغير، بطريق الولاية أو الوكالة

Tidak heran jika kalangan ini membolehkan perempuan menjadi wali nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk perempuan lainnya, misal menjadi wali putrinya. Sebagaimana Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyimpulkan;

فللمرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقد زواجها، وزواج غيرها…

“Boleh saja perempuan menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain (anak perempuan)…” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami, 9/6698).

Akhiran, penjabaran di atas bukan untuk mereduksi keragaman pendapat tetapi sebagai kebijakan Negara yang mengikat, harus juga mengakomodasi pendapat lainnya jika sekiranya menciptakan keadilan hakiki. []