Mubadalah.id – Memang betul bahwa sebaiknya tidak mengawali dengan membuka media sosial. Namun, sebagai digital natives, membuka hari dengan update informasi terasa menjadi hal yang sangat maklum. Dunia yang berputar sangat cepat melahirkan rasa takut ketinggalan berita yang sedang ramai diperbincangkan. Ketika bangun tidur, rasanya sudah terjejal banyak pertanyaan, “hari ini orang-orang sedang membahas apa, ya?”.

Tetapi, hidup dengan ritme “kepo” ketika bangun tidur ternyata malah membuat isi kepala terasa penuh dengan banyaknya informasi yang terserap. Membuat otak langsung dalam mode reaktif, terkadang hingga memicu stress dan kecemasan sepanjang hari. Hal ini yang saya rasakan ketika pagi tadi saya mengawali hari dengan membaca for your page (FYP) Instagram.

Baru lima menit menggulir linimasa, kepala saya sudah terisi beberapa berita negatif. Potongan berita mengenai dokumen mucikari Jeffrey Epstein, anak SD di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya karena sang ibu tidak bisa membelikan alat tulis, dan paling banyak adalah berita tentang pelecehan seksual. Tentu saja mengonsumsi informasi negatif ini secara beruntun, apalagi ketika pagi hari, membuat kepala rasanya sakit dan perut terasa mual. Kemudian mulai overthinking dalam menjalani hari.

Algoritma Konten tentang POV

Algoritma pagi itu ternyata membawa saya pada konten-konten bertema point of view (POV) yang ujungnya adalah pelecehan seksual. Baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Meski tidak memungkiri bahwa yang di objektifikasi tetap lebih banyak perempuan. Saya kira dengan banyaknya kampanye isu-isu gender, konten-konten yang mengarah ke pelecehan seksual sudah tidak ada. Namun ternyata dugaan saya salah besar. Masih terlampau banyak konten kreator yang substansi kontennya adalah objektifikasi tubuh perempuan.

Pagi ini, setidaknya saya menemukan dua konten dengan tema POV yang mengarah ke pelecehan seksual. Yang pertama adalah konten dengan tajuk “POV Unboxing Mahar 300jt” yang terunggah oleh akun @pakhajat. Jika sekilas membaca, tajuk konten ini terlihat biasa saja. Lalu di mana letak pelecehan seksualnya?

Kita perlu membaca ulang dan mencerna dengan seksama untuk menemukan letak pelecehan seksual dalam konten ini. Karena konten ini seolah dibungkus dengan “bercanda”, ia menjadi lebih problematis. Alih-alih secara vulgar, pelecehan dalam konten ini bekerja secara diskursif dan halus.

Melihat Perempuan Sebagai Objek

Penggunaan kata “mahar” dalam konteks konten ini bukan lagi merujuk pada penghormatan dalam ikatan pernikahan, tetapi diplesetkan menjadi perempuan itu sendiri. Pembuat konten mereduksi tubuh dan identitas perempuan menjadi objek yang dapat dinilai menggunakan angka. Menyetarakan perempuan dengan “barang” yang bernilai ratusan juta.

Cara pandang ini diperkuat dengan penggunaan diksi unboxing sebelum kata mahar. Di era serba digital ini, kata unboxing erat kaitannya dengan aktivitas membuka produk, memperlihatkan isinya, lalu memberi penilaian. Atau dalam konteks kuliner, misalnya, aktivitas unboxing mengarah pada kegiatan membuka packaging, memperlihatkan makanan, mencicipi, hingga mengomentari makanannya.

Ketika diksi ini dilekatkan pada perempuan, maka sama seperti menyamakan bahwa tubuh perempuan adalah objek yang “dibuka”, dinikmati, dan kemudian dikomentari. Belum lagi dalam video konten tersebut, pembuat konten memperlihatkan gestur “menjilat tubuh”.

Selain @pakhajat memperlihatkan mimik muka penuh penuh birahi. Tentu saja ini sangat menjijikkan. Pada titik ini, saya menarik kesimpulan bahwa dalam konten tersebut, @pakhajat memosisikan perempuan sebagai objek yang ia miliki. Melihat perempuan sebagai pemuas hasrat birahi semata. Bukan sebagai subjek penuh dalam kehidupan.

Pelecehan Seksual Berkedok Komedi

Konten yang kedua masih dengan tema yang sama, yakni tema konten POV, namun dengan tajuk “POV pertama kali nyanyi dengan LC (Lady Companion)”. Ketika saya cari tahu lebih jauh, ternyata banyak konten dengan tajuk serupa. Bahkan ada yang membuat konten “POV sewa LC ramai-ramai”. Substansi kontennya bagaimana? Sesuai tebakan, yakni mengarah pada pelecehan seksual terhadap perempuan.

Konten-konten ini memperlihatkan gestur dan gerakan seorang, atau bahkan sekelompok, talent laki-laki yang amat sangat melecehkan perempuan. Gerakannya seragam. Ketika saya perhatikan dengan seksama, setidaknya ada pola yang sama dalam isi konten. Konten diawali dengan adegan tersenyum canggung karena menggambarkan pertemuan pertama. Kemudian adegan berikutnya memperlihatkan bahwa tangan si laki-laki mulai meraba tubuh ‘LC’ dan memperagakan gerakan meremas payudara.

Tidak berhenti sampai di situ, bahkan ada adegan laki-laki pura-pura menjatuhkan mikrofon dan kemudian meminta sang LC mengambilnya. Adegan ini menyiratkan isyarat visual yang bernuansa sensual. Setelah itu si laku-laki memperagakan gerakan yang menyerupai hubungan badan. Adegan demi adegan ini menjadi jelas merujuk pada pelecehan seksual dalam ruang publik digital.

Kehadiran Semu

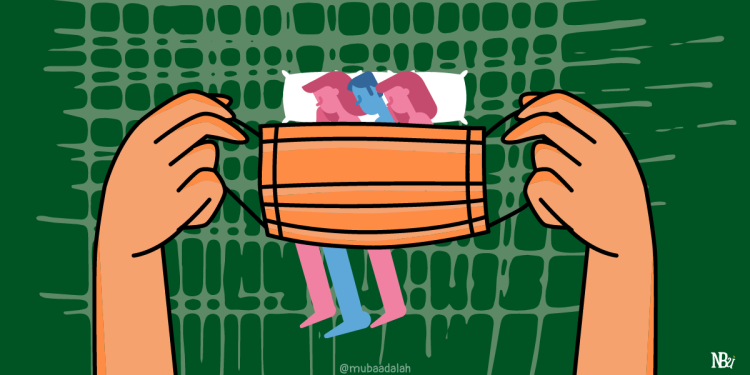

Dua hal yang sama dalam dua konten yang saya paparkan adalah perempuan tidak benar-benar hadir secara otonom. Baik hadir secara kasat mata dalam frame, maupun “hadir” dalam proses produksi konten. Entitas perempuan seolah tidak terlihat dari mulai dari pengembangan ide hingga ejawantah menjadi sebuah konten. Dalam arti lain, pembuat konten tidak memiliki kesadaran bahwa perempuan adalah subjek penuh kehidupan. Pandangan dia sangat sempit dan kuno karena melihat perempuan sebagai objek.

Dalam dua konten ini, mereka menghadirkan tubuh perempuan secara simbolik melalui imajinasi, gestur, dan gerakan yang dilakukan oleh laki-laki. Pembuat konten memproduksi perempuan sebagai objek fantasi melalui rabaan imajiner, gerakan meremas di ruang kosong, hingga simulasi hubungan tubuh.

Kehadiran semu perempuan dalam konten ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat datang dari mana saja, bahkan dari imajinasi laki-laki yang kemudian terproduksi menjadi konten publik. Ia mereduksi tubuh perempuan menjadi properti naratif yang dapat dimanipulasi sesuka hati. Hal ini mempertegas bagaimana tubuh perempuan dikomodifikasi dalam ruang digital tanpa persetujuan. Tubuh perempuan di objektifikasi sedemikian rupa untuk menjadi alat pembangun humor dan sensasi.

Menyuarakan Isu Gender Tanpa Henti

Mirisnya, dalam kolom komentar masih banyak sekali komentar-komentar yang menormalisasi konten tersebut. Menganggapnya sebagai konten ‘candaan’ atau komedi semata. Penonton merasa terhibur dengan adanya konten tersebut. Padahal ini adalah tindakan melecehkan dan merendahkan perempuan. Normalisasi ini begitu berbahaya karena menunjukkan betapa rendahnya sensitivitas terhadap isu kekerasan berbasis gender online. Sungguh sebuah ironi.

Sudah saatnya pengguna media sosial membangun kecerdasan ketika mengonsumsi konten-konten yang berseliweran. Mempertanyakan ulang substansi yang konten sebelum menyukai, mengomentari dan membagikan. Tanpa adanya kesadaran kolektif, pelecehan seksual yang terbalut dalam konten ‘candaan’ akan tampak normal dan terlihat ‘memang begitu adanya’. Tentunya hal ini melahirkan kekhawatiran yang berkepanjangan.

Maka dari itu kita masih dan harus senantiasa mengeraskan suara untuk berkampanye isu-isu gender. Saling bergandengan tangan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ekosistem edukatif berbasis gender. Terlebih dalam ranah media sosial yang dikonsumsi oleh pengguna lintas gender dan lintas usia. []